本書は、「ESG」(環境・社会・ガバナンス)問題研究の第一人者によるものであり、これからの企業経営に不可欠なのは、地域や社会との共生を図りながら利益を追求することであるとして、「ニューアラインメント」(パーパスと利益の新たな調和)の重要性を説くとともに、パーパス(目的)と利益の両立は可能であるだけでなく、企業に莫大な見返りをもたらし得るとしています。

2部構成のパート1では、企業におけるパーパスと利益を調和させようとする最近のトレンドについて述べています。まず、多くの企業において、パーパスを利益の障害とみなす見方から、パーパスを重視する方向への変化が見られると指摘しています(第1章)。そして、その背景には、顧客や社員にとっての選択肢の増加、企業行動に関する透明性の向上、社員および消費者としての意思表示の機会の増加などがあるとしています(第2章)。

透明性ということで言えば、テクノロジーやソーシャルメディアの発達により、かつてないほどに企業行動は“見える化”されています。その結果、企業にとって隠し事はもはや不可能であり、社会から大きな結果責任を常に問われるようになったとしています(第3章)。そのため企業は、社会的役割を果たそうとするとともに、同時に自社にプラスの結果を得るために、パーパスを利益と一致させ、善行を競争優位に結びつける方向に行動変容しつつあるとしています(第4章)。

パート2では、それを実行するに当たって企業はどうすればよいか、投資家や個人は何をすればよいかを論じています。まず、企業が善行をしつつ利益を出すための戦略的手法として、さまざまな企業がこうしたトレンドを追い風にする方法を見つけつつある様子を紹介し(第5章)、そうした戦術を足場にしてチャンスをつかむための「価値創造の6パターン」を示しています(第6章)。

さらに、変化を後押しするためには投資家もニューアラインメントを受け入れ、後押ししなければならないとするとともに(第7章)、個人にとっても、自分と組織を調和させるために、個人として、リーダーとしてできる最高のことは、組織のニューアラインメントを維持することであるとしています(第8章)。

そして最後に結論として、未来を見据え、サステナブルな企業行動を支えていくための柱として、①分析による透明性、②結果に応じたインセンティブ、③教育、④政府の役割の四つを挙げています。

著者は、われわれはみな、日々の選択と行動を通して毎日インパクトを生み出していることを自覚するべきだと主張します。その上で、われわれ全員が、社会トレンドを通して商品購入やキャリアを見直し、日々の生活や自分の所属する組織になるべく大きな影響を与えるにはどうすればよいかを考えなければならない――としています。

企業事例などが紹介されている一方で、根幹部分はコンセプチュアル(概念的)な記述も多い本です。ただし、ESGやニューアラインメントといった概念の知識もさることながら、企業にとっての環境・社会問題の重要性を認識し、また、個人として何ができるかを考える上では、啓発度の高い内容の本であると思います。

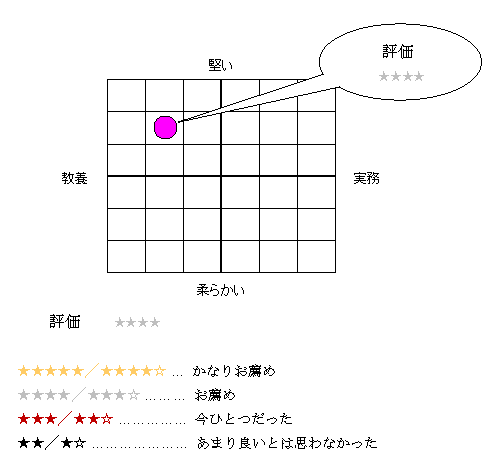

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』(有料版)で2023年8月にご紹介したものです

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー