本書によれば、「ホラクラシー」とは役職階層型の組織に代わる新たな自律分散型の組織運営法であり、既存の権力・役職型の組織ヒエラルキーから権力を分散し、組織の目的(パーパス)のために組織の一人ひとりが自律的に仕事を行うことを可能にする、新しいソーシャルテクノロジーであるとのことです。

本書は大きく3部構成からなりますが、Part1では、進化し続ける組織とはどういったものかを考察しています。組織にとっての“現状と改善すべき状態との間にあるギャップ”=「テンション」を正しく認識することで、それは単なる不協和音から組織が進化するための資源になります。その上で、ホラクラシーとは、そうした進化する組織を支える新たなオペレーティングシステム※であるとしています(第1章)。

※オペレーティングシステム(OS):コンピューターの操作やアプリケーションなどを使うために必要な、基幹的ソフトウエアのこと。

ホラクラシーにおいては、権力を「人」ではなく「プロセス」に持たせるのが特徴で、「組織がそのパーパスを実現できるように創造性を解き放つ」ことを追求するとしています(第2章)。そして、それが新しい組織構造にどのように反映されるのかについて、人間に代わって主役となる「ロール」や、ロールのグループである「サークル」を通して解説しています(第3章)。

Part2では、ホラクラシーというオペレーティングシステムがどのような仕組みで動作するのか、その構造、プロセス、システムを解説しています、まず、組織構造を扱うガバナンスについて、「ガバナンス・ミーティング」の進め方を述べ(第4章)、続いて、日々の活動の進め方について、「タクティカル・ミーティング」の進め方を解説しています(第5章)。

さらに、いわばホラクラシーという新しいスポーツの“レフェリー”となるファシリテーターの役割や(第6章)、ホラクラシー流の戦略とは何か、「ストラテジー・ミーティング」の進め方を解説しています(第7章)。

Part3では、ホラクラシーを既存の組織でどう活用するか(第8章)、組織を一気に変えられなくとも実践できることは何か(第9章)、ホラクラシーにより組織にもたらされる新たな可能性やパラダイムとはどのようなものかを述べています(第10章)。

従来の組織運営では、情報の伝達が複雑になりがちで、メンバーの意思決定も時間がかかることが多くあります。一方、ホラクラシーにより運営する組織では、全メンバーが裁量権を持つため、スピーディーな判断を下すことができるとされており、そのため、急速に変化するビジネスの世界において、ホラクラシーは注目を集めていると思われます。

一方で、組織を根本から変えるためには、慣れとコストを要します。「従来の上下関係がなくなりコミュニケーションがとりやすくなる」「社内政治もコンセンサスも必要なくなる」というのは確かに理想的ですが、組織文化の壁を打ち破るのはそうたやすいことではないように思います。ホラクラシーの概念自体を組織に浸透させるのも容易ではないでしょうし、個々のマネジメント能力も必要で、指示待ちの社員ではホラクラシー型組織に馴染むのは難しいと思われます。

2016年の刊行から7年を経て新訳が刊行された背景には、フレデリック・ラルー著『ティール組織』(2018年発行 英治出版)に、ホラクラシーがその事例として取り上げられたこともあるかと思います。今回の新訳では、旧訳での訳語「目的」が「パーパス」に変更されるなどして、より今日にマッチした翻訳になっています。組織論の動向を押さえる上では必読書の部類でしょう。

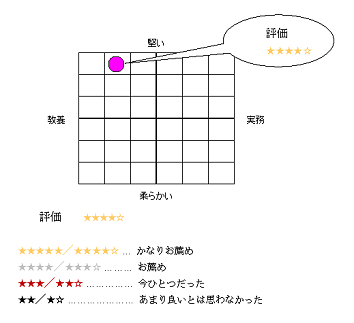

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』(有料版)で2023年7月にご紹介したものです

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー