本書は、会社の理想と戦略をつなぐ「7つのステップ」として、六つの経営資源(①ビジョン、②バリュー、③ミッション/パーパス、④ナラティブ、⑤ヒストリー、⑥カルチャー)と、その生態系(⑦エコシステム)に着目しながら、自社なりの「理想」を現実的な「戦略」に落とし込むにはどうすればよいかを説いた本です。

序章で筆者は、現代では、創業者が作った理念を一方的に浸透させようとしても社員にはなかなか響かないため(理念経営1.0)、これからの企業理念は「社長の誓い」ではなく、「みんなの物語」の源泉としての性格を持つようになる――としています(理念経営2.0)。その上で、企業理念とされるミッション、ビジョン、バリュー、および最近注目を集めているパーパスとは何かを概説し、以降の各章において、それらを含めた冒頭の七つのステップを詳しく述べていきます。

第1章では、「ビジョン」とは「夢」であり、「私たちは将来、どんな景色を見たいか?」ということであるとして、ビジョンを具体化する上で効果的な要素を挙げ、それぞれ解説しています。第2章では、「バリュー」とは組織が大切にしたい価値観であり、「私たちがこだわりたいことは何か?」ということであるとして、バリューを言語化する際のポイントを紹介しています。

第3章では、「ミッション/パーパス」とは「私たちは何のために存在しているのか?」ということであり、自分たちが社会に対して変わらず果たし続ける役割の意思表明なのだとして、それを作る際に重視すべき要素を挙げています。ここまでが、〈企業理念の作り方パート〉であり、第4章以降は、〈企業理念の活かし方パート〉になります。

第4章では、「ナラティブ」とは理念を「自分ごと」として語り直すことであるとし、「個人のナラティブ」と「組織のナラティブ」を接続させるための五つのステップを紹介しています。第5章では、「ヒストリー」とは会社に埋蔵された「原点」を掘り起こすことであるとし、組織の歴史を定義し直して、新たな未来へのナラティブを生むことを勧めています。

第6章では、「カルチャー」とは理念を体現する文化であるとし、組織文化を可視化する方法、理想的な組織文化を定義する方法、その行動への落とし込み方法を説明しています。そして第7章では、「エコシステム」とは理念を育てる「生態系」であるとし、それをどう作っていくか解説しています。

理念経営1.0が創業者や組織の「答え=正解」を示すものだったとすれば、理念経営2.0の核心は「問い」にあります。その上で、ミッション、ビジョン、バリュー、パーパスなどの企業理念がすぐれたものであるかは、それが社員に対する「問い」として機能しているかどうかにかかっている――というスタンスは、腑に落ちるものでした。

本書では、ミッション、ビジョン、バリューの相関関係を分かりやすく示しています。また、最近「パーパス祭り」とまで揶揄されるほど「パーパス経営」をテーマにした書籍などが多く刊行されていることを受け、その背景を探るとともに、ミッションとパーパスは似通っているとしながらも、その違いについて解説している点も分かりやすかったです。

今後、企業が「利益を生み出す場」から「意義を生み出す場」にシフトしていくことが重要であるとした上で、企業理念こそが経営資源の核となり、社員が共感し、活かせる価値を生み出す源泉となるものである、としている点も示唆的です。教科書であると同時に、啓発書としても読める本でした。

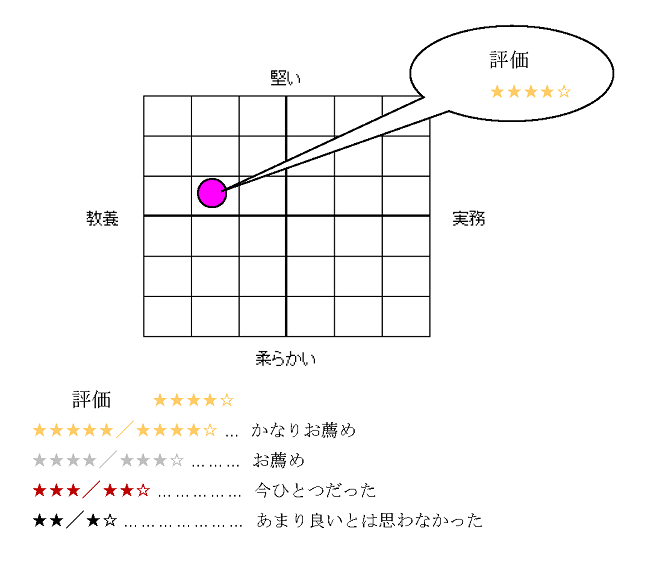

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』(有料版)で2023年6月にご紹介したものです

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー