本書によれば、PDCAよりも環境変化に柔軟に対応でき、変化が激しい昨今のビジネスをハンドリングしていくフレームワーク概念として「OODAループ」というものがあり、それは「Observe(観察)」「Orient(状況判断)」「Decide(意思決定)」「Act(実行)」に分かれていて、意思決定から行動までを網羅しているとのことです。

OODAは米国空軍で戦闘機パイロットだったジョン・ボイド大佐が提唱したもので、米国では既に確立されており、民間でも一般的であるとのことです。ただし、PDCAが当たり前になってしまっている日本人がOODAを使いこなすには、日本人が苦手とするリーダーシップが必要であるとし、軍事戦略をベースにしたOODAの基礎知識と、求められるリーダーシップについて解説しています。

第1章では、マネジャーの役割は複雑さに対応することであるのに対し、リーダーの重要な役割は「変化に対応する」ことであるとしています。その上で、真のリーダーに必要な五つの基本要素(①意義を共有する、②与える人になる、③メンバーの強みを見つける、④フィードバック上手になる、⑤成果を明確にする)を掲げています。また、OODAとPDCAの違いは、OODAは目指すべき結果を想定しておらず、評価のプロセスもなく、そもそも意思決定のためのものであり、業務改善のためのPDCAとは役割が異なるとしています。

第2章では、OODAが持つ軍事的エッセンスについて、軍事戦略の基礎である「ランチェスターの法則」から説き起こしています。そして、PDCAが「消耗戦」でいく“正策”であるのに対し、OODAは「機動戦」に可能性を見いだした“奇策”であり、本当の戦争よりもビジネスにおいてその実力を発揮できるとしています。

第3章では、ビジネスにおけるOODAの存在意義として、パラダイムシフトによってビジネスの根本が変化する中、スピーディーに状況を観察(Observe)し、方向性(Orient)を決め、迅速な決定(Decide)により行動(Act)することは不可欠だとしています。また、OODAを回すために必要な組織文化の属性として、信頼、直観、任務、方向性の四つを挙げ、さらに、すべての経営者(リーダー)は、奇策を生み出せるクリエイターであるべきだとしています。

第4章では、日本でOODAを高速回転させるための手法として、「イシュー・セリング(Issue Selling)」と呼ばれる「問題を課題として経営層に認識してもらうためのプロセス」を紹介し、その四つのステップ(①前準備、②パッケージング活動、③巻き込み活動、④セリング活動)について解説しています。

日本では、PDCAは仕事の基本であると言われ続けてきたように思います。一方で、変化の激しい今の時代において、当初の計画どおりに事が運ばないことは少なからずあります。こうした状況において、OODAというフレームワークは、関心を持たれると思われます。

ただし、それを日本の企業や職場において回していく際の、具体的なイメージが把握しにくい面もあるように思います。本書の場合、OODAを回すのに必要なリーダーシップとは何か、組織文化の属性は何かにフォーカスして書かれている分、「では、どうすればよいのか」をイメージしやすい内容になっているように思います。

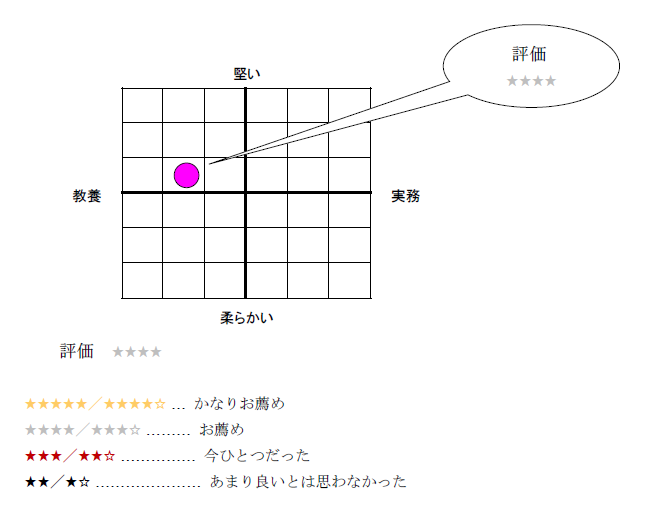

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』(有料版)で2023年4月にご紹介したものです

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー