本書において著者は、「“21世紀の労働”という名のミステリーゾーンを旅する」として、ブームを引き起こした経済学者トマ・ピケティの著作『21世紀の資本』(2014年/みすず書房)などに着目しながら、「21世紀の労働」の有り様と実態に迫りつつ、そもそも「人はなぜ働くのか」という考察を進めています。

『21世紀の資本』で言われていることを著者なりに要約すると、グローバル化の進展とともに富の偏在は進み、「21世紀の資本」はすさまじい規模と速度で国境を越え、暴利をむさぼり、富裕層の不労所得が増大と集中をする一方で、経済格差は広がり、「使い捨て型」雇用は増え、働く人々に貧困が忍び寄る――ということになります。

第1章では「人はなぜ働くのか」をテーマにした文献を14冊挙げ、それらのアマゾンのサイトにおける「読者のブック・レビュー」を分析しています。そして、そこから、自分たちは「21世紀を生きる労働者」だということを意識しつつも、知的創造活動の成果に見合う待遇を受けていない、「疎外された労働」の立場に置かれていると感じていることが読み取れるとしています。

一方で、「若者向けの就活支援サイト」に目を向けると、21世紀の労働者の多くが「お金を得るために働く」と言っている現実を踏まえつつも、彼らに「カネのために働くのか」と問い掛け、企業の採用面接で「なぜ働くの?」と聞かれた際の対応例としては、「自己実現」と「社会貢献」を模範解答として挙げているとのことです。

第2章では、この文献レビュアーの感覚と就活サポーターの呼び掛けを、労働観の変遷、働く理由としての金銭動機、自己実現、承認欲求、社会貢献という五つの対比ポイントから分析しています。そして、それらは正反対の傾向を示していて、就活サポーターは、「21世紀の資本」が求める「21世紀の労働」のイメージを若者に押し付けているように見えるとしています。

第3章では、以上のように、「21世紀の資本」は、それが欲する「21世紀の労働」の鋳型の中に、21世紀の労働者たちを押し込もうとしているとの観点から、安倍政権が推し進めた「働き方改革」を批判的に検証しています。その中にはフリーランス絶賛論もありましたが、日本のフリーランスは高齢者が多く、低収入で不安定なのが実態であり、ギグワーカーなども同様であるとしています。

第4章では労働観の歴史的変遷をたどり、終章ではアダム・スミスとカール・マルクスにフォーカスして、この二人の偉人の労働観から、21世紀の資本による「21世紀の労働」の呪縛から逃れる方法を探っています。そして、そこから「共感」と「覚醒」というキーワードを引き出しています。

また、ここでは、「21世紀の資本」による、21世紀の労働者に対する「搾取と疎外」について、「21世紀型ステルス搾取」が端的に集約されているのが「やりがい詐欺」であり、仕事の成果によって承認欲求が満たされるなどして、搾取されているのに疎外感が実感できないのが「ステルス疎外」だとしています。

本書によれば、アマゾンのサイトの文献レビュアーは、金銭的動機を第一に挙げ、やりがい詐欺を警戒しているといいます。企業の採用面接で、自己実現や社会貢献を志望理由とせよとの就活サポーターのアドバイスに従ったとしても、それは「面接での受け答え」と割り切ってのことではないでしょうか。

考察を進めていく過程は興味深く読めましたが、やや政策批判が先にありきの印象も。本書のタイトルについては、著者自身も「やりがい詐欺の装具立てにされかねず不本意」だそうです。

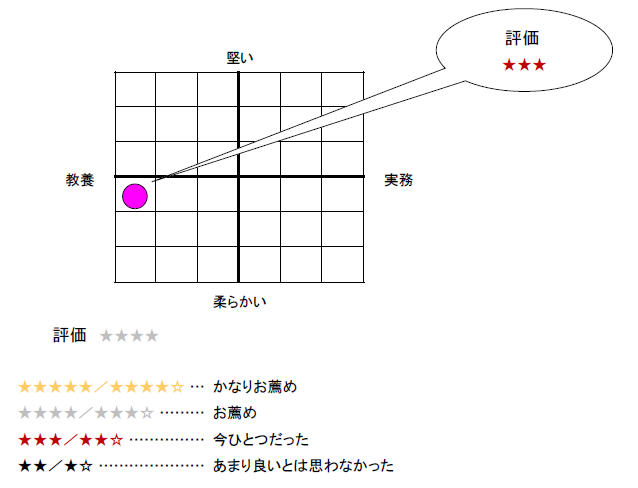

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』(有料版)で2023年3月にご紹介したものです

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー