事業の成長・拡大を目指す企業において、厳しい環境変化への対応は、多くの場合、人材マネジメントに新たな課題をもたらします。競争激化の下での人材獲得、成長事業を支える人材の育成、社会環境や労働観の変化に対応した新たな働き方、モチベーションを高める処遇の在り方など、人事パーソンの悩みは絶えません。そして、そうした人々が支える人事部門にも、未来に向けた役割変化が期待されています。

労務行政研究所では、企業の人事パーソンの方々が、自社における課題を今どのように捉えているのか、そして人事部門の将来像をどのように見通しているのかを探るため、WEBアンケートを実施しました。係長クラスから役員クラスまで、185社からお寄せいただいた回答集計結果を2回に分けてご紹介します。今回は六つの分野から見た「人事の課題」です。

※本記事は、人事・労務の総合情報誌『労政時報』第4052号(23.3.10)掲載の特集記事を再編集してご紹介するものです

※WEBアンケートの調査要領とご回答者の属性は本記事末尾をご覧ください

「人事の課題」アンケートについて

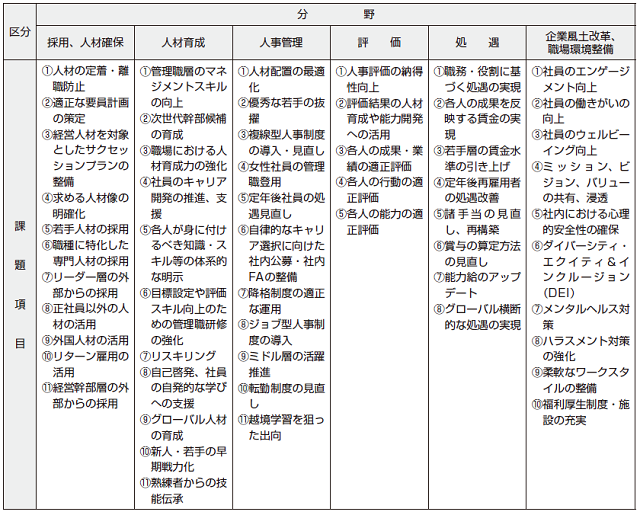

人事パーソンが考える、自社における人事の課題については、「採用、人材確保」「人材育成」「人事管理」「評価」「処遇」「企業風土改革、職場環境整備」の六つの分野に分けて次のように尋ねました。

① 今日課題と考えられるテーマを、分野ごとに5~11個の選択肢として調査票に設定。その中で、「特に重要」と考えるものを三つまで回答(「評価」は、5個の選択肢に対して二つまで選択)

② ①で選んだ中で「取り組めていない」課題の有無を回答

③ 「取り組めていない」ものがある場合、それが①で選んだどの課題かを回答

調査票に設定した分野別の「課題」の選択肢は下記《参考》のとおりです。

以下では、分野別に「特に重要」とされた課題の上位に挙がったもの、それらのどれが「取り組めていない」のか、を順に見ていきます。

《参考》アンケート調査票の選択肢に挙げた6分野の「課題」

1 「採用、人材確保」に関する課題

重要と考える割合は「人材の定着・離職防止」が「若手人材の採用」を上回る

●足元では新卒採用の「売り手市場」が続き、初任給の大幅引き上げに踏み切る企業が相次いで話題となっていますが、「特に重要と考える割合」では、「若手人材の採用」34.6%を上回り「人材の定着・離職防止」54.6%が1位となりました。[図表1-1]。続く2位は「適正な要員計画の策定」で、49.2%と約半数が重要視しています。

●外部からのリーダー人材採用や、正社員以外の人材、外国人材の活用など、多様な人材の活用に関しては、「特に重要と考える」割合が比較的低くなっています。これまでのコア人材層以外の人材を活用していくための環境・風土がまだ整備途上にある表れとも見て取れます。

[図表1-1]「採用、人材確保」で特に重要と考える課題(三つまで選択)

![[図表1-1]「採用、人材確保」で特に重要と考える課題(三つまで選択)](https://www.rosei.jp/data/readers/web_limited_edition/3213_HR/01/1_saiyo_A.png)

[注]❶~❺は回答の多かった上位5位を示す(以下の5分野についても同じ)

●上位5位に上がった課題のうち「取り組めていないもの」の割合では、差は大きくないものの、「❷適正な要員計画の策定」39.6%が最多となりました[図表1-2]。その理由については次のようなコメントがありました。

- 現場と人事のコミュニケーションが密に取れておらず、事業戦略を遂行するためにどの層がどれだけ必要なのか把握できていないため

- 外的要因により業績が大きく変動し、一貫した計画が立てにくいため

- 取り組みをしていなかった時代が長く、ノウハウが蓄積されていないため

[図表1-2]「特に重要と考える課題」上位5位のうち、取り組めていないもの

![[図表1-2]「特に重要と考える課題」上位5位のうち、取り組めていないもの](https://www.rosei.jp/data/readers/web_limited_edition/3213_HR/01/1_saiyo_B.png)

[注]( )内は、各課題を「特に重要と考える」と選んだ社数。そのうち「取り組めていない」と答えた割合をグラフに示した(以下の5分野についても同じ)

2 「人材育成」に関する課題

3分の2が「管理職層のマネジメントスキルの向上」を重要課題と認識

●特に重要と考える割合では、「管理職層のマネジメントスキルの向上」が65.9%と全体のほぼ3分の2を占め最多となりました。このマネジメントスキルに関する問題意識の高さは、管理職層の指導力強化という側面から、2位の「次世代幹部候補の育成」51.4%、3位の「職場における人材育成力の強化」39.5%の課題認識にもつながっているものとみられます。

●自律的なキャリア選択・構築に寄与する「リスキリング」は16.2%、「自己啓発、社員の自発的な学びへの支援」は12.4%にとどまりました。また、組織の世代交代に向けた「新人・若手の早期戦力化」「熟練者からの技能伝承」はいずれも11%余りとなり、さほど強い課題認識は見られませんでした。

[図表2-1]「人材育成」で特に重要と考える課題(三つまで選択)

![[図表2-1]「人材育成」で特に重要と考える課題(三つまで選択)](https://www.rosei.jp/data/readers/web_limited_edition/3213_HR/01/2_ikusei_A.png)

●「特に重要と考える」割合では2割余りとなっていた「❺各人が身に付けるべき知識・スキル等の体系的な明示」が、「取り組めていないもの」の回答では57.1%と最も多くなっています。一方、「特に重要と考える」割合が5割を超えていた「❶管理職層のマネジメントスキルの向上」「❷次世代幹部候補の育成」については、取り組めていない割合は35%前後となっています。

[図表2-2]「特に重要と考える課題」上位5位のうち、取り組めていないもの

![[図表2-2]「特に重要と考える課題」上位5位のうち、取り組めていないもの](https://www.rosei.jp/data/readers/web_limited_edition/3213_HR/01/2_ikusei_B.png)

3 「人事管理」に関する課題

「人材配置の最適化」を重要課題とする割合が5割超

●特に重要と考える割合では、「人材配置の最適化」が55.7%と2位以下を20ポイント以上上回り、突出した形となりました。2位には、「優秀な若手の抜擢」と「複線型人事制度の導入・見直し」がともに33.0%で並んでいます。

●世間で注目が高まっている「ジョブ型人事制度の導入」を特に重要な課題と見る割合は19.5%と2割弱にとどまりました。

[図表3-1]「人事管理」で特に重要と考える課題(三つまで選択)

●「取り組めていないもの」では、「特に重要と考える」割合で同率の2位となっていた「❷複線型人事制度の導入・見直し」50.8%が、唯一の半数超で最多となりました。今回のWEBアンケートでは「複線型人事制度」の形態・内容には言及しておらず、見直しに関しては従来の処遇コースの統廃合や、勤務地限定コースの見直し、専門人材の処遇コース新設、さらにはジョブ型導入など、制度の基軸見直しのケースも考えられます。取り組めていない理由としては、下記のようなコメントが見られ、制度の方向づけに苦心されている模様がうかがわれます。

- 社内のコンセンサスが得られていないため

- キャリアパスの作成が不十分なため

[図表3-2]「特に重要と考える課題」上位5位のうち、取り組めていないもの

![[図表3-2]「特に重要と考える課題」上位5位のうち、取り組めていないもの](https://www.rosei.jp/data/readers/web_limited_edition/3213_HR/01/3_kannri_B.png)

4 「評価」に関する課題

「取り組めていない」課題では、「評価結果の人材育成や能力開発への活用」が半数超

●評価に関する課題は、選択肢を五つに絞り、特に重要と考えるものを二つまで答えていただきました。1位は、人事パーソンの間でも常に課題に挙げられる「人事評価の納得性向上」で60.0%、次いで「評価結果の人材育成や能力開発への活用」40.0%の順となりました。

●各評価要素の適正評価をめぐる課題では、成果・業績が32.4%で最も多く、行動と能力については2割強での僅差となっています。

[図表4-1]「評価」で特に重要と考える課題(二つまで選択)

![[図表4-1]「評価」で特に重要と考える課題(二つまで選択)](https://www.rosei.jp/data/readers/web_limited_edition/3213_HR/01/4_hyoka_A.png)

●「取り組めていないもの」では、僅差ながら1位が「❷評価結果の人材育成や能力開発への活用」51.4%、2位が「❶人事評価の納得性向上」50.5%で、ともに半数超となりました。

●「❷評価結果の人材育成や能力開発への活用」に取り組めていない理由として。次のようなコメントがありました。

- タレントマネジメントシステムは導入しているものの、能力開発に資するデータ収集が不十分であるため

- 評価が労働条件への反映の域を出ておらず、育成につなげるシステムが構築できていないため

●「取り組めていない」とされながら、評価運用の仕組みは構えられている一方、評価を契機として社員の取り組みを促す仕掛けが未整備という意見とみられ、「人材育成」に関する課題で指摘されていた、「職場における人材育成力の強化」にも通じる問題と考えられます。

[図表4-2]「特に重要と考える課題」上位5位のうち、取り組めていないもの

![[図表4-2]「特に重要と考える課題」上位5位のうち、取り組めていないもの](https://www.rosei.jp/data/readers/web_limited_edition/3213_HR/01/4_hyoka_B.png)

5 「処遇」に関する課題

「職務・役割に基づく処遇の実現」を特に重視する割合が半数近くに上る

●先の「人事管理に関する課題」で選択肢に挙げた「ジョブ型人事制度の導入」は特に重要と考える課題の8位(19.5%)でしたが、「処遇に関する課題」では「職務・役割に基づく処遇の実現」が48.6%で1位となりました。

●2位には「各人の成果を反映する賃金の実現」47.6%が続き、既存の“人”基準から“仕事”基準へ、さらに成果・貢献に根差した納得性の高い処遇を目指す動きと、その取り組みへの課題感の強さが見て取れます。

[図表5-1]「処遇」で特に重要と考える課題(三つまで選択)

![[図表5-1]「処遇」で特に重要と考える課題(三つまで選択)](https://www.rosei.jp/data/readers/web_limited_edition/3213_HR/01/5_syogu_A.png)

●上位5位に上がった課題で「取り組めていない」とする割合が高かったのは、「❺諸手当の見直し、再構築」43.1%でした。その理由については、「既得権との調整が進まないため」「属人的な諸手当の見直しが進んでいないため」などのコメントが見られました。

●「❸若手層の賃金水準の引き上げ」について、「取り組めていない」とする割合は37.1%で、3番目に多くなっています。人材の獲得・定着を図る狙いから取り組みの重要度が高まっているとみられ、さらに23年春季交渉で大手企業のベアが近年の水準を大幅に上回る状況であること、加えて初任給の大幅引き上げも相次ぐ中で、若手層への昇給配分をどのように行っていくかは、さらに大きな課題になっていくと思われます。

[図表5-2]「特に重要と考える課題」上位5位のうち、取り組めていないもの

![[図表5-2]「特に重要と考える課題」上位5位のうち、取り組めていないもの](https://www.rosei.jp/data/readers/web_limited_edition/3213_HR/01/5_syogu_B.png)

6 「企業風土改革、職場環境整備」に関する課題

「社員のエンゲージメント向上」を重要課題と見る割合が7割超と突出

●特に重要と考える課題では、1位の「社員のエンゲージメント向上」が70.3%で突出。これに「社員の働きがいの向上」44.3%、「社員のウェルビーイング向上」33.0%が続きました[図表6-1]。

●「メンタルヘルス対策」は予防と不調者対応の両側面から、企業の間で課題に挙げられるケースが多い一方、今回のアンケートでは、「特に重要と考える」割合は16.2%にとどまりました。既に一定の対応がなされてきていることも、課題意識に影響しているものとみられます。また、「福利厚生制度・施設の充実」はアンケートの全項目を通じて最も少ない1.6%にとどまりました。

[図表6-1]「企業風土改革、職場環境整備」で特に重要と考える課題(三つまで選択)

![[図表6-1]「企業風土改革、職場環境整備」で特に重要と考える課題(三つまで選択)](https://www.rosei.jp/data/readers/web_limited_edition/3213_HR/01/6_fudo_A.png)

●「取り組めていない」ものでは、「❹ミッション、ビジョン、バリューの共有、浸透」と「❺社内における心理的安全性の確保」が最多の38.3%で並び、さらに「❸社員のウェルビーイング向上」37.7%が僅差で続いています。「心理的安全性」をはじめ、近時のキーワードとして注目を集めるテーマへの課題意識の高さが表れています。

●これらのうち、「❹ミッション、ビジョン、バリューの共有、浸透」に取り組めていない理由として、次のようなコメントが見られました。

- 管理職層から一般社員層への説明機会や説明力が不足しているため

- 役員の話し方いかんで社員の受け止め方が違うため、役員に対して研修が必要と考えているが着手できていないため

[図表6-2]「特に重要と考える課題」上位5位のうち、取り組めていないもの

![[図表6-2]「特に重要と考える課題」上位5位のうち、取り組めていないもの](https://www.rosei.jp/data/readers/web_limited_edition/3213_HR/01/6_fudo_B.png)

★次回<PART2>では、「これからの人事部門の変化・在り方」についてのアンケート結果をご紹介します

◎調査名:「人事パーソンが考える『人事の課題と未来』アンケート」

- 1.調査対象:『労政時報』定期購読者向けサイト「WEB労政時報」の登録者から抽出した人事労務担当者のうち、係長クラス以上の1万3811人

- 2.調査期間:2022年12月6~21日

- 3.調査方法:WEBによるアンケート

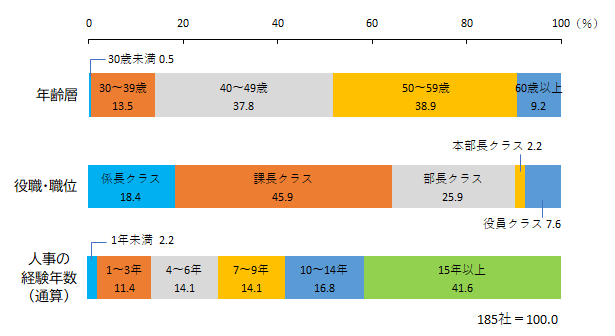

- 4.集計対象:前記調査対象のうち、回答のあった185社(1社1人)。規模別の内訳は、1000人以上99社、300~999人51社、300人未満35社。ご回答いただいた各社ご担当者の属性は下図を参照。

【ご担当者の属性】