本書は、企業内で新しい事業を立ち上げるリーダーである「コーポレート・エクスプローラー(CE)」に焦点を当てています。CEはスタート・アップの起業家とは異なり、成熟した企業の内側からイノベーションを起こしつつ、既存事業の変革も担うリーダーであり、本書では、実在するCEの事例にフォーカスし、新規事業を立ち上げ、既存組織も変革する「両利きの経営」を実現するための4つの原則を示しています。

第Ⅰ部では、調査の結果、創造的破壊を起こす企業には、「戦略的抱負」「イノベーションの原則」「両利きの組織」「探索事業のリーダーシップ」という4つの特徴(原則)があったとしています(第1章)。

まず、自社の資産を活用して破壊的イノベーションを起こした企業が生まれた経緯とその方法を分析し、CEが社内イノベーションに果たした役割を紹介、CEこそが新規事業を起こすと結論づけています(第2章)。さらに、CEの成功を左右するCEOや経営陣の役割は、企業の成長意欲と直結する「戦略的抱負」を定め、新たな開拓を目指す探索事業にお墨付きを与えることだとしています(第3章)。

第Ⅱ部では、CEが知っておくべき「イノベーション」の原則――着想、育成、量産化――について述べています。「着想」はただ案を出すだけではなく、解決すべき顧客の問題を突き止め、顧客を惹きつける解決策を出すという2段階があるとし(第4章)、「育成」は、新規事業の軸となる最重要仮説を検証し、そこから学ぶことであるとします(第5章)。さらにCEは新規事業のために資産(顧客、組織能力、経営資源)を集めることで、新規事業の成功に欠かせない「量産化」を実現するとしています(第6章)。

第Ⅲ部では、探索事業とコア事業を分離する「両利きの経営」について扱っています。探索事業の組織形態として、フォーカス型、ボトムアップ型、トップダウン型の3つの選択肢を紹介し(第7章)、探索事業システムとしてのチーム構成などについて解説(第8章)、さらに、CEが直面する社員のモチベーション問題や、CE個人のモチベーション問題などのリスクについて述べています(第9章)。

第Ⅳ部では、経営陣とCEの両面から、リーダーシップについて考察しています。まず、探索事業を妨げる抵抗(=サイレントキラー)はコア事業システムから生じるとして(第10章)、イノベーションと組織変革を「両立する」リーダーが求められるとします。そうした“二重らせん”型のリーダーの特質を述べ(第11章)、最終章で、新規事業を成功させる最後の要素は「リーダーとして実行する覚悟だ」としています(第12章)。

著者らの前著『両利きの経営』(2019年/東洋経済新報社)の実践版とのことで、まだ全体的に概念的な記述が多いものの、今回は事例も多く紹介されており、内容をイメージしながら読み進むことができます。ここでいうCEとは、新規事業を立ち上げ推進するだけでなく、既存組織の変革も両立して行うリーダーということになるかと思います。

CEOに実行する覚悟を持たせるのもCEの役割であると。また、イノベーションの原則、両利きの経営などの要素はすべて成功への地固めであり、最終的にはリーダーとしての勇気が不可欠なのだとしています。個人的には、創造的破壊に向けて、実務者にエールを送っている本であるように思いました。

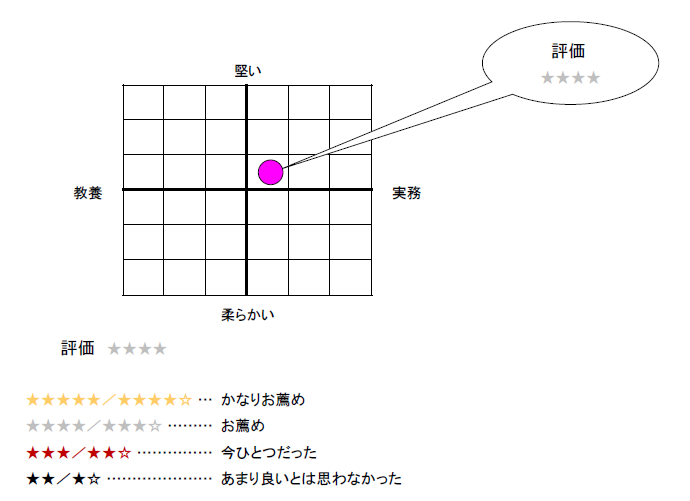

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』(有料版)で2023年3月にご紹介したものです

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー