本書は、実際に多くの企業の再生に携わったハーバード・ビジネススクールの教授が、エンパワーメント・リーダーシップについて唱えたものです。

第1章では、一般的なリーダーシップ論ではリーダーにとって最も大切な仕事が隠されてしまうとし、その仕事とは、他者(メンバー)を育てることであって、エンパワーメント・リーダーシップとは、自分の存在によって他者をエンパワーメントし、自分が不在の状況でもその影響力が続くようにすることであると定義しています。

そして、「エンパワーメント・リーダーシップの輪」というものを示し、円の中心に「信頼」があり(第2章)、そこから外に向かうにつれてエンパワーできる他者も増えていくとします。まず、「愛」を通して個人をエンパワーし(第3章)、「帰属」を通してチームを(第4章)、「戦略」を通して組織を(第5章)、「文化」を通してさらにその影響の範囲を拡げる(第6章)としています。

つまり、信頼、愛、帰属の三つがエンパワーメント・リーダーシップのコア・コンピタンス(核となる強み)だが、この段階ではリーダーが現場に姿を見せることを前提とした「存在のリーダーシップ」であり、さらにその外側に、組織に対する「戦略」と、組織およびその先のコミュニティに対する「文化」という、「不在のリーダーシップ」の領域があるということです。

第1部(第1章~第4章)では、「存在のリーダーシップ」について述べています。第2章では「信頼」について、人が信頼するのは、本当の自分を出していると感じられる人(オーセンティシティ)、判断や能力が当てにできる人(ロジック)、自分を気に掛けてくれると感じられる人(共感)であるとしています。

第3章では「愛」について、高い基準と献身を両立させた「正義のリーダーシップ」により他者をエンパワーメントできるとし、他者が確実に能力を発揮できる状況をつくるための枠組みを示しています。

第4章では「帰属」について、多様な組織を構成・維持する四つのステップとして、①多様な才能を引き寄せて選別する、②成功するチャンスを平等に与える、③厳密で透明なシステムを通して最高の人材を昇格させる、④最高の人材を維持する、を掲げています。

第2部(第5章~第6章)は、「存在のリーダーシップ」について書かれています。第5章で「戦略」について、自分がいない状況でも組織の隅々までリーダーシップを浸透させるには、どのような戦略が効果的かを解説しています。

第6章では「文化」について、文化は組織の隅々まで届いてこそ行動指針となるとし、文化を変えるための「プレイブック」として、①懐疑的なデータを集める、②情報を(まだ)誰にも話さない、③厳密で、楽観的な実験プランを作成する、④解決策に全員を巻き込む、の四つのステップを示しています。

書かれていることは、これまで他のリーダシップ本で言われてきたようなことも多いのですが、「リーダーシップの主役はリーダー本人ではない」と言い切っている点や、「不在のリーダーシップ」というものを提唱している点がユニークでしょうか。事例が多く紹介されていて、方法論・技術論的なことまで書かれており、読んで啓発される箇所は少なからずあると思います。

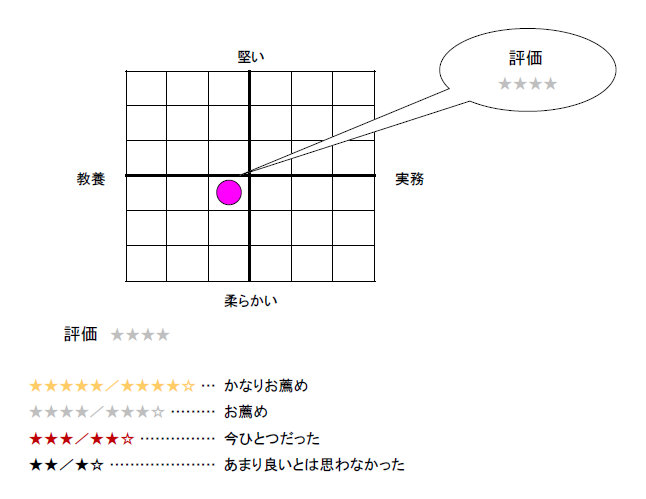

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』(有料版)で2023年2月にご紹介したものです

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー