前著『Think CIVILITY 「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である』(2019年/東洋経済新報社)がベストセラーとなった著者の最新作です。本書では、パンデミック後に常態化した在宅勤務などより急速に人と人との交流が減り、ビジネスやメンタル面での弊害が大きくなる中、「コミュニティ」(「互いの幸福に配慮し合う個人の集まり」と本書では定義されている)こそが、この状況を打開するとしています。

第1部(第1章~第6章)では、企業やリーダーが最善のコミュニティを構築するためには、①情報を共有し、②人を解き放ち、③尊重し合える環境を作り、④率直さを実践し、⑤意義を与え、⑥メンバーの幸福度を高めることだとして、以下、章ごとにそれぞれ解説しています。

第1章「団結する」では、コミュニティの潜在能力を開花させたいならば、経験や情報を共有すべきであり、連帯感は危機によって育まれるとしています。第2章「解放する」では、コントロールからの解放はコミュニティの潜在能力を開花させるとし、その際には、絶対に譲れない部分を明確にすること、従業員を信じることなどがポイントになるとしています。第3章「尊敬する」では「礼儀正しさ」こそがより強く、高いパフォーマンスのコミュニティを作るとしていて、これは、前著でも強調されていたことです。

第4章「『徹底した率直さ』を実践する」では、部下へのフィードバックは、ポジティブなものもネガティブなものもコミュニティを育み、パフォーマンスを向上させるとしています。第5章「意義を与える」では、コミュニティとそのメンバーに、その仕事の意義を感じさせる方法を解説し、第6章「ウェルビーイングを活性化する」では、思いやりのカルチャーを作ることのメリットとその方法を説いています。

続く第2部(第7章~第10章)では、一人ひとりが最善の自分を発揮することでコミュニティに貢献できるとし、自己認識、運動と栄養、回復、マインドセットなどの基本を探っています。

第7章「自己認識」では、自己を正しく認識することは成功の基本であるとし、自己認識が人々やコミュニティにもたらすメリットや、自己認識を促進するにはどうすればよいか述べています。第8章「身体的なウェルビーイング」では、エクササイズは心と体に効く万能療法であり、また、食物は体と脳の燃料となり、それはコミュニティの栄養にもなるとして、従業員が共に食事をすることのメリットを説いています。

第9章「リカバリー」では、睡眠は健康の鍵であり、それはコミュニティを結びつけることにつながるとし、休息と再生はチーム全体の課題であり、それを企業が後押しするにはどのような方法があるか解説しています。第10章「マインドセット」では、批判的になることなく、問題を評価し危機を分析するニュートラルな思考が重要であるとして、「成長型マインドセット」という考えを提唱しています。

職場のコミュニティづくりに焦点を当て、リーダー層がコミュニティ意識を向上する方法を提案するとともに、個人がコミュニティを構成する一人としての貢献を高める方法も紹介している本です。ビジネスやスポーツなど、多くの分野にわたるケーススタディが紹介されていて、職場が会社がコミュニティとして結束し、発展していくためのヒントを与えてくれると思います。

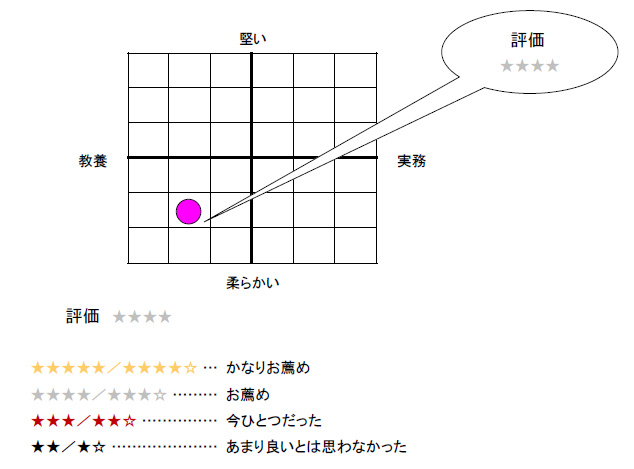

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』(有料版)で2023年1月にご紹介したものです

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー