起業家らによって書かれた本書では、成長著しいスタートアップの事業戦略と、個人の人生(キャリア)戦略は驚くほど似通っているとし、変化に対応できるスタートアップ的人生戦略とはどのようなものかを説いています。

第1章では、情熱のみでキャリアを検討するのは問題があり、自分の強みを、大志、市場環境、資産の三つの歯車の組み合わせによって考え、自分のキャリア資本を築くのにふさわしい、歯車がうまく噛み合う場所を見つけ、そこから情熱のほとばしる方向へと方向転換すべきだとしています。また、成長ループに乗っている分野、もしくは競争の少ない隙間(ニッチ)分野に参入すべきだとしています。

第2章では、21世紀の人生(キャリア)は、スタートアップと同様に、準備万端になることなどないが、変化に適応できるよう、うまく方向転換できるプランニングが必要であるとし、「ABZプランニング」というものを提唱しています。それは、現状プラン(A)のほかに、目標や目的、そこにたどり着くルートが変わった場合にとるプラン(B)を考えておき、さらに、いざというときの備え、救命ボート的なプラン(Z)も考えておくべきだが、二手先を考えても、それ以上先(C、D、E…)は考える必要はないというものです。

第3章では、誰かが独力で成功したという「神話」を信じてはならず、事業やキャリアを切り拓いてきた人は、人との縁を何より大切にしてきたとし、仕事上で大きな意味を持つ人間関係には、信頼できる盟友、弱いつながり、ソーシャルメディアのフォロワーの3種類があるとしています。また、人とのつながりを大事にするには、まず相手の立場に立って尽くすことであるとしています。

第4章では、偶然の幸運(セレンディピティ)をどう引き寄せるかについて、好奇心を発揮し、情熱を注げるものを見つけること、周りとのつながりを大切にし、機転を利かせ、活動を絶やさずにいることなどを説いています。

第5章では、リスクへの対応について、リスクを賢く見極めることは大事で、不確実性とリスクを同一視してはならず、正確にリスクを評価すべきだとしています。また、年齢と仕事のステージによってリスクは異なり、短期的なリスクも長い目で見れば安定性を高めることになる、というパラドックスが事業にもキャリアにも当てはまるとしています。

第6章では、より良い機会を探し、キャリアについてこれまで以上に優れた判断を下すには、周りの人とのつながりを知恵袋とすることで、さまざまの難問が解けるとしています。ただし、他人とのつながりがあっても使いこなせなければ意味がないため、必要な情報を人と分かち合うこと、幅広い専門家にアドバイスを求めることを推奨しています。

スタートアップの事業戦略は人生(キャリア)戦略に類似しており、応用できるというのが本書の趣旨ですが、起業家らによって語られていることで説得力があると受け止める人と、ちょっと自分たちとは遠い世界だと思ってしまう人がいるかもしれません。

しかしながら、読んでいくと、事実やデータを基に論じていることもあってオーソドックスである一方、「職種ではなく業界を選ぶ」「スキル・情熱と市場環境を組み合わせる」といったスタートアップの発想も活かされています。さらに、「ポートフォリオ・キャリア」「永遠のβ版」といった興味深い考え方も紹介されており、人事パーソンにとっても啓発される要素がある本です。

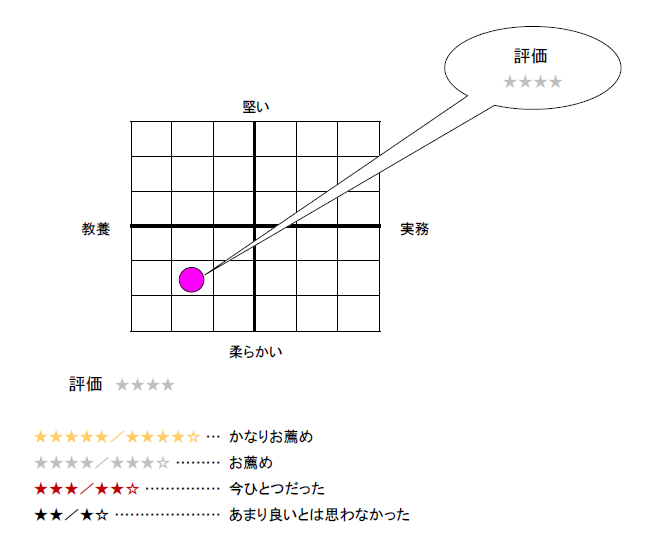

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』(有料版)で2023年1月にご紹介したものです

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー