本書では、人生100年時代ともいわれ、誰もが人生二毛作、三毛作を楽しめる可能性のある今の時代において求められるのは、自分を変えるための「転身力」を身に付けることであるとし、自らの道筋を変えるポイントやその際の課題について、豊富な実例を基に論考しています。

第1章では、俳優として何度も復活した藤田まことなどを例に挙げて、複数の世界を経験することで人生は豊かになるとしています。また、著者自身が取材した多くの事例から、転身にはさまざまなキャリアチェンジのパターンがあり、中高年以降の転身は、年齢と自己実現との関係から最近ますます注目されるようになっているとしています。

第2章では、転身の条件として、①実行、行動できる、②自分を語ることができる、③大義名分を持つ、の三つを挙げ、それらは具体的にはどういうことなのかを解説しています。

第3章では、企業に在籍しながら取材・執筆・講演をしていた著者自身の経験などを踏まえ、転身においてはそこに至るプロセスが大切であり、会社勤めにもメリットはあるし、会社に勤務する傍ら、起業だけではなく趣味も含め、自分なりの本業を"予行演習"的に育てていく道もあるとしています。

第4章では、転身の際には個人事業主としての商売感覚、自分にとっての幸せの定義づけ、自分の顧客は誰かという見極めが必要であるということを、著者自身の失敗した例、うまくいった例を引き合いにしながら説いています。

第5章では、野球選手の「再生工場」といわれた野村克也監督や、月亭八方に弟子入りして芸人から落語家・月亭邦正に転じた山崎邦正の例を引くなどして、転身においては師匠やメンターの存在が大きな役割を果たすとし、ではどうすれば師匠やメンターが見つかるのか、そのポイントを解説しています。

第6章では、カメラマンから作家になり、さらに時代小説に特化した佐伯泰英の例などを紹介し、人間万事塞翁が馬といわれるように、挫折や不遇は実はチャンスなのだとしています。

第7章では、伊能忠敬の生き方を例に引くなどして、好きを極めてこそ人生であり、好奇心が転身を支えるとしています。また、移住という転身もあれば、地元愛や故郷愛を全うし、地域に貢献するという転身もあるとしています。

多くの転身の事例が紹介されており(ここに挙げたのはごく一部)、その中には著者自身が取材したものも多く、また、自身の経験も織り込まれていて、エッセイ風の内容は味わい深く、説得力もありました。自分自身の転身を考える上でも、読んでみる価値はあるかと思います(本書によれば、人事パーソンはあまり転身しない傾向のようだが)。

かつて企業がキャリア研修などで中高年社員に転身を呼び掛けるときには、どこかに彼らに会社を辞めてほしいという気持ちが見え隠れしたこともあったように思います。今後は、社員のキャリアに真に寄り添うことが、企業に求められる役割になってくると思われ、社員が「新しい自分」を見つけたり育てたりすることを企業がサポートできれば、それがベストなのだろうと思いました。

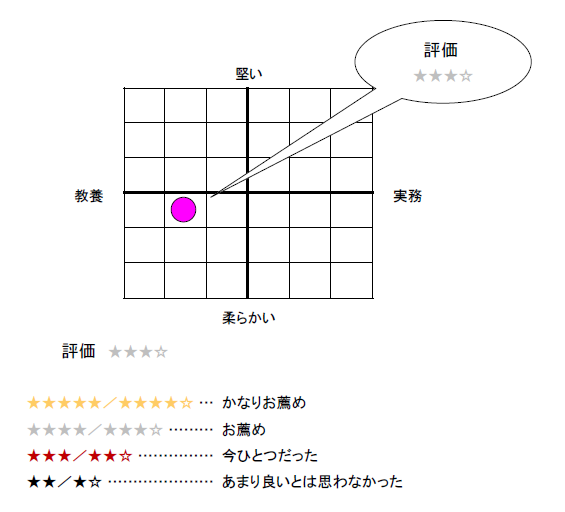

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』(有料版)で2022年8月にご紹介したものです

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー