本書は、長年にわたり越境学習について研究してきた著者らが、越境学習によって得られる「冒険する力」が、「新しいこと」「変革」を成し遂げる原動力になるとして、その全体像を解説するとともに、企業と個人が越境学習を開始・実践する方法を提案したものです。

第1章では、越境学習とは、個人にとって居心地のよい慣れた場所であるホームと、居心地が悪く慣れない場所だがその分刺激に満ちているアウェイとを往還する(行き来する)ことによる学びのことであると定義し、その学問的成り立ちや、なぜ「越境」が働く人にとっての「学習」につながるのか、その背景となる理論を解説しています。

第2章では、なぜ今、働く人の学びとしての越境学習が注目されるようになってきたのかを、働き方改革、キャリア自律のベースとなる「ニューキャリア理論」、イノベーション人材の育成、新しいタイプのリーダーシップ開発などとの関係で述べるとともに、個人における越境学習のポイントと、企業主導の越境学習の試みがどのような形で広がっているのかを紹介しています。

第3章では、越境学習のプロセスを「越境前」「越境中」「越境後」の3段階に分け、各段階で越境学習がどのように行われるかを解説しています。また、この中で、インタビュー調査の結果、「越境中」(アウェイにいるとき)以上に「越境後」(ホームに戻ってから)の葛藤と衝撃が大きいことが判明したとして、それぞれの葛藤が本人にどのような変化をもたらすか考察しています。

第4章では、どうすれば「越境の学び」を企業における人材育成の一部に位置づけていけるのか、そのための人事部門や上司の役割、導入と運用の手順などを解説するとともに、越境先から戻った後の「迫害」や「風化」を避けるにはどうすればよいかを説いています。

第5章では、ケーススタディとして、海外出張から戻ってからの違和感が主体的な行動発揮の原動力になった例や、ベンチャー企業への"レンタル移籍"によって、経営目線で会社全体の成果を考えるようになったり、リスクマネジメント志向からリスクテイキング志向へ変わった事例など、四つの例を紹介しています。

越境学習を推進する上で人事部門に求められることは、「経営者、現場の事業部門、越境学習者本人、越境学習事業者のハブとなり、その調整を行う」ことだとしています。可能なら人事部門担当者にも越境学習を自ら体験してもらうことが肝要だとしていて、それはいいことだと思いました。

四つの事例紹介のうち三つが"レンタル移籍"という越境学習プログラムによるもので、そうしたプログラムが会社にあるに越したことはないですが、著者もあとがきで述べているように、これによって越境学習の考え方を限定的に捉えないほうがよいように思います。

本書冒頭の「人は誰もが越境学習者」という考えに立ち返れば、すべての人にとって啓発的な本であるかもしれません。第3章の「越境学習のプロセス」の部分は越境学習者のいわば心理的ステップですが、会社主導の人事異動であれポスティング型の人事異動であれ、実施後の経過と成果を検証し、人材の活用を検討する上で、人事パーソンには参考になるように思いました。

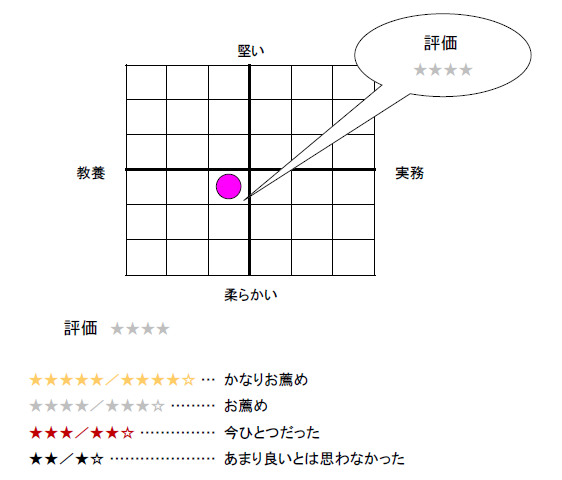

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』(有料版)で2022年4月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー