本書は、前著『図解 人材マネジメント入門』(2020年)に続く第2弾であり、「組織開発」の入門書になります。著者は本書で、人事担当者にとって組織開発とは「人事として取り組まなければならないことはわかっているが、正体のわからない不安なもの」なのではないかと述べていますが、確かにそうした面はあるように思います。そこで本書では、組織開発を「体系的にわかりやすく」理解できることを企図したとのことです。

タイトルに「100のツボ」とあるように、全部で10のChapter(章)から成り、一つのChapterは10のツボ(ポイント)からできています。一つのツボは見開き2ページで完結した内容となっていて、見開き上部にQ&Aがあって、左ページに解説、右ページに図解があり、右下にはツボを理解し実践するためのヒントが記載されているという構成であるため、どこからでも読めるものとなっています。

まず、「組織開発」とはそもそも何か、その目的、歴史、哲学の解説(第1章)から始まって、チェンジエージェント(第2章)、サーベイ・フィードバック(第3章)、対話型組織開発(第4章)など「組織開発のやり方・あり方」を解説していきます。第4章では、ホールシステム・アプローチ、AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)、フューチャーサーチ、オープンスペーステクノロジー、ワールドカフェといった具体的方法が紹介されています。

第5章以降は「組織モデル」の解説となり、ピーター・センゲの提唱する「学習する組織」(第5章)、フレデリック・ラルーの「ティール組織」(第6章)、ジム・コリンズらの「ビジョナリーカンパニー」(第7章)をそれぞれ取り上げて解説し、さらにザッポス社が実践している「デリバリング・ハピネス」という考え方(第8章)、リクルート社が実践してきた「心理学的経営」(第9章)を紹介し、最後に、野中郁次郎氏らの『知的創造企業』の続編『ワイズカンパニー』(いずれも東洋経済新報社)で提唱された考え方(第10章)について解説しています。

入門書でありながら、総花的になっていないのがいいと思いました。特に「組織モデル」については、以上のように六つの考え方に絞り込んだ上でそれぞれ10のツボを紹介しているため、読者に考えながら読ませる、丁寧で多角的な解説となっています。また、各章末に「次の1歩」として原典や関連する書籍を6冊ずつ紹介しているため、より深耕したい読者にとってはいい手引きになるかと思います。

また、組織モデルの説明として、「個・組織」を縦軸に、「内的(幸せ・充足)・外的(成功・上昇)」を横軸に置いたマトリクス図を設定し、図中にティール組織論における三つの発展段階「オレンジ達成型」(組織・外的)、「グリーン多元型」(組織・内的)、「ティール進化型」(個・外的)の位置づけを示した上で、さらに、「学習する組織」「ビジョナリーカンパニー」「デリバリング・ハピネス」「心理学的経営」「ワイズカンパニー」がその図のどこに位置して、それらがどのような相関関係にあるかを示しているのも、「体系的にわかりやすく」という謳い文句どおりであったように思います。

対話型組織開発の方法や組織モデルも含め、コンセプチュアルな要素の多い分野ですが、その点においては「図解」の助けを借りながら読み進むことができるのが有り難いです。読後に時間を経て読み直してみたいと思った際も、ページを開きやすいのではないかと思います。人事パーソンに広くお薦めします。

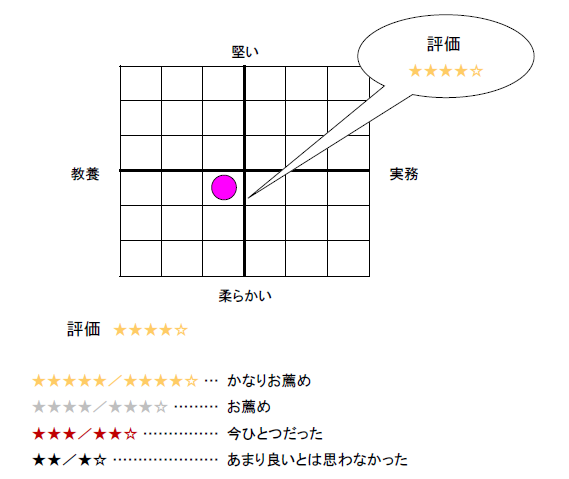

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2022年3月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー