著者は、本書で「幸せ」という場合には大まかに、ポジティブな感情・気分、人生や仕事の満足度が高い状態やマインドフルネスの状態を意味し、「不幸せ」の場合にはネガティブな感情・気分を意味すると前置きした上で、巷に流布する「従業員が幸せになれば会社の業績が上がる」という言説に疑念を呈し、会社はもっとネガティブな人を活かすべきだとしています。

第1章から第3章では、「幸せな従業員が業績を上げる」というのは事実かどうかを検証し、ネガティブな従業員が組織にもたらす恩恵もあると分析、第4章では、これからの組織の在り方を念頭に、eリーダーシップ(オンライン上のリーダー論)に言及しています。

第1章では、幸せ(ポジティブ)な従業員は業績を上げるかどうかをさまざな実験結果から検証しています。従業員の気分が良くなり生産性が向上するのは一時的なものであって、従業員当たりの売上高は仕事の満足度とは無関係であり、従業員を幸せを第一とする労務管理は、費用対効果から推奨できない可能性が高いとしています。

第2章では、企業にとって、不幸せ(ネガティブ)な従業員こそ重要であるとしています。ネガティブな従業員は、現状に問題があると捉え、より体系的かつ合理的に考え、ここ一番では協調的であるとして、金融業などでは心配性のほうが有利であるとしています。

第3章では、最近その重要性が唱えられているマインドフルネスについて言及しています。ストレスが多い職場では、マインドフルな従業員ほど良い成績を上げるとしています。マインドフルネスの訓練は、ストレスからの回復力(レジリエンス)を向上させ、また、上司がマインドフルであれば、部下の疲弊度は低く、業務評価は高い傾向にあるとしています。

第4章では、在宅勤務により、従業員のパフォーマンスが向上する傾向にある一方、在宅勤務に向かない従業員もいて、キャリア形成面での悪影響も懸念されるとしています。また、テレワーク時代に成果を出すのはどのような上司かを分析し、オンライン上での感情表現の重要性について述べています。

最後に第5章で、企業は従業員に「幸せ」を押しつけないほうがよいとし、ネガティブな人間が創造性を発揮しやすい環境を作れば、ネガティブ社員はいざという時に会社のピンチを救うことになるとしています。

本書を読んで、ポジティブ心理学の創始者セリグマンの『オプティミストはなぜ成功するか』という本を思い出しました。楽観主義者は悲観主義者よりも物事において良い結果を残すことが多いとした本ですが、会社で社員全員がオプティミストだと会社は破綻するとしています。財務管理や安全管理などの面では、現在の状況をしっかり把握する職業的ペシミストが必要であるとし、分野によっては悲観主義者のほうが優れていることを指摘していました(人事はこれに該当するとしている)。

本書は、ポジティブ心理学を批判した本のように見えますが、結局、ネガティブだからといってすべて悪いわけではなければ、ポジティブだからといってすべて良いとも限らず、状況によって活躍する人材は異なってくるということを意識すべきであるといっているのだと思います。その意味では、むしろ『オプティミストはなぜ成功するか』に書かれていることに通じる部分があったように感じました。

「幸福学から考えた組織論」であり、マインドフルネスの本質と訓練方法や職場への影響、オンライン上のリーダーの「怒り」の表現の効用などについても書かれていて、そうした新たな知見に触れたい人にはお薦めです。

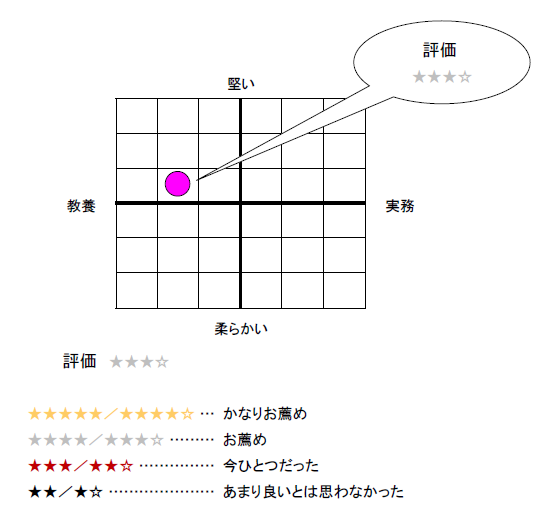

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2022年2月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー