ジョブ型雇用の本質とは何であり、日本の企業風土・雇用慣行に合ったジョブ型の仕組みとはどのようなものかを説いた本です。第Ⅰ部がジョブ型の制度に関する理論編(全7章)、第Ⅱ部が有識者と執筆陣のディスカッション(全6章)、第Ⅲ部が企業事例編(全4章)になっており、読みどころは第Ⅰ部になるかと思います。

第Ⅰ部のポイントを挙げると、第1章では、今、なぜ、ジョブ型雇用なのか、導入の目的と何が期待されるかを述べるとともに、メンバーシップ型の利点を残すなどした「日本型ジョブ型雇用」を提唱し、移行に向けた課題を整理しています。

第2章では、ジョブ型を巡る議論の混沌はなぜ生まれるのかを考察し、ジョブ型人材マネジメントのエッセンスを挙げるとともに、日本企業におけるジョブ型人材マネジメントの「基本形」を示しています。

第3章では、"「ジョブ型」を科学する"として、著者らの研究所が行ったアンケート調査の結果を定量分析することで、ジョブ型導入企業について企業行動や業績との関連を分析しています。

第4章では、企業内でジョブ型人材マネジメントを構築する際に、経営理念から事業戦略、人材戦略、さらに具体的な運用をどう進めるか、そのプロセスを解説するとともに、富士通、リクルート、トヨタ自動車といった大企業の導入事例を紹介しています。

第5章では、ジョブ型人材マネジメントを構築した後の運用面について述べ、転換後に起こり得る事象を具体的に指摘しながら、制度運用を誤らないようにするにはどういった施策が効果的であるかを解説しています。

第6章では、人材マネジメント改革における経営と人事の役割を説き、第7章では、社員側から見て「ジョブ型雇用」の時代に個人はどう働くべきか、また、企業側から見た教育と人材育成の在り方を提言しています。

本書では、「日本型ジョブ型雇用」に移行する際の最初の課題は、ジョブ型職種の職務価値を定め、その価値の大きさ(ジョブサイズ)に応じてグレード分けすることであるとしています。これは、職務主義、職務等級制度とほぼ同じ意味であり、「ジョブ型」というのはキャッチフレーズであるように思いました。したがって、それに続く「報酬の見直し」も、職務給制度の導入ということと同じであるように思います。

かつて職務等級制度を導入しようとして、せっかく作成した職務記述書(ジョブディスクリプション)が仕事の変化に追いつけず柔軟性に欠けたために、柔軟な運用が可能な「役割等級制度」を選択した企業も多かったように思います。一方で、従前の「職能資格制度」および職能給を維持する選択をした企業もあったかと思います。

職能資格制度のままであったり、役割等級制度における役割の定義が曖昧であったりしたために年功的な処遇から脱し切れていない企業の人事担当者にとっては、もう一度、職務主義の原点に立ち返るという意味で、本書を読んでみるものよいかと思います。

ただし、個人的な感想を言わせてもらえば、これは職務等級制度、職務記述書の復活を説いた本であり、本質的には、それほど新しいことを述べているものではないように思いました。

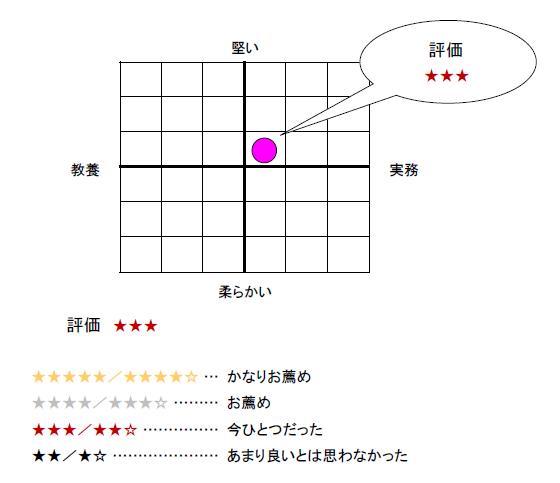

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2021年11月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー