本書は、スタンフォード大学ビジネススクール教授で、『人材を活かす企業』(翔泳社・2010年)などの著作で知られる著者が、職場のストレスはどうやって解決できるかという問題に取り組んだものであり、2019年刊行の『ブラック職場があなたを殺す』(日本経済新聞出版)の文庫化になります。

第1章では、健康な行動は健康な職場から生まれるとし、経営者には選択肢があって、それは、従業員の心身の健康と幸福を重視する方針を掲げ、それによって従業員の医療費、欠勤、労災を減らし、労働意欲や生産性を高める選択肢と、従業員を病気や死に追いやる職場環境を、意図的または無知ゆえに創出または放置する選択肢だとしています。

第2章では、解雇、無保険、シフト勤務、長時間労働、雇用の不安定など10種類の職場ストレス要因を挙げるとともに、それらストレス要因が超過死亡数(平年の死者数に基づく予想死者数を上回る人数)や医療費に及ぼす影響を統計的に分析しています。この中で「無保険」が、解雇や雇用不安定を上回って超過死亡数の最重要要因となっているのは、米国ならではでしょう。

第3章では、解雇や雇用不安定が健康に及ぼす影響を分析し、人員削減で企業業績が上向くという統計的証拠はなく、企業は安易に人員削減やレイオフをするべきではないとしており、このあたりの著者の主張は、『人材を活かす企業』から一貫しています。

第4章では、長時間労働、仕事と家庭の両立困難などについて考察しています。ここでは、日本における「過労死」に言及し、長時間労働が起きる要因を労働者側と企業側の双方から分析しています。また、仕事と家庭の両立が困難となる原因を分析する一方、ワーク・ライフ・バランスに配慮している企業例を紹介しています(米国は日本より両立のプレッシャーが強いのかも)。

第5章では、健康な職場を支える二大要素として、「仕事の裁量性」と「ソーシャルサポート(困ったときに周囲の助けを得られること)」を挙げています。仕事の裁量性が健康に影響するのは、それが仕事満足度につながるためであるとし、また、ソーシャルサポートが自然に生まれる環境づくりをしている企業は、社員を大切にする文化を育んでいるとして、その事例を紹介しています。

第6章では、健康によくない職場で働く人々が、そうと分かっていて辞められない理由を分析し、生計維持のため、有名企業であること、辞める気力が残っていないこと、力不足だと思われたくないことなどを挙げており、そうしているうちに異常がいつしか正常になってしまう危険性を説いています。

第7章ではまとめとして、変えられること、変えるべきことは何かを考察し、企業や社会は産業心理学などの手法を活用して従業員の健康と幸福を計測し、社会は「社会的公害企業」を公表する一方、好ましい企業は表彰するなどすべきであるとしています。

本書に一貫しているのは、従業員の健康と企業の利益は両立するという考えであり、人間の健康と幸福は企業経営においても最も重視されるべきものであるという主張です。直接的には、ブラックな職場だと分かっていながら会社を辞められない人に再考を促す本といえますが、実証的・理論的であり(とりわけ心理学的側面からの分析に説得力がある)、人事パーソンにとっても少なからず啓発される要素の多い本だと思います。

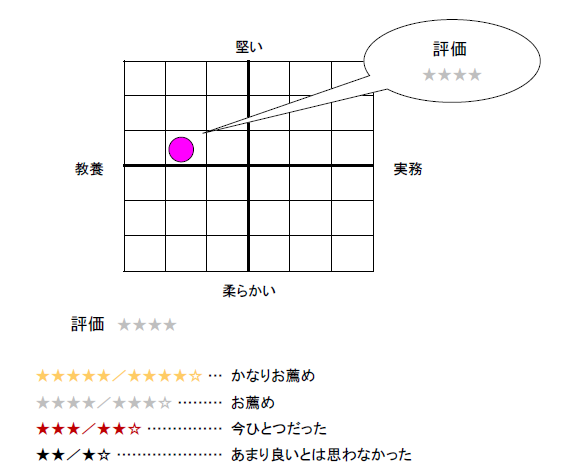

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2021年11月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー