著者の前著『新しい労働社会―雇用システムの再構築へ』(2009年/岩波新書)で提起された「ジョブ型」という言葉は、今や世に広く使われるようになりました。しかしながら著者は、極めていい加減な「ジョブ型」論がはびこっているとして、本書では、改めて「ジョブ型」「メンバーシップ型」とは何かを解説するとともに、日本の雇用システムの問題点を浮かび上がらせています。

序章で、世に氾濫するおかしなジョブ型論を取り上げ、とりわけ、ジョブ型を成果主義と結び付ける考え方の誤りを指摘しています。第1章では、ジョブ型とメンバーシップ型の「基礎の基礎」を解説し、第2章から第6章にかけて、採用と退職、賃金、労働時間、非正規雇用、集団的労使関係という領域ごとに、メンバーシップ型の矛盾がどのように現れているかを分析し、解決の方向性を探っています。

特に印象に残ったのは、第2章の「採用」のところで、日本型雇用システムにおいて採用差別という概念が成立しにくいのは、それだけメンバーシップ型では採用の自由度が高いためであり、それをジョブ型の採用にすると日本型の採用の自由を捨てることになるが、ジョブ型をもてはやしている人の中に、その覚悟がある人がいるようには思えないとしている点でした。

また、第3章の「賃金」では、1990年代から2000年代にかけてブームになったものの失敗に終わった成果主義をもう一度、今度は、成果を測定するジョブを明確化することで再チャレンジしようとしているのが2020年以来の日本版ジョブ型ブームではないかと指摘。その目的は成果主義によって中高年の不当な高給を是正することにあり、本来のジョブ型を実践する気は毛頭ないのだとしているのもナルホドと思わされました。

さらに著者は、同一労働同一賃金の策定過程の裏側を探り、日本版同一労働同一賃金を"虚構"であると言い切っています。労働法学者の水町勇一郎東大教授が、安倍政権の政策に携わる中で、同一労働同一賃金は日本でも可能だとしたその真意は、正社員の職能給をすべて職務給に入れ替えるのではなく(それはかなり困難)、せめて非正規労働者の(職務給的)賃金を正社員の職能給に統一しようとしたのではないかとしています(確かに「同一労働同一賃金ガイドライン」は能力給、成果給、年功給のケースを記しているが、職務給については触れていない)。

しかし、結局は、ガイドライン策定の過程で、基本給の項の最後に、雇用形態によって賃金制度が異なることを前提とした「注」が付け加えられることになり、実はこの「注」の部分こそが、圧倒的多数の企業に関わりがあるとしています。この点については、学習院大学の今野浩一郎名誉教授も、『同一労働同一賃金を活かす人事管理』(2012年/日本経済新聞出版)の中で、ガイドラインの中で最も重要なのはこの「注」であり、先にこれをもってくるべきだとしていました。

今野教授は「ジョブ型雇用の亡霊」がまた現れたといった表現をしていましたが、本書はどちらかというと「ジョブ型」を正しく読者に理解してもらうことに注力しているように思いました。「ジョブ型」というものに対して人事の現場にいる人が何となく抱いている疑念を整理し、すっきりさせてくれる本であり、人事パーソンにお薦めします。

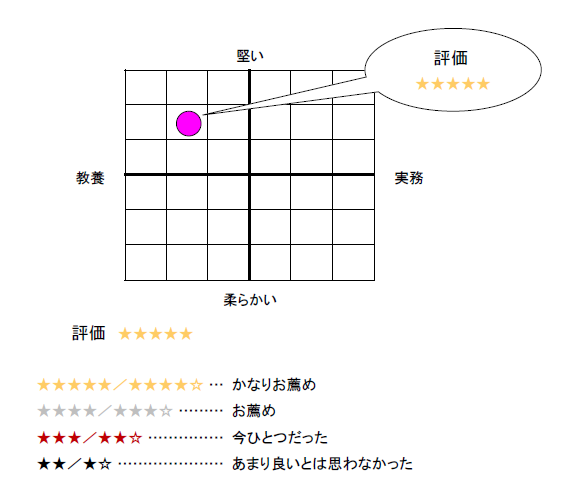

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2021年10月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー