本書は、3人の歴史学者が、日本史を古代・中世・戦国・近世の4章にわたって「人事」の面から振り返り、①歴史上重要な意味を持つ人事はどのように決まったか、②古人は人事をどう考え行動したか、③日本史に貫通する日本的人事の論理はあるか、の三つの観点から追究したものです。

古代編ではまず、聖徳太子を抜てき人事の本邦第一号であったとし、その背景には、推古天皇の実力主義の人事があったとしています。冠位十二階によって、わが国で初めて「人事権」と呼ぶべきものが成立したとし、服務規程としての憲法十七条の原型も、この時代に制定された可能性があるとしています。

人事が論功行賞の色合いを強めたのは大化の改新以降であり、クーデター実行に貢献した豪族らへの成功報酬的な役割を果たしたが、豪族たちを初めて本格的に「能力評価」で選別・再編したという点では、「人事」の日本史上、画期的な変革だったとしています。

律令制が整備される中で、「官僚」の勤務評定(考課)や昇進はどのように行われたかも紹介されていて、考課要素である「功過行能」の「功過」は職務遂行状況であり、「行能」は行状と技能のことで、今でいう人事考課の3要素(成績・情意・能力)または2要素(業績評価・行動評価/コンピテンシー評価)と似ていると思いました。

外交使節・遣唐使の選抜の決め手は、能力よりも「和やかに話し合える」性格が決め手だったとのことで、これも今の時代の採用面接に通じるところがあります。894年に第20次遣唐使を拝命した菅原道真が、その無益を主張して白紙に戻したのを思い出しました。学者から大臣になった菅原道真の失脚の原因は、他の「学閥」からの嫉妬や攻撃だったのではないかとしています。

中世編では、平清盛のバランス感覚と先見性(共に今でもリーダーの要件か)、源頼朝の人心掌握の巧みさ(部下一人ひとりに「お前だけが頼りだ」とささやいていたそうだ)が取り上げられていて、それに比べ、頼朝に無断で朝廷から官位を授かった源義経は、組織の一員としての自覚が欠け、個人プレーの人だったとしています。

下って近世・江戸時代では、徳川吉宗は、「足高制」という「役職手当」を創設して人事を活性化したとのこと、田沼意次の失脚後に老中となった松平定信は、賄賂やコネでなく人柄や能力を重視したが、時代劇の鬼平こと火付盗賊改・長谷川平蔵については、能力は認めていたが「山師」的人物と見なして評価しておらず、平蔵は結局それ以上の出世はできなかったとのことです(上司とそりが合わなくてはどうしようもない、というのも今も同じか)。

武家政権の担い手らは、朝廷から授かる官位と幕府内の役職を持っていた(徳川家康ならば「征夷大将軍」と「将軍」)というのが、今の会社組織の等級と役職という二重身分と似ているとしています。最初に位があって、それに役職がつくため、ある等級に達しないと、ある役職にもつけないというのは、まさに律令制における「官位相当制」であり、人事考課もそうですが、いろいろな意味で、日本的人事のルーツは律令制の時代にあるのだと思いました。

日本的人事の歴史的ルーツを探る――と大上段に構える必要もないのかもしれませんが、読んでみると現代に通じるところが多くあり、面白かったです。たまにこうした本を読んでみるのもいいのではないでしょうか。

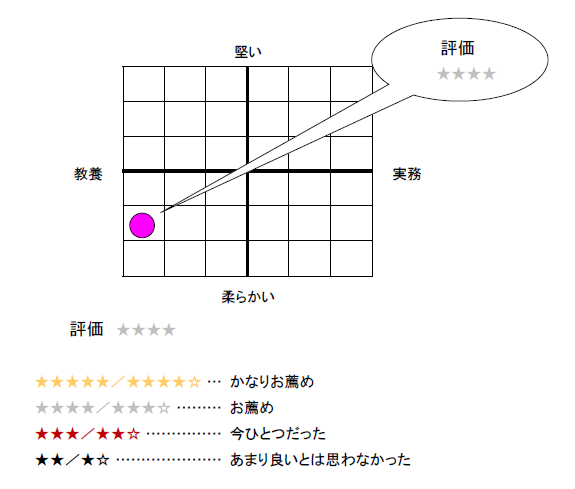

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2021年9月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー