本書では、リフレクションとは、自分の内面を客観的、批判的に振り返る行為であり、「内省」という言葉が最も近いとしています。そのスキルを応用していくことで、自分自身だけでなく、他者への理解を深めて成長を促進したり、組織をまとめるリーダーシップを育んだりすることができるとしています。本書は、そうしたリフレクションスキルを身に付けるための基本メソッドを紹介したものです。

第1章では、リフレクションの質を高めるメタ認知のフレームワーク「認知の4点セット」(意見・経験・感情・価値観)と、リフレクションの基本となる五つのメソッド(自分を知る・ビジョンを形成する・経験から学ぶ・多様な世界から学ぶ・アンラーン(unlearn)する)を紹介しています。この章は、本書の"読みどころ"になるかと思います。

第2章では、メンバーの主体性を引き出すチーム型リーダーになるには、リフレクション(認知の4点セット)をどう活用すればよいかを説いています。ぶれない軸をつくるリフレクション、自分自身のモチベーションを高めるリフレクション、感情を上手に扱うリフレクション、思考の柔軟性を高めるリフレクション、対話力・傾聴力を高めるリフレクションなどを紹介しています。

第3章では、自部下育成にリフレクションを活用する方法を紹介しています。ここでは、先述の五つのメソッドを自分だけでなく他者にも応用することを説くとともに、自分の頭で考える力を育むにはどうすればいいか、信頼関係を構築するにはどうすればよいか、相手の強みを引き出したり成長を支援するにはどうすればよいか、などを解説しています。

第4章では、チームの他者とどのように協働(コラボレーション)するかを説いています。ここでは、組織のパーパス(目的)・ビジョン(ありたい姿)・バリュー(組織文化)の定義にも認知の4点セットを活用することを推奨するとともに、ビジョンを浸透させるにはどうすればよいか、多様性を価値に変えるにはどうすればよいか、などについても認知の4点セットから解説しています。そして最後に、ピーター・センゲが提唱した「学習する組織」を作るための五つの規律(ディシプリン)を紹介しています。

リーダーにはリフレクション(内省)が不可欠であるとはよく言われるものの、そのことを掘り下げて一冊にまとめた本は少なく、その点で、リフレクションにフォーカスした本書は読む価値があると思います。リフレクションのメソッドを自分だけでなく他者にも応用することを説いているのも、ユニークです。

最新のリーダーシップや組織開発に関する理論も随所で紹介されています。マインドフルネス、レジリエンス、グロースマインド、ウェルビーイングなどに触れつつ、ティール組織やホラクラシーといった言葉も出てきます。

ただし、読み終わってやや漠たる印象が残るのは、本書におけるリフレクション・メソッドのスタートは、結局は自身の認知の在り方ということになるためではないかとも思いました。本書を読んで〈気づき〉を得られるのは、それはそれでいいのですが、それがイコール実践というようにはすぐにはならないのではないかという感想も抱きました。

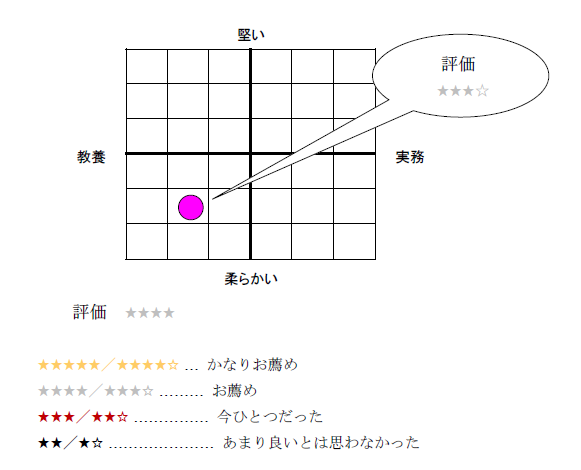

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2021年5月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー