経営思想界の泰斗が、自らのブログ記事の中からマネジャーにとって特に有意義だと思えるものを42本選んだものです。マネジャーが寝る前にベッドで読めるような内容を意図し、01から42までのストーリーがマネジメントや組織など七つのカテゴリー(章)に分類されています。

第1章「マネジメントの話」では、02で、ピーター・ドラッカーの「マネジャーはオーケストラの指揮者のようなものである」という見方が本当に正しいのかを批判的に考察しています。また、03では、よく言われるリーダーとマネジャーの違いについて疑念を呈し、「リーダーシップをマネジメントから切り離して考えるのはもうやめよう」としています。このように、従来の経営思想家と一線を画しているのが特徴です。

第2章「組織の話」では、10で、素晴らしい組織では、リーダーシップ以上に、強力なコミュニティシップの精神が浸透しているとしています。12では、ハーバード・ビジネス・スクールのジョン・コッターが提唱した企業変革モデル(8段階の変革プロセスモデル)に対し、それはCEOで始まりCEOで終わっているが、1人のリーダーがいて、あとはすべてフォロワーにすぎないという考え方はいかがなものかとしています。

第3章「分析の話」では、18で、ハーバード・ビジネス・スクールのロバート・キャプランらが、「数値で計測できないものはマネジメントできない」というのは"よく知られている格言"であるとしているのに対し、実際には文化やリーダーシップは数値で計測できるものではなく、この"格言"は馬鹿げた内容だと斬り捨てています。22では、マネジャーの仕事の質は、数値で評価するのではなく、頭を使って判断すべきであるとしています。

第4章「マネジャー育成の話」の25では、ケーススタディは実際の経験とは別物であることを心得るべきであるとし、27で「MBA」での授業の在り方を批判するとともに、自分たちが開発した新しい教育プログラムのポイントを挙げ、その実際の進め方の特徴を紹介しています。

第5章「文脈の話」では、後継人材の探し方や、グローバル人材であるより広い視野を持った人材であることの重要性を説き、第6章「責任の話」では、ダウンサイジングの問題点やこれからのCSRの在り方について述べています。

最終の第7章「未来の話」では、38で、誰もが発揮できる平凡な創造性こそが非凡な力を生むとし、40で、「もっと多く」より「もっとよく」を目指すべきであると、41で、ベストよりグッドを目指ざせと説いています。

MBA教育の在り方などに対する批判を通して、既成概念にとらわれない新たなマネジメントの視座を与えてくれる本です。著者は、MBAでは、マネジメントの「アート」も「クラフト」(技)も教えられないので、「サイエンス」に頼り、分析やテクニックばかり教えているとしています。

著者の言う「アート」や「クラフト」とは何かを知るには、同著者の『エッセンシャル版 ミンツバーグ マネジャー論』(2014年/日経BP社)が参考になります。さらに言えば、『マネジャーの実像』(2011年/日経BP社)に読み進むことで、ミンツバーグの経営思想へのより深い理解につながると思います。

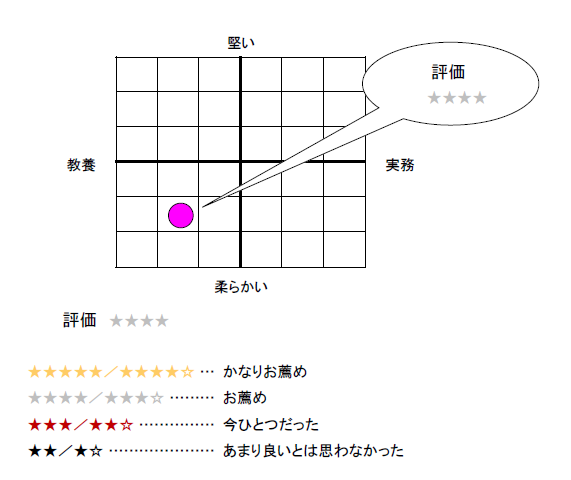

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2021年4月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー