ヘイグループを一部前身とするコンサルティング会社に属する著者らによる本書は、「ジョブ型」人事制度について書かれた初めての専門書であるとのことです。ジョブ型人事制度とは、人事制度を構成する等級制度・評価制度・報酬制度が「ジョブサイズ(職務価値)」を核として構成される仕組みで、その起点となる職務評価の手法はヘイグループが開発したものです。

第1章では、ジョブ型人事制度はここ数年、第3次ブームを迎えているとしています(第1次ブームは2000年前後の成果主義ブーム、第2次ブームは2010~2015年のグローバル人事ブーム)。ジョブ型人事制度が求められる背景として、変化の激しい事業環境への対応、同一労働同一賃金の要請、高齢化社会の到来などを挙げています。

第2章では、日本企業でもジョブ型制度の普及が進んでいて、その狙いは、年功序列の打破、適所適材の実現、スペシャリスト人材の活用にあるとしています。また、非管理職にも広がりつつあるとしながらも、新卒一括採用・ゼネラリスト育成はジョブ型になじまないとしています。さらに、日本企業が簡単にジョブ型制度へ移行できない理由として、企業文化の問題、異動の柔軟性の阻害、運用負荷の増大の三つを挙げています。

第3章では、日本企業の労働慣行とジョブ型制度とのギャップを分析しています。ジョブ型制度での異動は類似した職種が原則であるとし、新卒一括採用・ゼネラリスト育成との兼ね合いを考察、日本企業に合った制度として、職能型から出発してジョブ型に移行していくハイブリッド型を提案しています。

第4章では、ジョブ型制度における等級制度について解説しています。その根幹は職務等級であり、職務評価の仕方やそれを踏まえた等級体系の構築、職務記述書の作成方法などについて解説しています。

以下、第5章と第6章でジョブ型制度における評価制度と報酬制度について、第7章と第8章で制度導入時の周知・コミュニケーションと運用体制・プロセスについてそれぞれ解説し、第9章でジョブ型制度の導入事例を紹介しています。最終章の第10章では、ジョブ型制度の導入には、メンバーシップ型雇用の発想を転換する必要があるとしています。

以上のとおり、ジョブ型制度とは、かねて議論されてきた職務等級制度を基本人事制度とするものであり、本書は、職務等級制度の「教科書」でもありました。その意味では、オーソドックスな内容ですが、特に目新しいものではないように思いました。

2000年前後に多くの企業が職能資格制度から職務等級制度への移行を図り、必ずしもうまくいかなかった結果として、両方を中和したような役割等級制度が主流になっていたという経緯があるかと思います。中には、役割給が総合決定給化して、賃金制度が年功的な運用になっているケースもあるかと思われます。そうした状況を打開する上で本書は参考になるかもしれません。ただし、「メンバーシップ型雇用の発想を転換する」ということにまでなると、制度だけ入れればいいというものではなく、まだまだ多くの議論の余地があるようにも思いました。

「ジョブ型」の意味ですが、「日本企業でもジョブ型制度の普及が進んでいる」という言い方をする際には「役割・職務等級制度」という捉え方をし、そのほかのところでは、「職務等級制度」という意味で使っているのが気になりました。

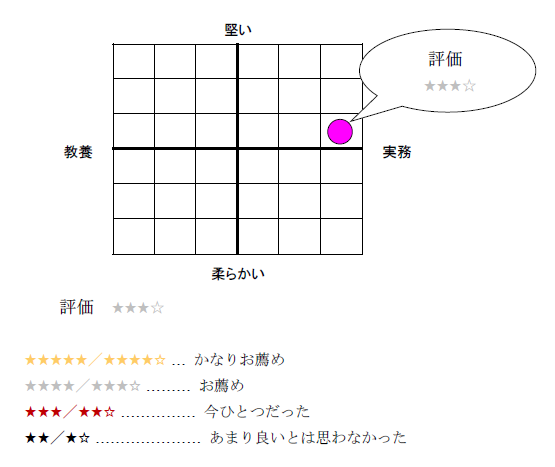

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2021年3月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー