本書によれば、長年、企業を悩ませているのが「働かないおじさん=成果を出せないミドル社員」問題であり、テレワークが進んだ昨今は、成果を出せる社員とそうでない社員に二極化しているとしています。政府の働き方改革実現会議で有識者議員を務めた著者は、働かないおじさんの本質は「"変化に対応できないこと"にある」とし、そこで本書では、ミドルシニア層を活用しながら、働き方改革や業務改善に成功している各種企業の事例を紹介することで、「ミドル活躍で伸びるすごい会社」の共通点を探ろうとしています。

ちなみに、本書で取り上げられている「おじさん」とは、実際的にはミドル世代を指しますが、必ずしも性別や年齢で特定はせず、アップデートしない人、変化に抵抗する人がそれに該当します。そして、「おじさん=変化を拒む人」を活性化することで、企業力は確実にアップするとしています。

第1章では、コロナ禍によって経営者や管理職、一般社員までもがテレワークを利用したことで、仕事における時間と場所の意識にパラダイムシフトが起きたとしています。

第2章では、働き方改革を拒むのは「おじさん」たちだが、抵抗勢力だからといって、彼らを取り残したまま働き方改革を進めても、生産性の高い組織にはならないとしています。また、働かないおじさんの六つのリスクとして、イノベーションの停滞や生産性の低下、若手のモチベーション低下などを挙げるとともに、おじさん(ミドルシニア)が変わるにはどうすればいいか、ワーケーションの推奨など五つの提案をしています。

第3章では、「ミドル人材活躍推進」の先進事例として、45歳以上のための学びと成長の場を設けた大和証券や、残業を3割削減し、残業代は給与に還元した三菱地所など5社の事例を紹介しています。

第4章は、企業で「おじさん改革」に取り組む担当者の公開座談会になっていて、現場の実態と本音を知る上で参考になるかと思います。

第5章では、おじさんたちを新たな人材として採用し、ベテランならではの経験や能力を組織として積極的に活用している企業例やプログラム例として、森下仁丹の「第四新卒」採用などを紹介しています。

第6章では、こらからの時代に求められる「ミドル人材」像を探り、「マネジメントができるミドル」を育成するための研修事例を紹介しています。

以上、見てきたとおり、事例部分が本書の核となっていますが、これら先進事例における制度的なアプローチは多岐多様であり、その中で共通項を見いだすというよりも、自社で制度設計する際のヒントになるものがあれば参考にするということになるのではないでしょうか。

むしろ根底で共通するのは、「働かないおじさんたち」を排除するのではなく、多様な人材が一体となって価値を生む「インクルージョン」を重視する考え方であり、こうした課題に組織的に取り組んでいる企業が既に幾つもあるという点が、本書の最も啓発される要素であったように思います。

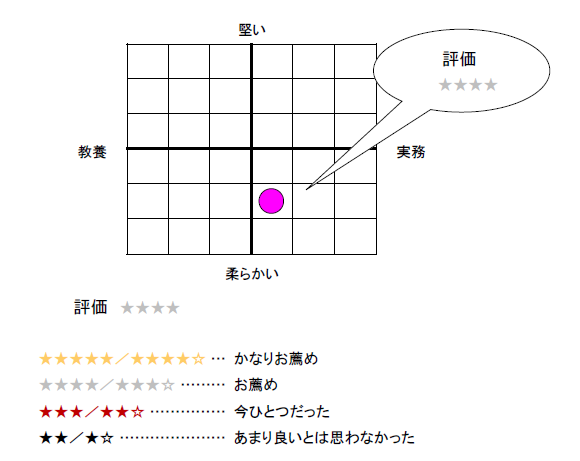

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2021年3月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー