本書は、最近注目を集めている「心理的安全性」という概念の提唱者である著者が、フォルクスワーゲン、ピクサー、福島原発などさまざまな事例を分析し、対人関係の不安がいかに組織を蝕むか、それを乗り越えた組織の在り方とは何かを語った本です。

3部構成の第1部「心理的安全性のパワー」(第1~2章)では、心理的安全性とは何か、心理的安全性がなぜ重要なのかを説明し、さらに、なぜ多くの組織で心理的安全性が当たり前になっていないのかを考察しています。

第1章では、医療事故につながりかねなかった病院での事例から、対人関係の不安のために職場で従業員が本心を言わないことがパターン化すると、仕事の質に深刻な影響を及ぼしかねないとしています。心理的安全性とは、率直に発言することによる対人関係リスクを、人々が安心して取れる環境のことであるとしています。

第2章では、心理的安全性に関する学術研究から分かったことして、21世紀において、不安を当たり前にして生き残れる組織はなく、「フィアレスな組織」は従業員にとってより良い場であるだけでなく、学習、エンゲージメント、パフォーマンスに素晴らしい効果をもたらすことが明らかになったとしています。

第2部「職場の心理的安全性」(第3~6章)では、事例を基に、心理的安全性が業績と人々の安全にどのように影響するかを述べています。

第3章では、心理的安全性が欠けていると、ビジネスにおいて重大な失敗を引き起こしてしまうことをフォルクスワーゲンなどの事例から、第4章では、率直に意見を言えないことや権威を過信することがもたらすリスクを、福島第一原発の事例などから、それぞれ検証しています。

第5章および第6章では、率直に考えを述べることができ、それを当たり前とする組織の事例を紹介しています。第5章では、ピクサーを例に、クリエイティブな仕事が業績を左右する中でのフィアレスな組織がもたらした効果を、第6章では、福島第二原発などを例に、思いやりのあるリーダーシップによって、従業員が求められる以上のことをすることを、それぞれ例示しています。

第3部「フィアレスな組織をつくる」(第7~8章)では、リーダーはどんなことをすればフィアレスな組織をつくりだせるかに焦点を当てています。

第7章では、心理的安全性は、相互に関連する三つの行動(土台をつくる。参加を求める、生産的に対応する)によって生み出さるとしています。第8章では、本書の事例に関する幾つかの最新情報を紹介するとともに、心理的安全性に関してのよくある質問について回答しています。

最後の質問の中に「職場が心理的に安全になると、時間がかかりすぎてしまうのではないか」というのがあり、これなどは最近どこかの組織委員会であったような話ですが、著者は、心理的安全性は効率性に役立つ可能性があり、時間の浪費ではなく節約になるとしています。また、透明性の問題にも触れています。

心理的安全性について書かれた本が既に何冊か出ていますが、先に大本である本書を読んで、そのエッセンスに触れておくことをお勧めします。

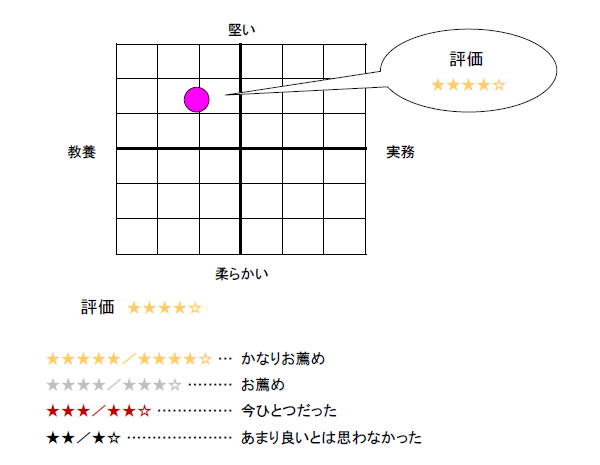

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2021年2月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー