本書では、部下・後輩という教える対象だけでなく、周囲のメンバーも巻き込み、「対話」を行いながら、成長できる環境を作り出していくことで、自ら考え、動くことができる「自立型人材」の育成を目指す「対話型OJT」というものを提唱し、そのための知識とスキルを解説しています。

第1章(Why)では、なぜ今「自立型人材」が求められるのか、自立型人材はどのように行動し、自立型人材を育てるために必要なことは何かを説明しています。本書では、「ミニ起業家」「副業・兼業者」を自立型人材の最たるものとしていますが、そうした自立型人材は一般に扱いにくいと思われています。それは、彼らによる「遠心力」が働く中で、職場・組織としての「求心力」も保つ必要があるためで、これからのリーダーには、自立型人材を育てるとともに、それらを取りまとめる力が求められるとしています。

第2章(Who)では、マンツーマン型のOJTには限界があるとし、一人で教えようとせず、複数で教える「ネットワーク型OJT」というものを提唱しています。その際に、同僚による「業務支援」、上司を含む職場メンバー全員による「内省支援」、上司が注力する「精神支援」、というように役割分担をすべきだとしています。

第3章(What)では、人は経験することで成長するものであるとし、部下・後輩に経験学習をどのように提供すべきかを説いています。また、人の成長を促すのは、「コンフォート・ゾーン(快適空間)」と「パニック・ゾーン(混乱空間)」との間にある「ストレッチ・ゾーン(挑戦空間)」での経験であるとし、「ストレッチ経験」をさせる場合は、上司・先輩側からの支援がとりわけ重要になるとしています。

第4章(How long)では、育成にどれぐらい時間がかかるかについて、適応までの「短期」、手ばなれまでの「中期」、一人前のパートナーになるまでの「長期」に分けて解説しています。

第5章~7章(How)では、第5章で「対話型OJT」の前提と実践の際の留意点を、第6章でリモート環境での効果的なコミュニケーションのノウハウやスキルを紹介しています。また第7章で、手離れを促す教え方として、ティーチングとコーチングの中間に位置する「スキャフォルディング(scaffolding 足場をかける)」という指導手法とその実践について解説しています。

最終章の第8章(Where)では、本書で紹介した「対話型OJT」をリモート環境で具体的に活用していく方法を、ケースを基に紹介しています。

リモート環境下の「会えない時代」において、主体的に動ける「自立型人材」を育てるにはどうすればよいかという命題の下に、「対話型OJT」というものが提唱されており、体系的にもよくまとまっていると思いました。

本書では数多くのフレームワークや考え方、実践の方法が示されていますが、それらをすべてそのまま現実に当てはめるというよりは、その中に含まれているエッセンスを自分なりに咀嚼した上で、現実の状況を踏まえつつ応用していくことが求められるのではないかと思います。

単に仕事を覚えさせるためだけのOJTではなく、「自立型人材」を育てるためのOJTという視点は、啓発的であったと思います。

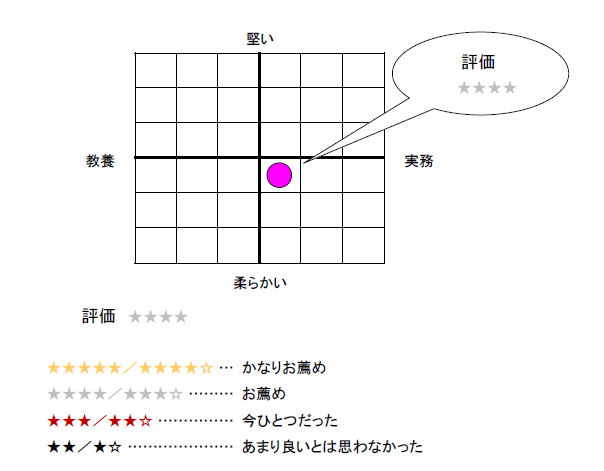

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2021年2月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー