本書は、現実的な実務に沿った人事マネジメント、人事制度設計としての「同一労働同一賃金」の具体的な進め方を解説したもので、導入に向けた知識から、職務(役割)評価、賃金制度、人事評価制度までを解説しています。

第1章では、同一労働同一賃金の本質を、行政マニュアルなどを基におさらいしています。その際に、いわゆる「同一労働同一賃金ガイドライン」(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)をやさしい言葉に翻訳しながら読み解き、そのポイントを押さえるとともに、現実対応として何が求められるかを解説しています。

第2章では、職務(役割)評価をどうすべきかについて、一般的な中堅・中小企業を念頭に、職務評価項目の洗い出しや評価段階の設定、点数化について解説するとともに、課業調査を行った上で進める職務評価の具体的な実施方法を、調査表のフォーマットと参考記入例を示して説明しています。

第3章では、賃金制度について述べています。まず、同一労働同一賃金において避けては通れない諸手当の問題に関する基礎知識を、ガイドラインや直近の判例に沿って解説し、次に、基本給制度をどうするか、さらに、賞与制度や退職金制度は今後どうあるべきか、具体的な設計方法を解説しています。

第4章では、人事評価制度について述べています。評価制度設計の進め方や評価区分の設定、成績・業績評価の設計、職務行動評価基準の見直しについて解説するとともに、多面評価や正社員への登用制度についても、評価シートや審査表の具体例を示して説明しています。

第5章では、事例から新しい展開を探るとして、パートタイマ―、定年後再雇用、契約社員の各ケースについてそれぞれ、人事制度の考え方、賃金制度、人事評価などを解説するとともに、制度の適用を受けたパートへのインタビューや、制度設計に携わった人事部長の談話などを紹介しています。

第6章は、Q&A集で、人事制度、職務評価、人事評価、賃金等処遇、退職金などについての一般的な疑問に答えるとともに、制度移行の進め方や在宅勤務についての助言もしています。最終第7章では、「同一労働同一賃金」に関連する最高裁判例を解説し、直近の判例を踏まえて、「同一労働同一賃金」を自社の経営にどう活かしていくべきかを説いています。

第3章で述べられている基本給制度や賞与制度、退職金制度については、今いる非正規社員にこれを適用しようとする場合、支給水準と原資の問題など、乗り越えなければならない課題はまだ多くあるように思われました。

とはいえ、タイトルに「同一労働同一賃金」と冠された本のほとんどは、それを法律面から解説したものであり、本書のように、その考え方に沿って実際の人事・賃金制度に落とし込んだ場合にはどうなるか、という視点で書かれたものは希少価値があるように思います。

実際のコンサルティング経験を基にした事例が豊富で、社内配布文書や評価シート・調査表などを惜しげもなく開示している点にも好感が持てました。難しいテーマでありながらも、平易であることを旨として書かれており、特に、中堅・中小企業の経営者・人事担当者にお薦めです。

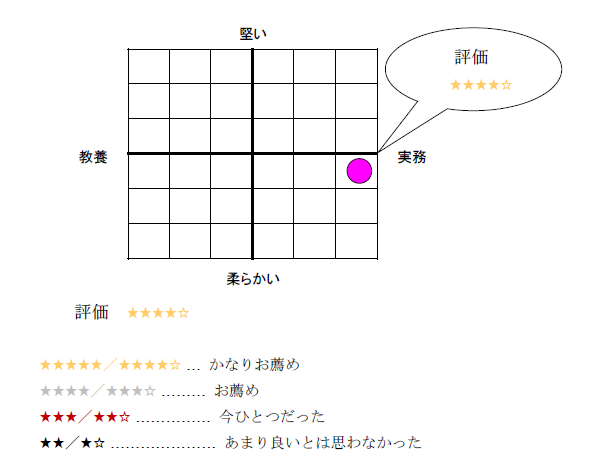

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2021年1月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー