自分の意見を言えない、強く注意すると会社を休む、言いづらいことはメールで伝えてくる、といった繊細な若手社員が増えているのはなぜか。そんな若者を良かれと思った指導でつぶす"残念な上司"にならないようにするにはどうすればよいか。本書は、かつて企業に勤め、現在は大学教員であり、職場でのコミュケーションやメンタルヘルス、若者意識に詳しい著者が、世代間のギャップを考察し、若手を伸ばすリーダーや職場の共通点を示したものです。

まず、著者は、いま繊細な若者が増えていることを指摘し、彼らがひ弱で繊細に見える理由として、①中高年には見えにくい「不安心理」、②多様性の時代に高まる「同調圧力」、③「doingからbeing」への人生に求めるものの変化、の三つがあるとしています。

第1章では、若者の「不安心理」の背景に、彼らが不透明かつ不安定な時代を生きてきたことがあるとしています。彼らは常に「Comfortable Zone(居心地のいい空間)」に身を置きたいという気持ちが強く、会社の規模や知名度、給料よりも、会社にそうした居心地のいい空間があるかどうかを重視するとしています。例えば、若手社員の定着率は、緩やかながらもお互いに支え合える「横の人間関係」の有無に左右されるとのことです。

第2章では、自分の意見を言わない、飲み会・社内イベントの幹事をやろうとしない、海外勤務や転勤を断る、といった最近の若者の言動の背景には、「doing(形のあるもの)からbeing(形のないもの)」への価値観の変化があり、外面よりも内面の充実を重視するようになっていると指摘しています。旧来の価値観を押し付ける上司は、若手を追い込む「同調圧力」として忌避される一方、できる上司は、自身の価値観を部下に「強要」しないとしています。

第3章では、最近ハラスメントを恐れて部下にダメ出しできない上司が増えているが、中高年の管理職が部下に言いにくいことを伝えるときは、「かりてきたねこ」に留意すべきであるとしています。「かりてきたねこ」とは、「か:感情的にならない」「り:理由をきちんと話す」「て:手短に済ませる」「き:キャラクターには触れない」「た:他人と比較しない」「ね:根に持たない」「こ:個別に伝える」の七つであるとのことです。

第4章では、できるリーダーとは、若手の力を引き出す共感のマネジメントができる人であり、若手の力を引き出す近道は、「傾聴」であるとしています。"残念な上司"は「指示」したがるが、できるリーダーは「質問」をするとのことです。最後に「繊細な若手社員の力を引き出す6か条を紹介しています。

例えば、6か条の最後の「責任を口にしない」。「おまえたちのやりたいようにやってみろ。責任は俺が取るから心配するな」と啖呵を切っても、今の若手社員には響かず、彼らは「自分に酔っている」「耳あたりのいい台詞だけど、こっちにプレッシャーをかけている」と見透かしていると。責任を強調して部下を追い込むのではなく、同じ目的に向かっていく仲間として力を合わせていくことを伝え、それを共有していくことが求められているとのことです。

啓発的であると同時に、実践的な内容だったように思います。多様性の時代、働く部下のワーク・ライフ・バランスを理解し、彼らと価値観が共有でき、良いコミュニケーションが取れることが、これからの上司に求められる資質であるとの思いを抱かされました。会社としても、そうしたことを後押しする社内環境の整備を考えるべきで、ただ、若い社員に愛社精神を持ってほしいと思っているだけでは何も変わらないのだと思います。

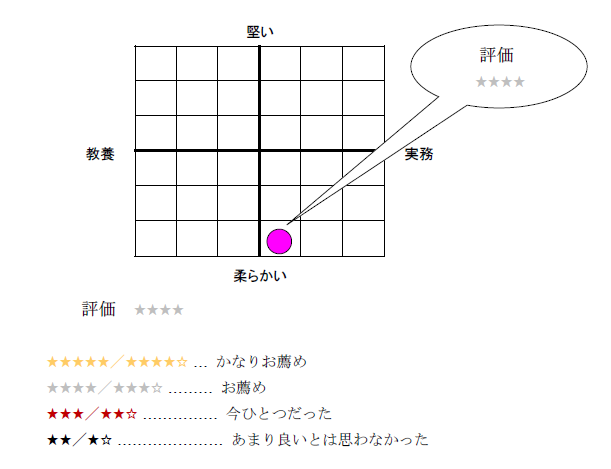

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2020年10月にご紹介したものです

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー