堀江真弘

堀江真弘ほりえ まさひろ

Resily株式会社 代表取締役

1. 前回のおさらい

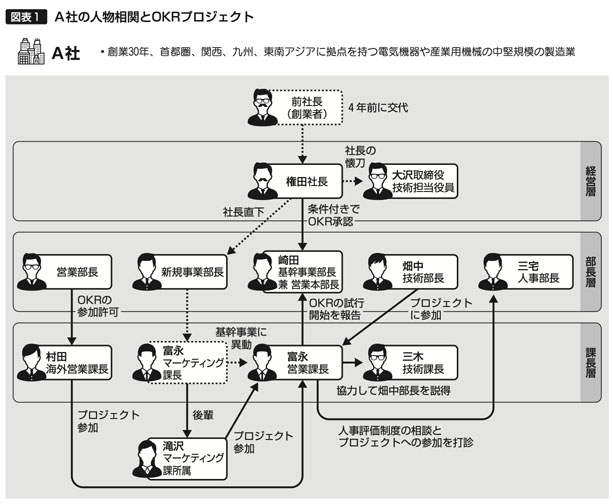

電気機器を基幹事業とするA社は、創業30年を迎えた中堅の製造業だ。首都圏、関西、九州、東南アジアに拠点を持ち、基幹事業の電気機器のほか産業用機械の製造を行っている。しかし、過去の成功体験にとらわれ、保守的な風土が定着しており、売り上げの80%超を占める基幹事業の衰退を危惧する声が聞かれ始めていた。そのような中、社長になる前、技術担当役員だった権田は、「技術と企画で世の中は変わる」をモットーに、組織に風穴を開けるために新規事業に注力し、孤軍奮闘してきたものの、尖(とが)った企画は上申過程でことごとく角がそぎ落とされ、新鮮さに欠けるといった繰り返しで、組織を変革するまでには至らなかった。

権田と同様に、忸怩(じくじ)たる思いを持つ課長の富永は、マーケティング部から基幹事業の営業部へと配属となって間もなく、やり場のない思いを社長の権田に進言する機会を得た。これを機にOKRを試行する特命を受けた富永は、プロジェクトチームを編成し、マレーシア向けの自動車機械部品XY技術で試行することにした。OKRのドラフトを設定し、チェックインやウィンセッションといった継続的パフォーマンス管理を意図したCFR(Conversation:対話、Feedback:フィードバック、Recognition:承認)に基づくコミュニケーション設計を取り入れ、運用を開始した[図表1]。

2. OKRの運用における学習と改善

富永たちがOKRの試行プロジェクトを開始して1カ月がたとうとしていた。自動車機械部品XY技術の可能性を産業用ドローン技術へ転用できるのではないかと、営業・マーケティングチームのOKRが進行していた。また、技術チームでもドローン転用に向けた小型軽量化の試行錯誤が続いていた。プロジェクトチーム全体としてもCFRの運用により、進捗(しんちょく)やタスクを確認するチェックインミーティング、1週間の成果をたたえ合うウィンセッションを通じて、目標達成に近づく感覚と成果を共有していた。

富永はOKRの運用に参加する一メンバーとして、褒めることやねぎらうことに照れが残るものの、ウィンセッションの場で、1週間ごとにどのような前進があったのかを意識しながら、相互に情報を共有する業務プロセスの変化に慣れてきたところだ。また、目標達成への自信を深めることを目的としたコンフィデンスアップミーティングでは、課題や懸念を個人で抱え込まず、“チームごと” として課題に対峙(たいじ)し、チーム一丸で最短での解決を目指す雰囲気にOKR試行の手応えを感じていた。

会議の目的や論点が明確であるため、会議時間は当初の60分から40分に短縮され、さらに「ハドル」という所要時間10分程度の共有ミーティングで用件を済ませるという新たな取り組みもスタートした。

そして、試行期間も半ばに来て、チームはOKRの中間チェックインを迎える。中間チェックインでは、これまでのOKRの振り返りを通じて、OKR自体の修正やリソース配分、健全性のチェック等を実施する。健全性は、OKRの達成に向けて自分たちが失ってはいけないものを確認する。具体的には、法令や規則に違反するもの、特定のメンバーに負荷が集中し、健康を害していないかといったものが挙げられる。

「お邪魔させてもらうよ」

社長の権田が顔を見せた。メンバーにはサプライズだったが、実は、富永が参加を打診したものだった。

富永がファシリテーターとして会議の概要を伝える。

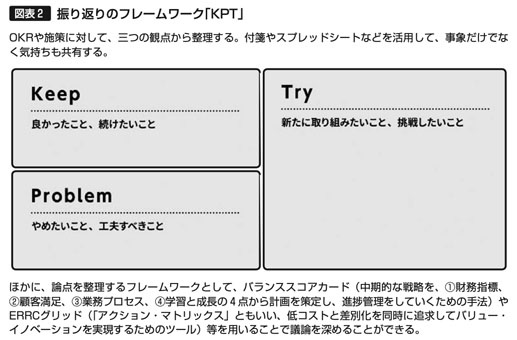

「3カ月のOKRの半分、1.5カ月が経過しました。今日は仮説によって設定したOKRの調整の必要があるか、各OKRの進捗や明らかになったことに基づいて議論します。大まかな状況報告は週次で確認しているから、早速OKRの議論を進めましょう。OKRごとにKPTという手法を利用して整理しようと思います」

富永の説明の後、チームごとにOKRについてKPTを用いて議論を進めた[図表2]。

その様子を見ていた権田と人事部長の三宅は良い意味での違和感を覚えた。従来の会議では、議論のための報告が延々と続く。そして、会議によっては報告の後に休憩を挟み、特定の参加者のみが発言していた。だがOKRでは、継続的にパフォーマンス状況を共有していたプロジェクトチームのメンバーは「何がうまくいっていて、何がうまくいっていないか」の質問に答え続けてきた。だからこそ、議論は要点に絞って展開していった。

富永が権田を参加させた理由は、OKRは責任者が選定されていることが重要だからだ。参加者はチームとしてOKR達成にコミットするが、必ずObjectiveおよびKey Resultsごとに責任者がアサインされ、曖昧(あいまい)さを排除している。OKRの特徴は、上位階層の責任者が下位階層のOKR責任者を兼務できることだ。指揮命令系統のような役職などの組織ヒエラルキーではなく、OKR達成に最適な人材の配置を実現する。極端な例だが、決裁権限がないからOKR達成に向けた投資や契約判断ができないのであれば、その権限を有する人物をOKRのコントリビューター(関係者、チームメンバー)に加えることも可能だ。知識と経験、権限も持っているが、執行役員という立場だから実行チームのメンバーにはなれないといったルールは存在しない。大切なのは、OKRを達成することなのだ。そして、役員やマネージャーは、最もレバレッジ(てこの原理)が効く自身の業務や行動は何かを考え続けることで、組織や個人のアウトプットの最大化に努め、組織を活性化させる。つまり、コーチやメンターとなって戦略を描き、言葉よりも行動、そして、データを重視した役割を果たす。組織全体のOKRの責任は経営上層部にあるからこそ、個人として成果創出に向けた業務遂行に全力を尽くさなければいけない。それゆえにOKRは年功序列を成果主義に置き換えていくツールにもなり得る。

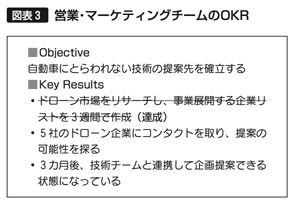

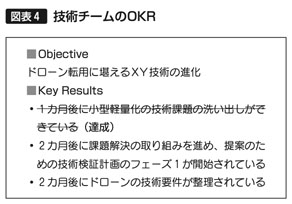

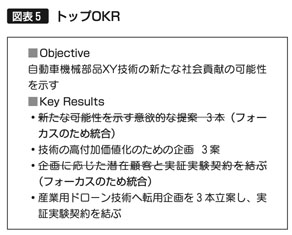

営業・マーケティングチームのOKR[図表3]は、達成したKey Results(重要な成果。以下、KR)以外は変更なく推進することが決まり、技術チームも同じく、「1カ月後に小型軽量化の技術課題の洗い出しができている」というKRの達成を確認し、ほか二つのKRを推進することになった[図表4]。そして、トップOKR[図表5]は進捗内容に鑑み、「新たな可能性を示す意欲的な提案3本」「企画に応じた潜在顧客と実証実験契約を結ぶ」というKRを統合して、「産業用ドローン技術へ転用企画を3本立案し、実証実験契約を結ぶ」と一本化して、より具体的な内容に発展させることとした。

「権田さん、崎田さん、この方針でよろしいでしょうか」

ドローンという突破口を見いだしたマーケティングの滝沢が、自信に満ちた表情で伺いを立てた。

議論が進む中、崎田は終始様子をうかがうのみだったが、権田が満足そうな表情で承認する様子を見て、「よし、その線で進めてみてくれ」と方針が決まり、中間チェックインが終了した。

それから残りのOKR期間が経過し、最初の3カ月を終えた。振り返りと、次の3カ月の方針を確認したミーティングの後、富永は人事部長の三宅、海外営業課長の村田と休憩所で無糖コーヒーを飲みながら議論を継続していた。

「もっと崎田さんが入って来てくれないとダメだな。OKRを理解していたら、あの感じはないだろう」

村田が溜(た)め込んでいた思いを吐き出した。

「三宅さんの意見も聞きたいところですが、プロジェクトに特化したOKRの場合、崎田さんとしては動きにくいだろうな。まして社長の権田さんがいるとなると…」と富永がフォローした。

富永はプロジェクトに特化してOKRを試行する際に影響範囲が限定される課題に気付いていた。村田の発言は、OKRを理解し始めたことのシグナルだ。効果を発揮するには、ある程度の範囲に適用し、状態変化を促していく。OKRが組織の共通言語となることで、OKRを達成するための組織のあるべき姿を各自がある程度の共通基準でイメージできるようになる。

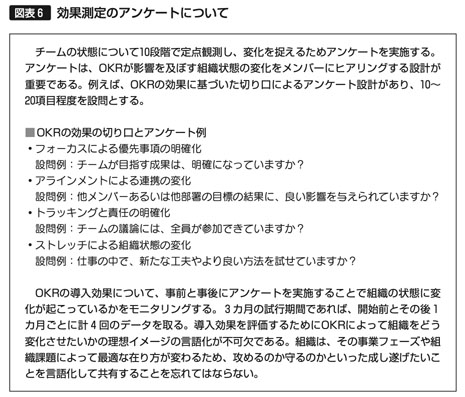

「三宅さん、OKRのセミナーで効果測定に関する評価方法としてアンケートの提案がありました。具体的な内容を相談してみます」

富永は早速、効果測定の評価方法の確認に動いた[図表6]。そして、三宅は全社への展開を見据えた導入を模索し始めていた。組織のデザインや評価制度など、人事部門として積極的に提案していくことがOKR導入の成否に大きく影響し、それができるのもまた人事部門だからだ。

3. OKRの適用範囲の拡大と組織文化による統治

半年が経過し、OKRの試行プロジェクトの役員報告が行われた。

「以上が、プロジェクトの概要です。整理しますと、成果としては、当社と取引実績のあるエンパイア技研が資本参加している台湾に本社を置く産業用ドローンメーカーGo Round社と実証実験を開始します。エンパイア技研から取締役として参画している木本さんからも、『測量、農業、災害など産業用ドローンのニーズは広がりを見せており、開発競争も激しくなることが想定される中、当社の技術協力は心強い』との期待をいただいています。総括として報告書のPDF、5ページ目に整理していますが、OKRを実施してコミュニケーションの活性化が図られ、チーム間の連携が取れたことで、業務プロセスが改善されました。メンバーの意識の変化については、次ページにアンケートによる変化の推移を記しています。20~30%のポジティブな変化が起きたことが分かります。結論として、OKRの適用範囲を広げ、さらに効果を見定めるには十分価値があると考えます」

富永に続き、人事部長の三宅が、OKRの適用範囲拡大について、来期の人事施策の観点を交えて進言した。

「皆さん、ご承知のとおり、来年度より働き方改革の一環として、リモートワークが推奨されます。かねてより意見が分かれていましたコミュニケーションや管理職によるマネジメント負荷の課題について、OKRのプロジェクトにメンバーとして参加した者として、OKRが一助になると考えます。OKRは設定と運用をStop & Goで繰り返します。OKRの設定と月次の振り返りなどのタイミングで集中して協議し、その後メンバーは各自の役割を果たします。その明確な業務遂行のルールがリモートワークでは、チームと個の業務のメリハリを付けることになります。また、マネジメントについては、文化や共通する価値観による組織統治を推進することで負荷を軽減します。文化はルールではなく、共有された価値観であり規律です。ルールでは遵守と反則の判断がつきますが、『やるべきこと』は分かりません。リモートワークは、ルールの議論に偏る傾向がありますが、マネジメント負荷を懸念する根底には、ちゃんと仕事をしてくれるのかとの不信があるかと思います。OKRが推進する文化の特徴は透明性です。

透明性を測定する観点の例として、情報の流れがあります。例えば、アクセス性の観点では給与情報以外のすべての情報に社員がアクセスできるか、あるいはタテ割りの弊害となるたこつぼ化や上意下達になり過ぎていないかを見るため、上司を越えて役員に情報を伝えるなどボトムアップの情報交換が気兼ねなくできるかなどがあります。透明性を持ち、風通しが良く、自由闊達(かったつ)に情報やアイデアが共有できる、そのような組織づくりを目指したいと考えています。管理職が過度に介入すれば管理職の負荷が高まる上に、部下はいつまでも自立せずに上司に指示を仰ぎ続けます。それは、責任者が自分ではなく、上司だからです。管理職は番人ではなく、支援者として組織のパフォーマンスを高めるため、業務遂行の方法は個人の責任と判断に委ねるべきと考えます。“助けるも親切、助けぬも親切” です。

さらに、人事評価制度についても貢献が重視されるのであれば、聖域をなくし、報酬制度への議論も進めるべきです。働き方の変化、何に期待してどの程度の対価を支払うか、画一的な制度を見直すタイミングにあると考えます。例えば、納得度やエンゲージメントが高まるならば、部門ごとに制度が異なってもよいはずです。

今回のOKRによって、どのような組織を目指したいか。難易度の高い目標達成に取り組み、試行錯誤を繰り返して70%を達成する者、ルーティン業務を100%達成する者、同じ課長だから同程度の給与となる画一の等級制度は見直すタイミングを迎えているのではないでしょうか。期待する貢献に対し、より高い賃金で報いることで、それが奨励されるという強力なメッセージとなります。

また、社会情勢の変化として、副業・兼業や同一労働同一賃金、ジョブ型雇用などの議論に加え、市場価値を重視する賃金制度などの事例も出てきており、従来の長期視点の採用から人材育成、貢献を期待することが難しくなってくると予想されます。

当社の人事評価制度は2005年に骨格が整えられました。OKRは未来志向のフレームワークです。皆さんはこれからの10年を見据えて、どのような組織をイメージされていますか? 私は人事という立場から、当社に期待して入社を希望してくれる学生や採用希望者と面談をしていますが、現状が変わらなかった場合の将来を危惧しています」

三宅の発言の区切りを待ち、崎田が口を開いた。

「三宅さん、若干、OKRから話が逸(そ)れているようです。確かにOKRは良さそうとの報告のようですが、冷静に考えると、むしろ組織が混乱するのではないでしょうか? 高い目標に臨むことは結構ですが、着実に会社を成長させるという考えもありますよね。高い目標にはリスクが伴うでしょう。リスクを取らず、着実に重点施策を実行する――そうやって当社はリーマンショックや東日本大震災を乗り越えてきたんだ。上司に言われたこともできない部下に対して、より自由度を高める働き方を認めるというのは賛成しかねますね。できないから、相談に乗って指示を与えているんです。経営企画が事業計画を整え、組織が着実にそれを実行する、それが堅実な経営というものでしょう。不透明な事業環境だからこそ、リスクを抑え、目標数値を確実に達成していく方法でよいのではないんですか? 人事評価にしても、評価をする側として現在と過去の功績を踏まえてバランスを見て調整しているわけだから、いわゆる総意になっているんでしょう。やはり、混乱を招くと分かり切っていることをこの状況下で行う必要があるのか疑問ですね」

崎田もまた基幹事業の事業部長という立場で、OKRを評価していた。事業の探索と深耕のどちらに軸足を置くか、創業30年の組織としてそれぞれの哲学に基づく考えの違いが如実に表れた。このような侃々諤々(かんかんがくがく)の議論の末、最終的に社長の権田に一任されることとなった。

4. イノベーションとOKRツールの導入

「大沢、お前はどう思う」

役員報告の翌日、権田は、苦楽を共にし、さまざまな新規企画を実現してきた技術担当役員の大沢取締役に意見を求めた。

社長室のソファに座り、大沢は穏やかな口調で話し始めた。

「俺たちも自由にやらせてもらえたから、今があると思っている。技術検証を外部に委託し、自分たちと並行して検証作業を進めることで精度とエビデンスの客観性を担保したいと提案したときのことを覚えているか?」

懐かしさを覚えて権田の表情が少し緩んだ。

「自分たちで証明してこそ売れる技術なんだと反感を食らったなぁ。当時は、しばらく技術部に行くときは気が重くてな」

大沢はコーヒーを一口飲み、続けた。

「反感があるというのは、答えが分からない、あるいはこれまでと違うってことだ。ただ、解釈はできている。全く新しいものは評価できない。理解するまで時間がかかるからな」

権田は大きく息を吐いてから、「そうだな。先輩たちに叱られるかもしれんが、このままではもっと叱られそうだ」と言いつつ、不退転の決意をしたのだった。

翌週、基幹事業および新規事業、海外営業部、人事部へのOKRの適用拡大が取締役会で承認され、一気に社内ではさまざまな噂(うわさ)や意見が飛び交うようになった。その頃、富永は取締役会の決定を前に、OKRのセミナーに参加したツールベンダーに相談を持ち掛けていた。適用人数が100人以上となるため可視化するツールが必要であることは考えていたが、多様なツールが存在することを知った。最終的に、OKRを階層構造で描画できること、CFRを想定したコミュニケーション支援機能が備わっていること、OKRの助言を受けられることなどを条件にツールの選定を行った。

OKR自体のコンセプトと仕組みはシンプルである。しかし、OKRを組織で活かすためには影響が広範囲に及ぶ。OKRを成功へと結び付けるために、透明性、挑戦性、俊敏性という組織文化による価値観の醸成が重要となる。戦略や重点施策というアライメントには厳密さだけではなく、「あそび」の部分も不可欠で、将来の価値探索のための種まきを許容することが大切なのだ。

ソニーの社員は、かつて終業後に社内設備を利用して自由にものづくりをしていた。それは社員がやりたかったからである。マネジメントの父と呼ばれた、ピーター・ドラッカーもまた「階層をなす組織の危険は、上司の言うことを部下がそのまま実行することだ」と警鐘を鳴らしている。不確実性が増し、さまざまなアイデアが急速にコモディティ化する時代だからこそ、このOKRを成し遂げたいという組織の中心ではなく、端から生まれた真に価値あるOKRを正当に評価できる組織であるかどうかは、文化に基づく価値観にかかっている。それが、やるべきときにやるべきことができるかということである。変化の激しさ故に、専門的知見は最前線に蓄積される。それをリアルタイムで確認することが、現在はITの活用によって実現できる。

富永は、OKRを推進するチームのリーダーとして組織の変革と向き合っていくことになる。覚悟を持って理想を追求し、最善を尽くし、積極的に正しいリスクを許容する組織を目指して――。