|

松岡佐知 まつおか さち 株式会社野村総合研究所 コンサルティング事業本部 コーポレートイノベーションコンサルティング部 上級コンサルタント 1995年京都大学法学部卒業。外資系コンサルティングファームを経て、2005年London School of Economics and Political Science修士課程修了(MSC in International Employment Relations and Human Resource Management)。LSEにてDavid Marsden教授より雇用システムの理論を学ぶ。同年、野村総合研究所入社。専門領域は、人材マネジメント改革、人事制度設計、雇用・労働政策に関する調査・提言、働き方改革、業務改革。人材と仕事の両面からの改革支援を行う。経済産業省をはじめとする中央官庁や政策系金融機関、民間企業をクライアントとする。 |

ポイント

❶コロナ禍による業務環境変化、経営環境変化を契機として注目を集める「ジョブ型」の日本企業への導入に当たっては、これが「『ジョブ型』雇用システム」の一部である「『ジョブ型』人事制度」を、「日本型・大企業型雇用システム」の中にある日本企業に導入するという、異なる雇用システム間を横断する試みであることに注意を要する

❷「雇用システム」とは、採用、育成、業務プロセス・職務設計、人材配置・業務アサイン、等級・評価・報酬を含む人事制度の設計と運用、これらを通じた人材の調達、リテンションとアウトフロー、これらすべてを運営する人事機能の在り方が総体として取り得る形をパターン化したもの。企業組織内に閉じて存在するものではなく、企業統治、企業間の外部労働市場や企業外の教育制度・資格制度、そして働く人々のキャリア形成等の在り方をも含む概念である

❸日本において、ジョブグレードを導入しつつも、その運用に悩みながら経験を積んだ「ジョブ型」先行企業は、「『ジョブ型』人事制度」で志向する人材マネジメント改革を実現するため、人事制度の見直しに加え、組織設計やアサインメント見直し、社員意識改革等の人事制度外の取り組みを強化している。これらの動きは、上記雇用システム論の観点から見ることにより最もよくその合理性が理解される。これから後に続く日本企業は、こうした先行事例から学ぶ必要がある

❹本稿では、「ジョブ型」先行日本企業の取り組みを紹介し、雇用システム論からの解説を試みる。諸外国企業の「『ジョブ型』人事制度」をそのまま導入しては、雇用システム間の違いを乗り越えられない。日本の大企業の間では「日本型・大企業型雇用システム」が大勢を占める中、自社において「『ジョブ型』人事制度」を機能させるために各社が行っている工夫を取り上げる。

1.いま注目を集める「ジョブ型」とは

[1]本稿のスタンス

2020年4月7日に発令された新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言により、企業のリモートワークは急激に拡大することとなった。はんこ文化等に象徴される日本企業のデジタル化の遅れが指摘されることもあったが、大勢としてはコロナ禍以前には、オフィスに社員が集まり、対面でしか行えないと考えられていた業務の多くが、驚くほど短期間のうちにオンライン・リモート環境に移行した(業務環境変化)。

その後、企業は、外出自粛、人々の意識の変化、そして世界規模で人・物の移動がままならなくなったことにより経営環境の劇的な悪化に見舞われている。多くの企業が事業計画の見直しを迫られ、業績予測を立てることも難しくなっている。この結果として倒産や事業縮小に伴う整理解雇、希望退職募集や賃金切り下げといった動きがどこまで広がるか、政府も労働者も不安を抱えながら注視している(経営環境変化)。

「ジョブ型」への関心は、こうした業務環境変化・経営環境変化につれて高まっている。

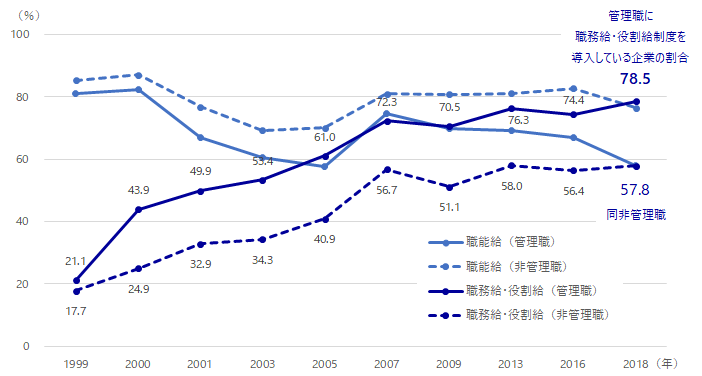

周知のことではあるが、既に「『ジョブ型』人事制度」を導入している企業は少なくない。調査により異なるが、長期的な継続調査を行っている日本生産性本部の「日本的雇用・人事制度の変容に関する調査」によれば、いわゆる「ジョブ型」に該当する職務給・役割給制度を導入している企業の割合は、2018年時点で、管理職に限れば78.5%。非管理職についても57.8%に上る(いずれも職能給制度との併用も含む)[図表1]。

[図表1]基本給制度の変化(複数回答)

日本企業において、ジョブ(役割・職務)は既に職能と並び最重要の賃金水準決定要素となっている。「ジョブ型」人事制度をいかに人事実態とフィットさせ、うまく運用するかが喫緊の課題である

資料出所:日本生産性本部「日本的雇用・人事制度の変容に関する調査」(2019年1~3月調査実施)

[注]調査対象は毎回異なるが、最新の2019年調査は上場企業1947社の人事労務担当者・回答企業102社(回収率5.2%)

筆者はコロナ禍以降も多くのクライアントと議論を継続しているが、そこで実際に見ていても、日本企業、特に大企業においては、もはや「『ジョブ型』人事制度」は新規導入ではなく、制度改定・運用見直しが話題の中心になっているといってよい。

本稿では、人事部に所属し、こうした文脈において「『ジョブ型』人事制度」の導入を検討している企業、あるいは既に導入済みの「『ジョブ型』人事制度」の改定・運用改善を検討する人事担当者を読者として想定している。そして、「『ジョブ型』人事制度」を先行して導入した日本企業の事例を紹介しながら、日本企業における「『ジョブ型』人事制度」の設計・運用のポイントを提案する。

ここまで「ジョブ型」と「『ジョブ型』人事制度」という言葉を使い分けてきたことには意図がある。その理由をこれからの提案の前提として簡潔に述べたい。

そもそも、「ジョブ型」というのは、「雇用システム全体」の在り方を指す概念である。つまり、「『ジョブ型』雇用システム」である。

「雇用システム」とは、採用、育成、業務プロセス・職務設計、人材配置・業務アサイン、等級・評価・報酬を含む人事制度の設計と運用、これらを通じた人材の調達、リテンション(定着)とアウトフロー(代謝)、これらすべてを運営する人事機能の在り方が総体として取り得る形をパターン化したものである。企業内に閉じて存在するものではなく、企業統治(資本市場との関係性)、企業間の外部労働市場や、企業外の教育制度・資格制度、そして働く人々のキャリア形成等の在り方をも前提として成立している。

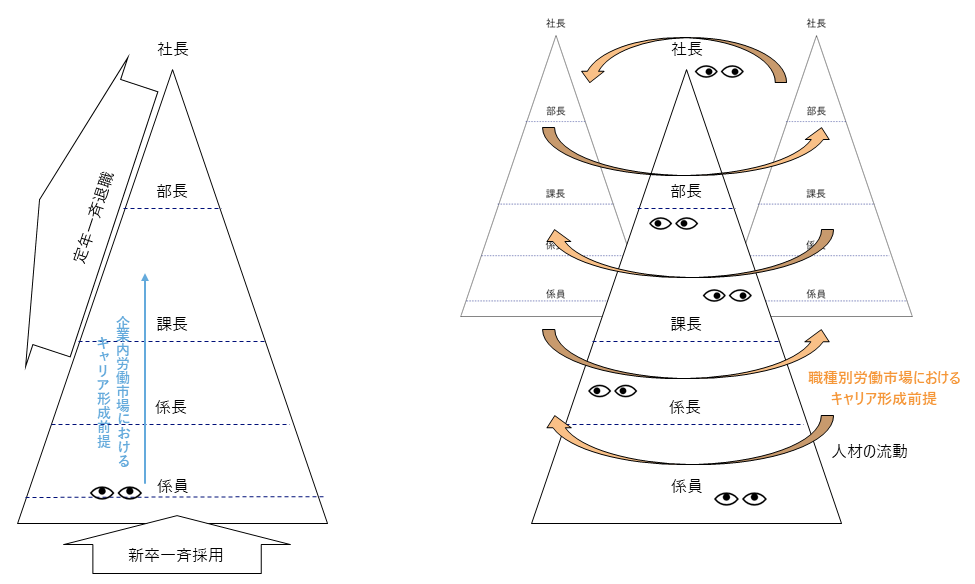

「日本型・大企業型雇用システム」は、職種を特定しない新卒一括採用と期間を定めない雇用、企業内労働市場中心の人材調達、ゼネラリスト型人材育成・配置等を特徴とする。一方で、「『ジョブ型』雇用システム」は、組織各階層における外部労働市場からの人材調達や人材配置、人材の職種別・企業横断的労働市場における転職を伴うキャリア形成等を特徴としている[図表2]。

[筆者注]詳細はデヴィッド・マースデン(原著)、宮本光晴・久保克行(翻訳)『雇用システムの理論―社会的多様性の比較制度』[NTT出版]参照。上記定義は同理論を敷衍したもの。

[図表2]雇用システムとしての「日本型・大企業型」と「ジョブ型」

[注]小熊英二『日本社会のしくみ-雇用・教育・福祉の歴史社会学』[講談社]103ページ、田中博秀『現代雇用論』[日本労働協会]378ページを参考として作図。図中、目線と矢印によりキャリア形成の在り方の違いを表現。

しかしながら、昨今の日本における「ジョブ型」に関する議論の中には、上記「『ジョブ型』雇用システム」の一部のみ、ポジティブな側面のみを切り出して、「日本型・大企業型雇用システム」の、いわゆる日本的な人事や働き方が直面している課題への処方箋として取り上げているものも散見される。こうした混乱した文脈の中で、企業の人事部門が理論より実践での「ジョブ型」の設計・運用を行うとすれば、その遂行は難易度を増すことになる。本稿は、こうした事態を想定しつつも、特に「『ジョブ型』人事制度」を軸として現実的な対応策を提案する。

[2]リモート・オンラインという新しい業務環境への対応

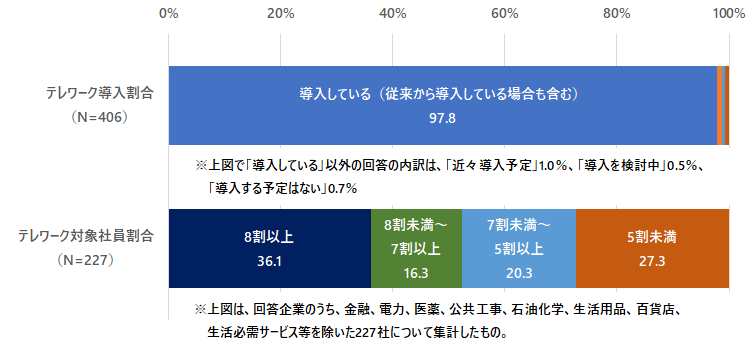

新型コロナウイルスの感染拡大により、ホワイトカラーを中心とした在宅勤務を巡る業務環境は一変した。企業のテレワーク実施割合において最も高い結果が出ている経団連調査では、緊急事態宣言直後の2020年4月時点調査にもかかわらず、大企業中心の回答企業属性等を反映し、97.8%に達した。この調査結果からは、当該調査回答企業の従業員数合計の約66%がテレワーク・在宅勤務をしたと推計される[図表3]。

[図表3]在宅勤務の実施割合

企業のテレワーク実施割合は、経団連加盟企業に限れば97.8%。回答企業の従業員数合計の約66%がテレワーク・在宅勤務と推計される。

資料出所:日本経済団体連合会「緊急事態宣言の発令に伴う新型コロナウイルス感染症拡大防止策 各社の対応に関するフォローアップ調査」(2020年4月)

そして、この新しい業務環境は、新しい常態(ニューノーマル)として定着しつつある。企業によっては、従来のようなオフィススペースを廃止して在宅勤務を原則とする例や、社員の単身赴任を解除または廃止する例も現れ始めた。ホワイトカラーにとって、オンラインツールを業務や場面により使いこなすことは必須スキルとなり、マネジャーは、バーチャルな非対面でのチームマネジメントが必須条件となった。

こうした流れの中で「ジョブ」という概念が注目を集め始めた。曰く、「日本企業は、『ジョブ型』でないから、社員各人の担当業務、果たすべき役割、達成すべき責任が明確に定義されておらず、リモート・オンライン環境でマネジメントを行う上で難易度が高い。『ジョブ型』に転換すれば、個人の職責は明確化され、ニューノーマルにより適応しやすい組織に変わることができる」といった具合である。

しかし、現実は異なる。既にジョブグレード、職務給制度を導入済みの企業においても、リモート・オンライン環境でのマネジメントに困難を来しているケースは少なくない。「『ジョブ型』人事制度」を導入しただけで、雇用システムの重要な一面である業務プロセス設計、ジョブデザイン、人材配置、業務アサインといった仕事の仕方・働き方が自動的に「ジョブ型」に切り替わるわけではないのである。

ニューノーマルで求められる「ジョブ型」の仕事の仕方・働き方とは、その期間、そのプロジェクト、そのチーム内での社員個人の役割と果たすべき責任が、それが達せられたか否かの評価が可能であるほどに明確に定義され、上司のみならず本人や同僚にも明確かつ共通的に認識され、責任をもって遂行されるということだ。これを実現するためには、「『ジョブ型』人事制度」外の働き方改革、意識改革が求められている。実際に先行企業では、この点が明確に認識され、取り組みが進んでいることは注目に値する。

[3]経営環境変化への対応

コロナ禍は、企業の業績にも甚大な影響を及ぼしている。内閣府が9月8日に発表した2020年4-6月期の実質GDP(国内総生産)2次速報値は、緊急事態宣言以降の経済活動停滞を反映して、年率ベースでマイナス28.1%と過去最大の落ち込みを記録し、先行きも極めて不透明な状況が続く。

こうした激しい経営環境変化に耐えるために、人件費を含むコスト見直しが必要である。また状況によっては、新規事業開発や事業縮小・売却等を含む事業ポートフォリオ再構築が求められ、これに伴い、高額の報酬を要する高度専門人材(デジタル人材)を外部市場から調達したり、社内の高度専門人材やその候補の教育投資を強化したり処遇を向上させる等一部人材への集中投資を行う一方で、人員削減・整理を含む人材ポートフォリオ変革も不可避となる――という認識が、経営者に浸透したことは否定できない。そしてこうした文脈でも「ジョブ型」が取り上げられる。

コロナ禍以前から、経団連の中西宏明会長は「ジョブ型雇用」に言及してきた。その中で雇用流動化・人件費の変動費化が明示的に言われたわけではないが、コロナ禍の影響により、企業倒産、希望退職募集が相次いだことで、大企業を中心に最後の砦として維持されてきた伝統的日本型雇用システムもとうとう崩壊に向かうという観測も出てきている。経営者目線で曰く「『ジョブ型』に転換し、処遇と職務をバランスさせること、会社にとり必要な仕事をする人材はたとえ高額であっても必要な報酬を支払って採用し、そうでない人材は処遇切り下げか解雇することで、人件費も人材ポートフォリオも柔軟化・流動化させることができる」というわけである。

しかし、ここでも現実的な指摘をしなければならない。既にジョブグレード、職務給制度といった「『ジョブ型』人事制度」を導入済みであっても、実際には年功序列的な処遇、処遇の下方硬直性に悩んでいる企業は少なくないということだ。ここで「ジョブ型」を経営者の望むように機能させるためには、「『ジョブ型』人事制度」の運用上の工夫・努力が必要だ。実際に、先行企業でも、職務給制度をうまく機能させ、適切でない処遇水準を是正するための試行錯誤が現在も続いている。

まず事業戦略があり、そこで求められる機能を個人単位で定義した職務・役割があり、それを遂行するためのスキル等条件を満たす人材にはその職務・役割が与えられ、その大きさに応じた処遇がなされる。しかし、それができない社員は、場合により職務・役割を失い、処遇を下げられ、雇用をも失う。こういう「ジョブ型」人事を、人事部が人事制度運用プロセスを通じてやり切るという厳しい役回りが求められる。現在悩んでいる企業では、労働法制上の問題もあいまって、そこまで踏み込めていない。

そして、変わるのは制度を設計・運用する人事部だけではない。社員は、自らのキャリアを現在勤める会社の中で閉じることなく、常に労働市場を見渡して自らのキャリア形成を自責で考える姿勢を身に付けなければ、このような人事に耐えることはできない。経営は、そのようなメンタリティを備えた優秀人材を離さない組織づくりを求められる。あらためて「ジョブ型」人事の導入は、会社と社員、人事部にとって難易度の高い関係再構築といえる。この難しい改革にどのように臨んでいくのか。こうした問題意識を踏まえながら、次節では「『ジョブ型』人事制度」の在り方を提案する。

2.日本企業ならではの悩みに応える「『ジョブ型』人事制度」導入のポイント

[1]「『ジョブ型』人事制度」とは

「『ジョブ型』人事制度」と一言で言っても、現在、日本企業では実にさまざまなパターンが生まれている。分かりやすいもののみを取り上げると[図表4]のようになる。さらに「職務」と「役割」については、制度上の名称・呼称は「職務」としていても制度内容は「役割」となっている企業もあれば、その逆もある。

[図表4]「ジョブ型」人事制度のパターン例

| パターン | 内容 |

|

①(純粋ジョブ型)職務等級制度 |

欧米系グローバル企業に近い考え方で「ジョブ」(仕事)を人と切り離して考える「職務」を処遇の軸とする 【企業例】日立製作所、パナソニック、カゴメ、日本板硝子、資生堂、富士通、三菱ケミカル、味の素 |

|

②役割等級制度 |

同じ「ジョブ」(仕事)も、担当する人材のスキルや、その年度や戦略上の位置づけにより内容や大きさが変わる。「ジョブ」(仕事)を軸としつつも属人性を認める「役割」を処遇の軸とする 【企業例】ソフトバンクグループ、セイコーエプソン |

|

③職務(役割)等級制度・職能等級制度併用型 |

①と②の併用 【企業例】三菱商事 |

|

④無期雇用と「ジョブ型」有期雇用併用型 |

社員全体ではなく、一部職種・一部部署の人材だけに「ジョブ型」を適用し、有期雇用とするなど |

[注]【企業例】は『労政時報』掲載の企業事例記事より筆者が分類。

このような現状を踏まえつつも、本稿では、雇用システム論の考え方との親和性の観点から、[図表4]の①に示した「(純粋ジョブ型)職務等級制度」を前提として提案を進める。なお、「(純粋ジョブ型)職務等級制度」にも、企業によりバリエーションがあるが、制度設計([図表5]の①~④)および運用(同⑤~⑥)の典型的なステップはおおむね共通している。よって、以下では、「(純粋ジョブ型)職務等級制度」を典型的なステップにより設計・運用されている制度として取り扱う。その意図として、最近多く見られる「ジョブ型」というキーワードの下に語られている内容と、以下に示した典型的なステップには乖離があるが、本稿では、紙幅の制約上、この乖離の是非について踏み込むことはせず、議論を進めたい。ただし、特に違いの目立つ点は[図表5]に注意して明記している。

さらに本稿のスタンスとして、日本企業が「『ジョブ型』人事制度」を導入するに当たり、下記「(純粋ジョブ型)職務等級制度」をそのまま導入することだけが正解であるとは考えていない。現状、日本の大企業が「日本型・大企業型雇用システム」の中で人材マネジメントを行っているのが現実であるから、筆者のコンサルタントとしての経験からも、理論モデルにとらわれない、現実的な思考と解決策は必要と考える。

[図表5]制度設計、導入・運用の典型的なステップ

| ①職務定義(職務分析を含む、いわゆるジョブ・ディスクリプション) |

|

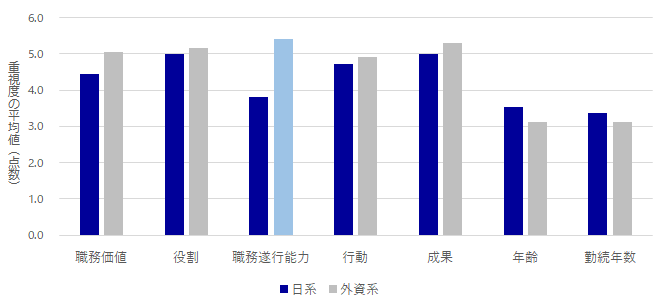

・一定の単位で社内の職務(ポスト)を区分・整理し、それぞれの職務概要、職責・成果責任、職務要件、作業条件等を定義する ・あくまで「人」ではなく「仕事」を分析し、定義することから、②以下のような制度設計プロセスを踏まえる点がポイント ・しかし、職務要件として、その職務を一人前に遂行するために求められる最低限の人的要件(スキル・知識・能力・経験等は「仕事」でなく「人」を見る)を含む点に注意する。職務給制度の合理的な一面として、「「困難度の高い職務を遂行できる人材は能力が高く、困難度が低く誰にでもできる職務しか遂行できない人材は能力が高いといえないのだから、職務の困難度に応じて賃金を決定すれば、能力水準に応じた賃金を支払うことができる」という点が挙げられる。「(純粋ジョブ型)職務等級制度」を採用する外資系企業においても、人的要件が賃金決定の重要な要素となっている点をここで確認しておきたい([図表6]参照)。 ・制度導入後、運用段階では、ここで定義した職務要件に基づき、職務に対して適切な人材のマッチングを行う。(人に仕事が張り付くのではなく、仕事に人を張り付ける) |

| ②職務評価 |

|

・職務間の価値比較や組織階層準拠等による「序列式」、「等級定義照合式」、職務価値を構成する要素ごとに評点化して判定する「ポイント式」(要素得点方式)等がある ・欧米系多国籍企業ではもっぱらポイント式による |

| ③職務等級分類 |

|

・職務等級の等級段階数を定め、職務評価結果に従って各職務と等級の対応を決定する |

| ④職務給レンジ設定 |

|

・各等級に対して中間・上限・下限金額を設定する ・欧米系多国籍企業では外部労働市場賃金調査の結果を踏まえ、世間相場賃金に対する位置づけを考慮しながら設定するのが一般的である ・レンジの幅、等級間の重なりの在り方に企業の事情による特徴が表れる |

| ⑤評価 |

|

・職務記述(職務定義)内容に従い、実績(成果責任を果たしたか否か)、スキル要件の充足度を合わせて評価する |

| ⑥昇給・降給、昇級・降級 |

|

・評価結果に従い、昇給率が異なる。同一等級レンジ内では、中間金額を超えると昇給カーブが緩やかになる ・欧米系多国籍企業では昇給率ゼロ、マイナスもあり、同一等級に収まらずグレードを下げることもある。ルール化されていないが、グレードが下がれば、社員が外部労働市場に向けて転職するのが普通となっている(法律・人事制度における定めではなく慣習として) |

参考文献:社会経済生産性本部『アメリカの賃金・ヨーロッパの賃金』[社会経済生産性本部生産性労働情報センター]、笹島芳雄『アメリカの賃金評価システム』[日経連出版部]、『日本型人事管理学大全 第2版』鍵山整充・太田滋[白桃書房])

[図表6]基本給決定における重視項目

日系企業では、職務遂行能力は担当職務遂行に必要な能力として再定義され、「ジョブ型」を採用する欧米企業が職務分析の結果から抽出するパーソン・スペシフィケーション(職務遂行に要求される人的要件)に接近しており、結果として外資系企業が基本給決定上重視する項目と似通っている

資料出所:慶應義塾大学産業研究所メンバーほか「人事部門の組織と機能に関する調査」

調査概要:日系企業2016年12~1月、外資系企業2017年10~11月に調査を実施。日系企業は連結従業員数500人以上の上場企業2165社対象で170社が回答。外資系企業は『東洋経済外資系企業総覧』掲載の資本金5000万円以上か従業員50人以上、外資比率50.1%の企業1647社対象で215社が回答。外資系企業の資本国籍は米国、ヨーロッパ、アジアに広く分散しているが、最も多いのは米国80社、次いでドイツ30社となっている。

[2]「『ジョブ型』人事制度」を導入する日本企業が直面する問題と解決の方向性

「ジョブ型」導入により実際に求める効果を得るにはハードルが数多く存在する。日本企業が直面する典型的な問題と、これに対し、「『ジョブ型』人事制度」先行日本企業が行っている対応策を紹介しながら、解決の方向性を探っていく。

ここでは、特に雇用システムの違いを認識することで解決の方向性を見いだせるよう、以下の2点の問題を取り上げた。

①導入段階の問題:「『ジョブ型』人事制度」の基軸となる「職務」をいかに定義するか

②運用段階の問題:いかに「職務」と処遇のバランスを取り、維持するか

(1)導入段階の問題:「『ジョブ型』人事制度」の基軸となる「職務」をいかに定義するか

①具体的な問題

「『ジョブ型』人事制度」導入の最初のステップである「①職務定義」において、制度適用対象社員全員をカバーし得る職務定義書を作成するには、膨大な手間とコストを要する。特に内部労働市場中心で、企業固有の機能・職務を発展させてきた日本企業の場合、職種別・企業横断的労働市場を前提とする「『ジョブ型』雇用システム」と異なり、自社に合った職務定義書のサンプルを社外から得ることも困難であるため、現職社員がいまどんな仕事をしているのかをゼロから調査・分析して記述することとなる。この導入コストの高さが、新たに「『ジョブ型』人事制度」を自社に入れる際の障害となる。

さらに、職務定義書を作成していても、人事制度とは別に、ラインの意向で決定される人材配置や業務アサインメントにより、属人的に人の役割が変わってしまう日本企業の人事の実態は、「『ジョブ型』人事制度」を導入しても自動的には変わらない(仕事に人を張り付けるのではなく、人に仕事が張り付いてしまう)。その結果として、同じ役職や仕事であっても、属人的にその役割や重さが変わってしまう日本企業では、事業再編・組織再編や人事異動を行えば、職務の内容は刻々と変化してしまうため、この膨大な職務定義書を維持・更新するコストも莫大となり、運用の障害となる。

職務定義の作成・維持更新コストを軽減するため、多く採られてきた方法は、社員一人ひとりが実際にどういう仕事をしているかを分析することを回避し、人事部目線で社員を「職種」(縦軸)と「役職・階層等」(横軸)のメッシュでグループ化し、各グループ=職群ごとの(モデル)職務定義書を作成して、同じ職群に属する社員には同じ職務定義書を適用するという方法だ。この方法には、コスト軽減のほかに同じ職群に属する社員の「行うべき」仕事を標準化し、"見える化"できるという利点もある。

しかし、同じ職務定義書を適用される同じ職群に属する社員の中に、職務の水準(困難度)と本人が実際に発揮している能力水準のバランスが取れていない者が含まれるケースもあり得る。その場合も、処遇の軸はあくまで職務となることから、その職務に就いている以上、求められる能力水準に満たなくてもその職務相応の処遇を受けることになるという問題が生じる。"人"に応じた処遇から"仕事"に応じた処遇へシフトする上で、ある意味避けられない部分ではあるが、先行企業ではこの点が問題視されることも少なくない。また、職務とその遂行に求められるレベルを満たす人材とのマッチング(アサイン)により、本人の発揮能力水準を最も効果的に処遇に反映できるという職務給制度の合理性が損なわれ、「『ジョブ型』人事制度」を導入したものの、社員の仕事と処遇のバランスは是正されず、人件費は下方硬直的なままという問題を抱える企業も多い。いわば、制度設計の段階でつまずいているのだ。

また、こうした職群別のモデル職務定義書では、社員一人ひとりの役割や責任が、職務定義により個別具体的に明確化されることもない。職務定義書を作成しても、リモート・オンライン環境でのマネジメントの困難さが解決されるわけではないのである。

②解決の方向性

「『ジョブ型』雇用システム」の下では、まず職務定義があり、能力要件を含む職務要件を介してその職務を遂行できる人材をその職務にマッチングさせるというプロセスを踏むが、これまでの日本型雇用システムの下では、属人的に仕事や役割の内容が定まるのが実態であり、職務内容の定まり方に大きな違いがある。

「『ジョブ型』雇用システム」の下では、そもそも人材は職務定義に従って選抜・登用されるため、職務定義の求める能力水準と本人の能力水準の合致は、人材調達・配置のプロセスを通じて担保される。しかし、日本企業では、職務定義において、就く人によって変化し得る職務の内容を定義し、これを社員の能力水準の代理変数として処遇に反映させるという非常に困難な問題に挑戦することになる。

職務定義のための作業コストの問題と、変化し続ける職務の内容を定義するという問題、この両方を解決するための方策として、最近採られているのは、社員本人に自分の職務定義をさせるというアプローチである。この取り組みは管理職のポジションを対象としたもので、各人の職務定義書は、直属上司、人事部のチェックを経て承認されるが、このプロセスにおいて、直属上司、人事部は、職務定義書の内容=本人が本当に行っている仕事=本人の発揮能力水準であることを確認する責任を負う。これは「『ジョブ型』雇用システム」の下では、人材調達・配置のプロセスを通じて担保されているバランスを、人の目利きで維持していこうとするものなので容易なことではない。しかし、先行日本企業では、人事部が、ラインマネジャーと協力して、この困難な役割を果たそうとしている。

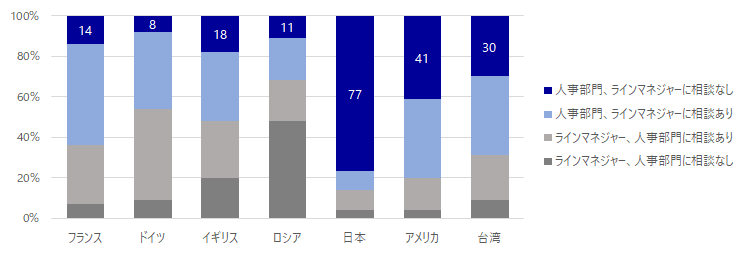

「『ジョブ型』雇用システム」下の外国企業と比較して、人事部に権限が集中しているのも日本型雇用システムの特徴である[図表7]。しかし、真に個々の社員の職務を定義しようとするとき、人事部に機能を集中させてそのプロセスを行うことはもはや難しく、その意味で「『ジョブ型』人事制度」の広がりは、人事部の在り方にも大きな方向転換を迫ることになる。

職務定義内容は、[図表5]に示したように、「②職務評価」「③職務等級分類」を経て、社員の処遇に反映されるが、どのような職務を行っている社員をより高く処遇すべきかという重要な意思決定は、組織として、経営として行うレベルの問題である。ジョブ型先行企業の間でも、深い事業内容への理解が求められるため、人事部からラインへの権限委譲を進めるべきという方針が採られている。

[図表7]賃金の決定者は誰か

古いデータだが、世界各国と比較すると、日本企業では顕著に賃金決定権が人事部門に集中している。ラインへの権限委譲の余地はまだ大きい

資料出所:Cranet Survey of Comparative HRM:International Executive Report 2011(世界31カ国の国際比較調査)

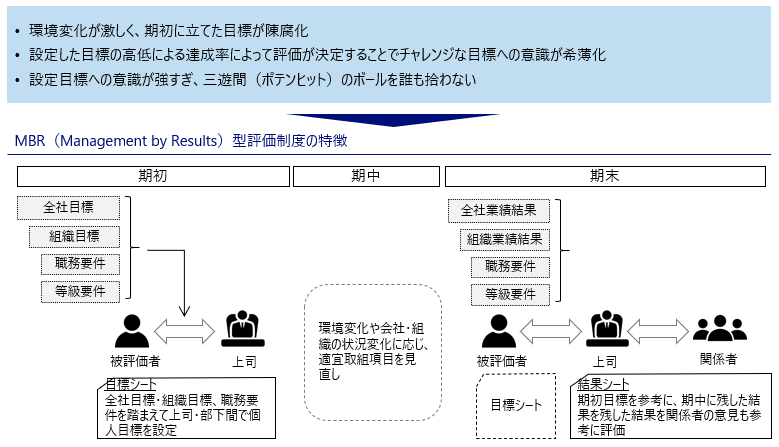

こうして毎年本人が自らの職務定義書を作成することにより、社員は自らの役割と職責を明確に認識し、また、その内容を上司と共有することで、リモート・オンライン環境で求められる部下の業務管理や評価につながる形での「職務」の明確化も実現される。この意味では、上記のほか、評価制度にMBR(Management by Results;結果評価型)を採用し、評価制度のプロセスで確認される実際に行った仕事の内容を、職務定義として採用していく方法も一考の余地がある[図表8]。この場合、MBRの内容が職務定義書を代替し、職務評価・等級決定の対象となる。

[図表8]MBRを応用した職務定義の方法

「MBO+MBR(結果評価型)」では、期初設定した目標項目は参考程度にとどめ、あくまで評価期間中に「当人が全社や所属組織に貢献した結果」に焦点を当てて評価を行う

さらに、忘れてはならない点として、本人による職務定義には、自らのキャリア形成についてより自律的に考えて行動してほしい、という社員意識改革につなげる意図も込められている。リモート環境では、従来のような明示的・暗示的を組み合わせたきめ細かいコミュニケーションを前提とした業務分担・遂行は現実的でないことは上司も部下も既に認識するところとなった。

ニューノーマルの業務環境への適応は、マネジメント任せ、マネジャー任せでは不可能であり、メンバー層を含めた意識・行動変容が必須となる。部下は自ら声を上げなくても、上司に適切な仕事をアサインしてほしい、自分の仕事ぶりを見ていてほしい、察してほしいと考える受動的な姿勢を改め、上司とともにバーチャル環境に新しい職場を創っていくという思考回路に切り替えていく必要がある。この"新しい職場"では、部下も自らの役割を自ら考え、提案し、成果目標を宣言した上で責任を果たし、自律的にキャリアを創っていくことが求められている。

(2)運用段階の問題:いかに「職務」と処遇のバランスを取り、維持するか

①具体的な問題

「『ジョブ型』人事制度」運用において、多く指摘されるのは、柔軟な組織再編、人材配置が阻害されるという問題である。実際に、「『ジョブ型』人事制度」を導入した後、組織再編や人事異動を繰り返すうち、日本企業では、以下のような問題が発生する。すべての社員について、常に❶の状態が維持されていればよいが、多くの日本企業は、❷~❹の状態になったときにも、社員をN等級相当に処遇したいと考えてしまう。

❶本人の能力水準も、職務もN等級相当(問題ないケース)

❷本人の能力水準はN等級だが、適任者がおらず力不足を認識した上であえてN+1等級(上位等級、以下同じ)の職務に就けた

❸本人の能力はN等級相当しかないが、年功的にはN+1等級の職務を行うべきであるため、N+1等級相当の職務遂行能力を備える若手がいるにもかかわらず、本人をN+1等級のポストに就けた

❹本人の能力からいえばN等級の仕事ができるが、N等級の職務に空席がないためN-1等級の職務に従事させている

「『ジョブ型』雇用システム」の下では、職務と人材のマッチングは職務要件に従って行われるため、職務を基準に処遇すれば、当該社員に相応と判断する処遇と実際の処遇が乖離するという悩みは生まれないが、「『ジョブ型』人事制度」を導入していても、やはり日本型雇用システム発想による人材配置やアサインメントが行われると、こうした問題が生まれる。

②解決の方向性

上記のとおり、「『ジョブ型』雇用システム」の外国企業と比較して、人事部に権限が集中しているのも日本型雇用システムの特徴である。したがって、人材と職務のマッチングも人事部によって中央集権的に行われるのが日本企業である。しかし、ここでも人事部の在り方を変えることが解決を方向づける。「『ジョブ型』人事制度」を本格的に機能させようとする先行日本企業では、自薦・他薦による社内公募制以外の人事異動を行わないという方針を採る例が増えている。上記❷~❹のようなアサインメント・格付けの問題は、人事部が人事権を集中的に握っているために生じるので、これをやめて、社内公募制を通じて職務に求められる要件を満たす人材を登用することで、職務を基準に処遇するという方針を守るために、人材配置の考え方を変えてしまおうというのである。

社内公募制を採用することで、「『ジョブ型』雇用システム」の下では内部・外部労働市場を巻き込んで機能している人材調達・配置のプロセスを、大企業の内部労働市場で疑似的に作り出そうとする試みであり、今後うまく機能していくかどうかが注目される。特に、すべての社員が、自らの意思で、より上位のジョブグレードの職務に就くために自らの専門性を磨き職種別キャリアを内部労働市場で追求しようとした場合、大企業とはいえ、会社がどれだけの社員にどこまでのキャリア機会を提供し続けられるかは問題となる可能性がある。

また、こうした変化の中で、求めるキャリア機会が社内で得られないと判断した社員は、優秀な人材から先に外部労働市場に流出する危険がある。社内に引き止めるべき人材を適切に見極め、適時適切な対応策を打っていくことが、人事部にもラインマネジメントにもより強く求められるようになる。

そのほか、先行企業では、人事異動にかかる社員と職務のマッチングに際して、人事部とラインマネジャーが共同し、年功的処遇のつじつま合わせのためのおかしな組織づくり(処遇の上振れにつながる職務評価や役職乱発等)が行われていないか、職務評価(図表5②に該当)や処遇の上振れにつながる役職乱発が行われていないかといったアサイメントの適切性をチェックするゲートキーパーの役割を果たすという動きもある。人の目でチェックする以外に、組織設置や役職設置に関するルールと運用を厳格化し、組織設計や職務の在り方の正常化を図る例もある。役職別やグレード別に定員枠を設ける例も見られる。こうした例はいずれも「ジョブ型」を真に機能させるために、これまで「『ジョブ型』人事制度」の埒外にあり、ある意味で聖域化されていた人事部にまでメスを入れようとする動きである。

そもそも、上記❷❸のようなアサインメントの問題を、等級・評価といった人事制度で解決しようとする発想に無理があるのであり、アサインメントを見直すというのが本筋である。上記❹の問題については、「『ジョブ型』雇用システム」の下では、会社にN等級相当の処遇をしたいという発想が生まれない状況であり、後は社員が自らの能力を適切に発揮できる職務をそのまま待って社内に求めるか、転職して社外に求めるかの問題である。

上記に関連して、非管理職・専門職について「『ジョブ型』人事制度」を導入することの難易度が高いことも類似の問題である。年功的な内部労働市場の相場観により、この人材をこのくらいで処遇したいという想定があり、これを「『ジョブ型』人事制度」で実現していこうとすると難易度は高い。職務を人材の能力水準の代理変数と捉える考えに立ち返り、仕事にこだわりすぎず、専門性や能力等人的要件を中心として職務定義を作成することが一つの対応策である。そうでなければ、純粋な「職務」を基準としつつも、市場性なき専門性をもって専門職を高く処遇しようという矛盾した発想は諦めるほかないだろう。

なお、実際の職務と、それに張り付ける人材の能力水準をどんなにバランスさせても、職務給レンジの設定を誤れば、その努力は水泡に帰す。厳格に「職務」基準の処遇運用を徹底することで、降格したり、減給となったりする社員を救済し、モチベーションを維持するために、職務給レンジをグレード間で大きく重複させるような設定等は諦めるほかない。

3.最後に

以上、日本型/ジョブ型の雇用システム間の亀裂を埋めようとする「『ジョブ型』人事制度」先行日本企業の事例を示しながら、解決の方向性を提案してきた。

コロナ禍以降、副業や企業・事業間での従業員シェア、あるいは遠隔地にいる高度専門人材のリモート・オンライン環境前提の雇用など、人材の働き方、会社との雇用関係の在り方が大きく変わろうとしている。こうした変化が「日本型・大企業型雇用システム」の終焉と、「『ジョブ型』雇用システム」の代替につながっていくのか注目されるところである。

本稿で見てきたとおり、日本における今後の雇用システムの変化が、労働者側よりも企業側の動きにより大きく影響されることは避け難い。この変化が、これまでの「日本型・大企業型雇用システム」の中で、会社の辞令に従い、本人の意向に反して市場性の低い職務にアサインされ続け、内部労働市場でも、外部労働市場でも自らの意思によりキャリアを形成していくことが困難となった人材が、望む職務への挑戦機会にも教育機会にも恵まれず、一方的に転職・退職を迫られるような事態が頻発するようなことは望まれない。雇用システムのニューノーマルは、あくまで会社組織と人材の間に新しい均衡を見いだすものでなければならない。