堀江真弘

堀江真弘ほりえ まさひろ

Resily株式会社 代表取締役

1. 前回のおさらい

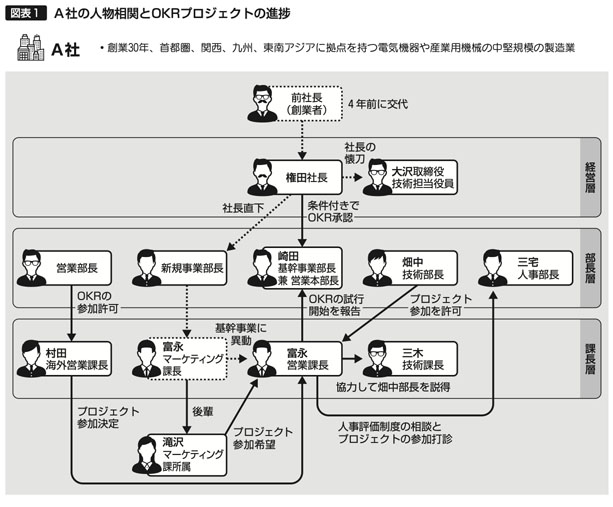

創業30年を迎えたA社は、首都圏、関西、九州と東南アジアに拠点を持つ電気機器と産業用機械の(中堅規模の)製造業である。売り上げの80%超を占める基幹事業はグローバル競争の激化によって将来が危ぶまれていた。そのような中で保守的な組織風土の改革が提起され、OKRの試行を検討。社長の権田および基幹事業部長の崎田は、OKRの効果検証のため、起案者である営業課長の富永に試行プロジェクトを命じた。富永はOKRの対象となる事業プロジェクトの準備と協力者から成るチーム編成を進めてきた。その過程で富永は、技術部長の畑中が心血を注ぎ磨いてきたマレーシア向けの自動車機械部品XY技術に大きな可能性を感じていた[図表1]。

しかし、OKR試行プロジェクトの準備が進む一方で、大きな成功や失敗といった実績の乏しさにもかかわらず事業部長に抜擢(ばってき)された崎田は、階層的な組織におけるKPIの呪縛にとらわれ、保身に意識が向いていた。「技術と企画で世の中は変わる」が口癖の権田の信念は、定量的な目標へと置き換えられたことで魂が失われ、それ自体の達成が組織のゴールとなっていたのである。

2. トップOKRの設定と認識のずれ

富永は、今回のOKRプロジェクトの評価期間を6カ月と想定した。

まず、目標のストレッチという観点から考察していたためだ。従来、A社では慣例的に決算年度に合わせた1年間をプロジェクト期間としていたが、期間の短縮というストレッチを効かせることによって、これまでと異なる業務プロセスの変革が生じるかを検証しようとしていた。

3カ月のサイクルでOKRを運用すれば、検証期間中に2回のOKRを経験できる。加えて、半期ごとに実施される目標管理制度(MBO)による人事評価制度への改善議論へとつなげられる点も考慮し、評価期間を6カ月としたのである。

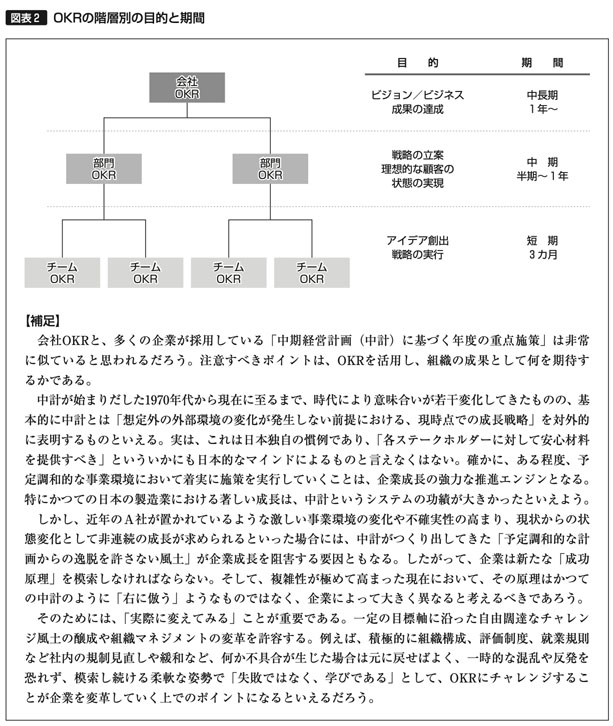

いずれにせよ、最初のステップとして経営陣の合意を得た会社OKR(トップOKR)を決める必要がある。それから関係者を集めて2階層目の部門OKRの議論を始める[図表2]。早速、富永は基幹事業部長の崎田とともに、社長の権田に経過報告とトップOKRの設定協力を仰いだ。

一通り報告を受けた権田が切り出した。

「なるほど、自動車機械部品XY技術か。大沢は知っているのか? この短期間だと社内でやるのは難しいんじゃないか?」

現在の技術担当役員である大沢取締役は、権田社長自身が技術担当役員だった当時、二人三脚で新技術に挑戦してきた、いわば社長の懐刀だ。想定内の切り返しに富永は、しっかりと権田の目を見て答えた。ここで権田に不退転の覚悟が伝わらなければ、組織のトップの魂が宿っていない形骸(けいがい)化したOKRとなり、これまでの「理念」や「標語」のような “重点施策” といわれながら陳腐化していった活動と何ら変わらなくなってしまう。

「今回はOKRの検証を目的としており、何としても自社完結で成功事例をつくるべきだと考えています。そして、前例のないチャレンジと成功体験こそが、自己肯定感を喚起し、自律的な業務遂行と企業風土の醸成につながります。権田社長、ご自身がそれを経験則として最もご存じかと思います」

権田は一度大きく呼吸をして、「そうだったな。畑中に任せるよう、大沢には私から説明しておく。早速、本題に移ろうか」と背もたれから背中を離し、姿勢の重心を前に移した。

すると、すかさず崎田が口を開いた。

「6カ月の期間は気になるな。ただでさえ働き方改革で業務時間が短くなっている状況だ。今回の自動車機械部品XY技術のプロジェクトは、どのくらいの数値目標を見込んでいるんだ? 売り込み先の見当はついているのか?」

崎田の疑問は、これまでの慣習にとらわれた感覚から無意識に出た言葉だった。今までであれば普通の会話だったはずが、OKRについて調べてきた富永にとっては、強烈な違和感を覚えた。

「崎田部長は、今回のプロジェクト自体の意義、つまりObjectiveは何だとお考えでしょうか?」

富永は、感じた違和感を素直に言葉に出した。崎田が「新しい販路開拓と収益貢献だろう。君もそう言っていたじゃないか」とけげんそうな表情で返すのを見ながら、富永はさらに続けた。

「崎田部長は、今回のプロジェクトでは、どういう役割を果たすお考えでしょうか?」

富永の違和感は確信へと変わった。

「プロジェクトの責任者だろう。事業部長として、今回のプロジェクトを支える立場だ」

崎田の答えには全く迷いがなかった。むしろ、崎田は富永の質問の意図がのみ込めず、いら立ちを覚えていた。

「その回答でよろしいんですね?」

意図がかみ合わない両者の様子を見守っていた権田だが、彼は富永が期待する回答を崎田ができていないことを感じ取っていた。富永が崎田に問い詰める前に、権田が口を開いた。

「崎田、お前はこの自動車機械部品XY技術をどのように考えている?」

一瞬考えて、崎田は「特段、新しい技術ではありません。この技術は急速に電子制御が進んだ自動車の小型モーターやセンサーを制御するものです」と答えた。

権田が続けた。

「強みは何だ?」

「強みですか…。新しい要素はありませんし…」

技術そのものへの不勉強が露呈しかけた崎田が、言葉に詰まった。

「処理能力だ。技術部長の畑中が将来を見据えて蒔(ま)いてくれた種だ。素材に用いた表面技術、パワー半導体などを組み合わせた処理能力。たいしたもんだよ、あいつは。まだ続けていたんだからな。時間を掛けて積み上げた知見の結晶の一つだ。崎田、今のお前には何が見えている?」

「さすが権田さん、技術に精通していらっしゃる。営業畑の私はとてもかないません」

崎田は、いつものように会話をはぐらかした。

権田は、技術担当役員時代に畑中を課長に引き上げた当時を振り返りつつ、一朝一夕では実らない、いや実るという保証のない技術開発の厳しさと急に日の目を浴びる不確実性に対するマネジメントの難しさを思い出していた。予定調和になりがちな役員会にはない、久々の技術企画の議論に権田の気持ちが高鳴っていた。

3. OKRプロジェクト始動

「富永、今から来てくれるか」

数日後、権田から内線が入った。飲みかけの無糖コーヒーをそのままに、富永は小走りで社長室へと向かった。部屋に入ると、ソファに座る崎田がこちらを見ていた。

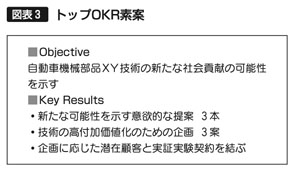

「急に悪いな。これを目指してほしい」と、おもむろに権田は紙を手渡した[図表3]。

「急に悪いな。これを目指してほしい」と、おもむろに権田は紙を手渡した[図表3]。

「技術屋としてやってきたが、ものづくりの先にあるのは社会だ。技術に意味があるのかは社会が決める。その可能性を見いだすのが企画力だ。社会が必要だと思えば数字がついてくる」

権田の説明は端的だったが、変わらない信念に富永は胸の高鳴りを覚えた。

社長室を出ると、軽いため息交じりに「数字がない目標になってしまっては、収益貢献も何も。予算達成にどれほど意味があるか分からんプロジェクトになったな」と崎田がつぶやいたのを富永は聞き流した。

翌週、いよいよOKRプロジェクトのキックオフを迎えた。崎田をはじめ、畑中技術部長、三木技術課長、三宅人事部長、海外営業課長の村田、マーケティング課の滝沢といった面々が顔をそろえた。富永が、今回のOKR試行の意図とOKRのガイドライン、XY技術のプロジェクト概要などを説明し、トップOKRを紹介した。

「このOKRに基づいて、2階層目の部門OKRを各自で考えてください。2階層目は、営業とマーケティングの視点で、KR『新たな可能性を示す意欲的な提案3本』に紐(ひも)づくOKRを考える。これは村田と滝沢だな。技術の企画3案については、畑中さん、三木さん、よろしくお願いします。三つ目のKR、実証実験の契約は、企画の影響を受けるため、まずはこのままで他のKRの進捗(しんちょく)を見ながら検討しましょう」

各自、素案を議論し始めて15分ほどが経過した頃だった。

「考える余地があり過ぎませんか? もう少し、条件とかないんですか?」

滝沢が助けを求めてきた。

同じく村田も「確かに、企画3本というKRの2階層目の目標っていうのが、イメージしにくいなぁ。企画書を三つ書けってことか…?」と両手を頭の後ろに組みながら、少し混乱しているようだった。

富永は以前参加したOKRのセミナーを思い返しながら、「少しOKRの階層ごとの役割を整理しようか」とホワイトボードにOKR階層別の目的を書き出した。一般的には、会社OKRをトップに、ツリー構造に整理されるが、今回はプロジェクトでOKRを使うため、部門OKRがトップにくるイメージとなる。現在、2階層目として考えているのはチームOKRであるため、アイデアの創出や戦略の実行がOKRとして設定される。つまり、新たな企画3本の提示がされたとき、どういう状況になっていたら気持ちが高まるかに対する答えがObjectiveになる。その気持ちを高めるためには、何が存在していなければならないか、それがアイデアや実行された戦略としてKey Resultsになる。

「つまり、トキメキですね。私は “その手があったか” って、良い意味で期待を裏切ったときに気持ちが盛り上がりますね。マーケッターとして仮説を立てて、攻めた企画、手堅い企画と最初に思っていても、進めていくうちに結果が逆になることもある。その状況に応じて軌道修正しながら最大限の成果につなげるのが醍醐味(だいごみ)じゃないかな、と」

滝沢の表情が緩んできた様子を見ながら、富永が続けた。

「期待を裏切るか。この技術は自動車用が前提ですが、自動車をいったん忘れてください」

富永の発言に崎田が切り返した。

「ちょっと待て。自動車を忘れるって、確かROIは新たな販路の獲得による収益貢献と言っていただろう。マレーシア以外の地域への展開ではないのか? 海外営業部の村田がいるんだ。他のアジアの自動車メーカーや生産拠点を攻略して、アプローチの候補数、契約数、売り上げといった見込みをKPIとしてKRにすればいいんじゃないのか」

そこまで崎田が話したところで、富永が割って入った。

「もう一度、トップOKRを見ていただけませんか。新たな社会貢献の可能性、これがこのプロジェクトの目指すことです。どこにも自動車事業に縛られる制約は書かれていません。売り上げ目標もです。むしろ競争が激しく、品質基準も高い自動車から距離を置いて可能性を探るのはいかがでしょうか」

崎田は数秒間を空けて「そうか。そろそろ次の会議の時間だ、申し訳ないが後で報告してくれ」と言い残し、会議室を後にした。

重くなった空気の中で、村田が口を開いた。

「これまでのKPIを起点に考えると、無意識に発想を制限してしまうのかもしれないな。富永の自動車を忘れるってアイデアに賛成だ。みんな基幹事業のコンペの話は知っていると思うけれど、台湾とイスラエルのメーカーが競合だからな。自動車では厳しいかもしれない。なるほど、優先順位のフォーカスと方向性のアラインメントか。チームが何を起点に意識するかって、そういうことか」

村田の発言を機にOKRの議論が再開された。

ふいに滝沢が技術チームに質問した。

「この技術って、小型化できたりしますか?」

技術課長の三木が答えた。

「どのくらいでしょうか? 最近の自動車は燃費効率を考えて軽量化のニーズはありますけれど…」

滝沢は申し訳なさそうに、「10分の1くらいになったらいいなぁって」と笑顔で答えた。

「えっ、10分の1ですか。さすがに…。畑中さん、どうでしょう?」

困った三木が畑中に助けを求めた。

「滝沢さん、なぜ10分の1なんですか?」と畑中が質問を返した。

「えっと、ドローンに使えるんじゃないか、と。最近のドローンは農業や漁業に利用されていて、先日の展示会でエンパイア技研のブースには自転車の車輪くらいのプロペラが付いたドローンが展示されていたんです。空飛ぶタクシーも実証実験が中東で始まるとか」

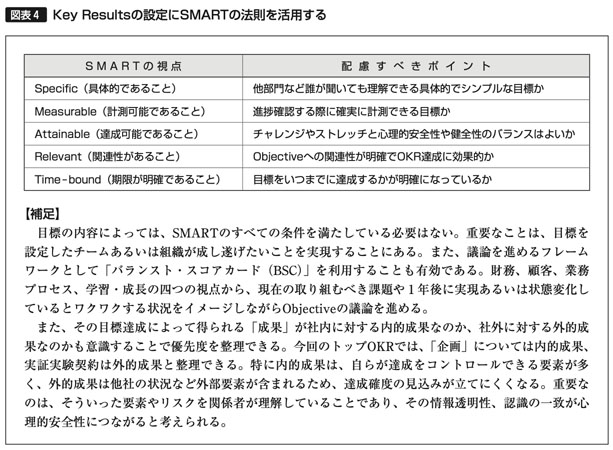

滝沢の話を聞きながら、畑中をはじめ富永、村田、三木は、どうなるか分からないが、面白そうだと思った[図表4]。

4. 目標に対する固定観念と

CFRに基づくコミュニケーション

OKRに限らず目標は、設定段階では仮説に基づくものでしかない。その仮説を検証していくことで学習が進み、目標の精度が高まっていく。また、目標は状況に応じて変えるべきものである。歩みが想定より速く、到着が早まれば、次はより遠くを目指せる。特にチームOKRなど階層が下がってくると、戦略やアイデアを設定し、仮説検証による学習を進めていくため、柔軟にOKRの修正を行う必要がある。

多くのMBOを採用する企業が、処遇への反映を目的に個人目標を設定しているが、設定時と評価時のタイムスパンが半年や1年となっている。それによって、そもそも設定時の仮説が前提となっている目標が更新されず、実質的に形骸化してしまう。場合によっては、それを避けるために抽象度が高い目標を記載するといった本末転倒な状況を招くケースも存在する。

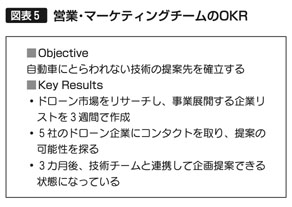

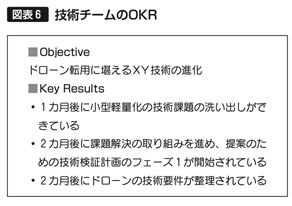

こうして侃々諤々(かんかんがくがく)の議論の末、営業・マーケティングチームと技術チームによるチームOKRが完成した[図表5~6]。

「ここで、みんなのコンフィデンスを確認しておきたいんだが」

ホワイトボードに書き出されたチームOKRを見るみんなの顔を見ながら、富永はマグカップを机に置くと問い掛けた。

「コンフィデンス? 自信ってことか。あるなしで答えるのか?」

村田は少し疲れた様子だ(やっとチームOKRが決まったのに、まだ終わらないのかと顔に書いてある)。

「今日はこれが最後だ。すぐに終わる」とコンフィデンスの簡単な説明とヒアリングを行い、その日のキックオフミーティングは解会した。

コンフィデンス(自信度)は、目標達成の「見込み」といった感覚を数値化した指標である。例えば、目標達成の見込みを1~5の数値で意思表示し、その数字を選択した理由も共有する。目標達成に向けて取り組みを進める中で課題や障害が明確になったとき、達成確度は低下するため、コンフィデンスは下がる。逆に、達成見込みの条件が整ってくればコンフィデンスは上がる。

通常、あまり数値化されていない感覚を数値化し、チームやメンバー間で共有することで達成見込みに対する認識ギャップが可視化され、本質的な課題発見につながる対話のきっかけとなる。

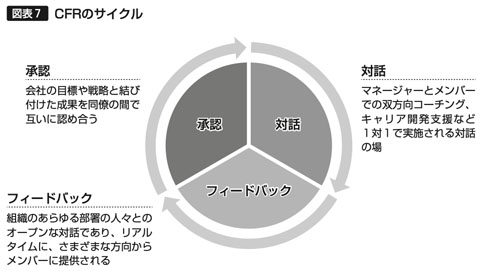

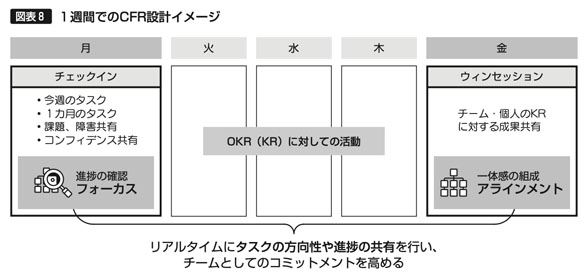

OKRの開始から1週間が経過し、CFR(Conversation:対話、Feedback:フィードバック、Recognition:承認)に基づくコミュニケーションが回り始めた[図表7]。今回のOKR試行プロジェクトでは、既存の会議体に加え、1週間単位でチェックイン、ウィンセッション、1 on 1を実施することになっている[図表8]。

実際にチェックインを行った印象は、コンフィデンスという新たな視点を加えた以外は、従来の週次の進捗会議に近いイメージで、情報共有が進められた。

そして、週末の金曜日に行う初めてのウィンセッションが始まる。

「これは私からの差し入れだ」

畑中がかき氷アイスをテーブルに並べた。

「私、意外にこういうのが好きなんです」滝沢がイチゴ味を、人事部長の三宅が会議室に入るなり、「ごちそうさま」と言ってレモン味を手に取った。各自がアイスを手に取ったところで、「さて、1週間を振り返っての各自のウィンを共有しましょう。まずは誰から…」と富永が一人ひとりを見回した。

富永は、忙しいという理由で社内メールの報告でしか接点がなくなった崎田に一抹の不安を覚えつつ、ウィンセッションに臨んでいた。

「今週もお疲れさまでした」アイスをスプーンでつつきながら滝沢が口を開いた。

「マーケティングでリサーチをお願いしているコンサルタントに聞いてみたんですが、ドローン事業って、事業の可能性がスゴいみたいです。日本だと、農業や災害救助、送電線の点検のイメージが分かりやすいですが、海外はスケールが大きくて、橋や道路、ビルといった構造物の点検、オイル・ガスのパイプライン、物流、軍事など産業として育ってきています。プレーヤーは主だったところで、30もの企業があるようです。私たちが取引実績を持たない業界でアプローチできる領域など、ある意味可能性を感じることができました」

話し終わると一同拍手でたたえたが、初めてのため、若干ギクシャクする空気が漂う。ただし、滝沢が上機嫌だった理由が分かったことで、富永は手応えを感じていた。

彼女の発表に続いて、参加者は各自の気付きや成果をそれぞれの視点で共有した。発表の度に、参加者は拍手をし、その内容を掘り下げる質問をする。どんなに小さなことでも貢献が情報として共有され、お互いの刺激となり、チームビルディングを促していく。ウィンセッションは想定より1時間延びたが、参加者からは前向きな感想を聞くことができた。人事部長の三宅もミーティング自体を楽しみ、新たな気付きを得たようだった。富永をはじめチームメンバーは、一体感や充実感を抱きながら会議室を後にした。富永は自宅に帰る道すがら、気持ちの上で仕事の区切りが付いてから週末に臨む感覚にウィンセッションの効果を感じていた。

◆ ◆ ◆

次回、OKRプロジェクトの導入範囲が拡大される。OKRに適した組織文化やボトムアップの課題が議論され、OKRを可視化し、共有する仕組みの導入について検討を開始する。