青島未佳

青島未佳あおしま みか

一般社団法人チーム力開発研究所 理事

KPMGコンサルティング ディレクター

九州大学 人間環境学研究院 学術研究員

1. はじめに

新型コロナウイルス感染症の拡大により、企業ではテレワークが一気に進展し、学校や教育現場ではオンライン授業などデジタル活用が普及し始めた。

パーソル総合研究所の調査によると、2020年4月時点で東京圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)では43.5%の従業員がテレワークを実施している。

筆者の7歳、5歳になる娘の習い事も4月よりオンライン授業となった。長女は既に参加・退出、ミュート設定・解除、アンケート回答まで1人で使いこなしており、違和感なくこの変化に対応しているようだ。また、次女に対して、画面越しの先生のことを「まだ(実際には)会ったことないねぇ」と何気なく言ったところ、「いつも会ってるじゃん!」と言い返され、子どもには、リアルとバーチャルにはほとんど差がなく、シームレスな世界であることに気付かされた。

子どもたちはデジタル活用にスムーズに移行している中、われわれ大人はどうだろうか。

2. リモートワークにおける心理変化

2020年4月7日の「緊急事態宣言」後、一気に増えたリモートワークだが、この間でわれわれもリモートワークに対応するコツを少しずつつかんできている。Zoomなどのオンライン会議ツールやSlack、Teamsなどのチャットツールにとどまらず、オンライン映えのメイク術や上半身だけがフォーマルの洋服などリモートの負担を軽減するアイデアも多様だ。一方で、われわれの心理面の変化はどうだろうか。

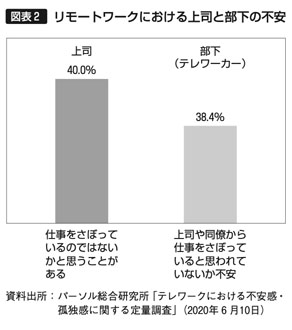

リクルートワークス研究所が行った2020年4月時点の調査では、リモートワークにおける就労者の心理的変化として、「孤立感」「不安感」が募っているという結果が見られた[図表1]。

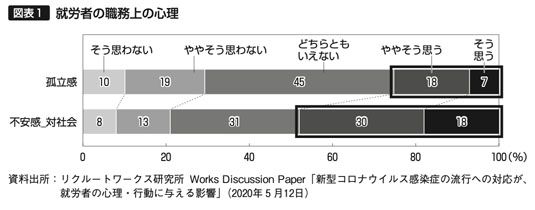

また、パーソル総合研究所では、リモートワークにおける就業者のさまざまな不安を調査しているが、中でも興味を引いたのは、上司・部下(テレワーカー)ともに、“さぼっているのではないか? さぼっていると思われていないか?” という評価不安が予想以上に高かった点だ[図表2]。

リクルートワークス研究所の調査でも、この上司の不安感は65%という値を示していた。これまで部下を目の前で管理してきた上司にとっては、自然に生まれる不安なのかもしれないが、上司がいかに性悪説で部下を見ているのかということと、管理対象が「成果ではなく時間」ということを数字で示した結果ともいえる。

リクルートワークス研究所の調査でも、この上司の不安感は65%という値を示していた。これまで部下を目の前で管理してきた上司にとっては、自然に生まれる不安なのかもしれないが、上司がいかに性悪説で部下を見ているのかということと、管理対象が「成果ではなく時間」ということを数字で示した結果ともいえる。

部下においても同様だ。アウトプット・成果で管理されていれば、このような気持ちになることは少ないはずだ。今の日本社会の「時間を管理したい上司、管理されたい部下」を象徴した結果といえるだろう。

3. リモートワークと心理的安全性

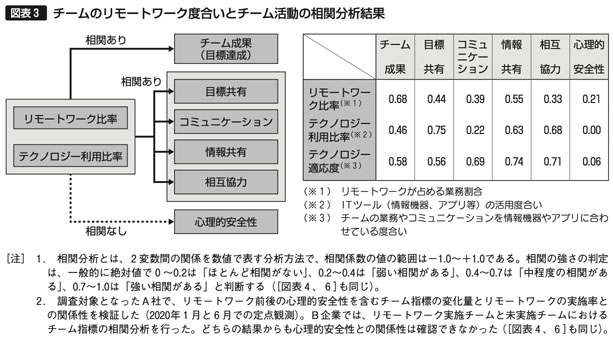

では、リモートワークは組織全体の風土である心理的安全性にどう影響を与えているのだろうか。われわれのクライアント数社の簡易調査から分かったことは、リモートワークは心理的安全性に大きな影響を与えていないということだった。

一方で、リモートワークをしているチームほど、心理的安全性以外のチームワーク指標が高かった。また、リモートワークをきっかけとしたITテクノロジーの活用がチーム活動の向上に寄与していた[図表3]。

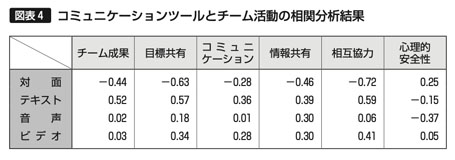

このITテクノロジーの活用という点では、コミュニケーションツールにおいて、テキスト(チャット等)を利用している度合いが高いほどチーム力が高く、対面を重視するほどチーム力が低いという、われわれの肌感覚とは少し違う興味深い結果となった[図表4]。

この結果は、リモートワークは、今のところ心理的安全性といった組織やチームが長年かけて形成してきた風土を変化させるまでには至っていない一方で、リモートワークによるデジタルツール活用が、目標設定、情報共有、協働といったチーム活動自体を向上させる有益な手段であることを示唆している。

これは、われわれにとって、リモートワークを前向きに捉える良い結果といえるだろう。人は本能的に変化に対して抵抗しがちであり、これまでの対面のほうがチームで働きやすいと過度に思い込んでいる節がある。また、対面を望むメンバーほど、デジタル活用に抵抗する傾向にある。

業種にもよるが、“対面神話” をいったん脇に置き、リモートワークを前提としたリテラシー向上、リモートに合わせた業務改革やコミュニケーション設計が必要ではなかろうか。

4. リモート・オフィスワークに共通する

チームづくり

近年、メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用への移行が注目されているが、本件における企業からの相談も増えてきた。

ジョブ型雇用とは、簡単に言うと、「職務」を軸とした「会社と個人の対等な契約関係」に基づく雇用だ。職務中心のため、メンバーシップ型雇用よりも、「会社」ではなく、「仕事」やその成果にコミットすることが基本となる。

一方で、これまでのメンバーシップ型雇用では、一流企業になればなるほど、社名そのものが、自身のアイデンティティーの一部となり、「仕事をする」=「出社する・オフィスにいる」という意識に変換されてきた。

この意識をつくり上げているのは、高度経済成長という環境にフィットした日本型雇用の三種の神器である「終身雇用・年功序列・企業内労働組合」のシステムだろう。新卒一括採用のプロセスや、会社が一生をほぼ保障してくれるこの制度は、社内での昇進が人生の成功という価値観を強化し、会社を超えた仕事やキャリアに対する自律性を削(そ)いできた。

不確実性が高く、少子化が進む現在、あらためて多くの大企業は、リモート以前に、ワークの設計(仕事の割り振り、目標設定、OJT〔フィードバック〕、成果管理の仕方、人事制度など)自体を職務中心に設計していく必要がある。

その意味では、ジョブ型雇用のエッセンスも取り入れ、「人」から「職務」を中心としたマネジメント全体の変革も必要だ。成果を管理することで、[図表2]で示したようなさぼっている等の評価懸念は解消されるだろう。

コロナ禍によっていや応なしに進んだリモートワークは、人材マネジメント戦略の全体を見直すよいきっかけと捉えることもできるだろう。

5. リモートチームをつくるコツ

では、あらためてオフィスワークでは難なくできていたが、リモートワークで難しくなったことは何だろうか。オフィスワークからリモートワークへの大きな変化は、「地理的制約」「時間的制約」「非言語情報の欠損」の三つである。

この三つは、どれもメリット・デメリットがある。地理的・時間的には、世界中から優秀な人材を確保できるといったメリットもあるが、現時点では、物理的な空間が共有できなくなったが故の「個業」化や、ちょっとした「助け合い」や「相談」がしにくくなったというデメリットもあるだろう。

「非言語情報の欠損」は、「阿吽(あうん)の呼吸」や「空気を読む」ことを大切にしてきた日本人のスタイルにとって、「相手の気持ちを察することができずに不安」という心理的負担を増加させる。

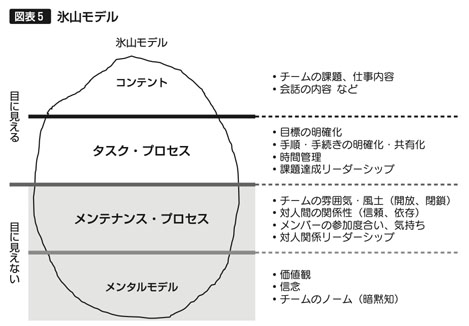

では、前掲のパーソル総合研究所の調査結果のように、このようなデメリットを乗り越え、リモートワークに上手に活用しているチームは、どのような工夫をして、チーム力の向上につなげているのだろうか。ここでは、われわれの調査結果とインタビューを踏まえて、タスク・プロセス、メンテナンス・プロセスの観点からから考えたい[図表5]。

[1]タスク・プロセス

タスク・プロセスとは、「仕事の進め方、手順、コミュニケーションの方法、ルール、役割分担」を指す。組織全体の人材マネジメントの仕組みやルールの見直しといった改革ではなく、現場のリーダーやマネジャーとして、タスク・プロセスの観点からすぐにできることも多い。

⑴場当たり⇔段取りのマネジメント

一つ目は、リーダーが段取り力を上げ、メンバーの役割を “明確化” していくことだ。これまで同じ時間・空間で仕事していた環境と違い、リーダーは、これまでどおり朝に出勤して、何となく「あれやっておいて」といった場当たり的な指示は出せない。

リーダーは、「誰が、いつまでに、何を、どこまで行うのか、いつ確認するのか」を事前に言語化し、アウトプットのイメージまでメンバーに伝える必要がある。また、特に若手や新入社員に対しては、仕事自体を1人でできる適切なサイズに細分化して、こまめな確認・フィードバックを行うことも大切だ。

⑵暗黙⇔見える化のマネジメント

二つ目は、目標、役割、コミュニケーションなど、いろいろな側面での見える化のマネジメントだ。

リモートワークでは、日本人が得意であった “阿吽の呼吸” や “暗黙の了解” といった形で仕事を進めることは難しく、ちょっとした助け合いや協力を気軽にできる工夫が必要だ。また、一緒にいないからこそ、無駄な臆測を排除する情報の透明性も重要になる。

①工夫1:状態の見える化

チームメンバーが、今、何をしているかという状態を “見える化” しておくことが大切だ。メンバー一人ひとりが離れた環境にいる場合、今、相手はどこにいて、どういう状況なのか、パソコンの前にいるのか・そうでないのか、今、メッセージを送ってよいのかと、余計な臆測や配慮をしてしまう。

既に会議や打ち合わせの予定などスケジュールを公開・共有している組織がほとんどだろうが、その情報に加えて、相談できる・コンタクトを取ってよい時間を設定したり、Skype等の状態表示などを活用して「席にいます」「取り込み中です」などの状態を共有化する工夫は、コミュニケーションコストを削減できる手段の一つになる。

②工夫2:情報・コミュニケーションの見える化

例えばオフィスに一緒にいれば、誰と誰が話している、最近どのような案件や課題があるのかなど、自然と耳や目に入ってくる。一方、リモートワークになると、組織全体の状況や周りのメンバーの状態が見えなくなり、これが続くと、孤独感が増してきて組織に対する信頼も低下していく。

そのような事態を回避するために、Chatwork、Slack、Teamsなどのツールを利用した情報やコミュニケーションの見える化が重要だ。

あるベンチャー企業では、秘匿性の高いもの以外、すべて案件をチャットでやりとりし、誰でも見られる状態にしていた。業務上の質問・確認もその中でほとんどのやりとりが完結し、自分が関わっていない案件でも、興味があれば、その中身を確認できる。新型コロナウイルス感染拡大以前から社員の半分がリモートワークをしていたため、このような取り組みは当たり前に行われていたという。このようにチーム全体の情報格差をなくすことは、助け合いができる基盤となるだけでなく、一人ひとりの視座も高くする効果もあったと聞いている。

③工夫3:非言語情報の見える化

三つ目は、できるだけ非言語情報を共有することだ。オンライン会議で、音声だけでなく顔が見られる状態にすることで、多少なりとも表情が分かり、相手の反応を確認できる。すべてにおいてカメラをオンにすることがよいとは言わないが、議題によってはカメラをオンにするルールも必要だろう。オフィスでは当然顔を突き合わせていたのに、リモートワークになった途端、カメラをオンにすることに抵抗感が出てくるのは不思議なものである(女性の場合は化粧をしていないという物理的な理由もあるが)。

チャットでは会話が無機質にならないように、絵文字などを活用することもよいだろう。

また、対面と違って、リモートでは上司は部下の顔色や表情から相手の体調などを察することは難しい。そこで、部下の状態把握の補完ツールとして、第4回で紹介した “見える化アプリ” の利用もお勧めだ。

[図表3]の調査結果で裏付けられたように、効果的なデジタルツールの活用はチーム力向上につながるはずだ。各種ツールの高機能化が進んでいる現在、ツールの使い方を少し工夫することで、リモートのデメリットを克服しつつ、想像以上に良いチームをつくることができるだろう。

[2]メンテナンス・プロセス

メンテナンス・プロセスとは、「人間同士の関係性、お互いの影響度、メンバーの参加度合い・やる気」を意味する。

このような「メンバーの参加度合いとやる気」は一緒にいるよりも、離れているほうが当然見えづらい。だからこそ、人と人との関係性やメンバーのやる気に、より配慮したマネジメントが必要になる。

倉貫義人著『リモートチームでうまくいく』[日本実業出版社]に興味深いことが書いてある。リモートワークを続けてきた著者の会社の実体験を踏まえ、オフィスにあってリモートになかったものは「存在感」と「雑談」であり、これらに関することが最大の課題だったというのだ。

⑴存在承認のマネジメント

「存在感」の欠如は、われわれにも実感があるだろう。オフィスにいればおのずと相手の「存在」を感じられるが、リモートでは難しい。

会議では、対面であれば、“その場に集まる” ことで多少なりとも雑談も生まれ、存在自体の承認はされやすい。また、仮に発言しないメンバーがいても、そのメンバーの表情や態度から “意見がありそうだな” とか “納得していなそうだな” と感じ、配慮することができた。

一方で、リモートワークでは、発言しない人は「いるかいないか、分からない」といった状態になり、発言者の影響力のみが大きくなっていく。筆者の経験でも先日、以下のような事例があった。

筆者がオンライン会議中、長女が隣で勉強していた。新参者である筆者は当然話す機会もなく、聞いているだけだった。30分くらいたったとき、突然「ママはどうしてしゃべらないの? ママに少しくらい、『青島さん、どう思う?』って聞いてくれればいいのにね…」と不満げに言ってきた。その後、自分なりに母が参加している会議を正当化するべく「ママは聞いていて、何を勉強しているの? 前に『聞いているだけでも勉強になる』って言ってたもんね…」と伝えてきた。

しかしながら、1時間も発言しない状態が続くと、娘はいきなり「私、頭にきた。怒っているよ、ママ、参加しなくてもいいのに」と言い放った。子どもながらに “発言しない会議=存在承認されていない” と捉え、そこに怒りを感じたようだ。筆者自身はあまり気にしていなかったが、このように感じる人もいるだろうし、時と場合によっては、このような思いを感じることがあるのだろうと思わされた出来事であった。

もちろん情報共有が主たる目的の会議は、聞くだけの人がいることも必要かもしれない。しかし、リモートワークであれば、資料を見れば済む・メールで済むものはそれで済ませるべきだろう。本当に必要な会議は何なのかをあらためて考えることも必要だ。

また、発言しない会議は、発言する会議よりも2~3倍のストレスがかかる場合もある。必要な会議の必須参加者を限定し、それ以外の参加者は任意にするなどの配慮も大切だ。任意であれば、時間があれば参加する程度の負担感なので、それほどストレスはかからないだろう。

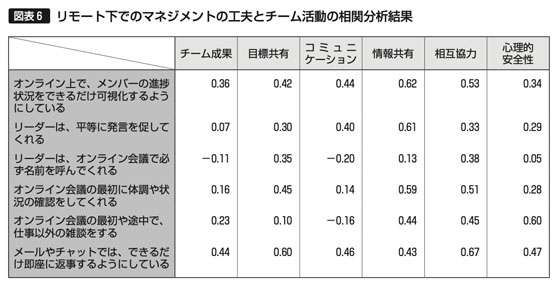

加えて、筆者らの最近の研究では、会議をするときは、「名前を呼ぶ」「平等に発言を促す」といった対面でも有効だった存在承認に関する手段は、オンラインでも有益であることがあらためて判明した[図表6]。

これらもオンラインだからこそ、より気を付けたいポイントといえる。

⑵雑談のマネジメント

雑談のマネジメントも重要だ。多くの学者やコメンテーターが、職場から雑談が消え、創造的な会話やアイデアが減ったと指摘している。

われわれの調査からも、オンラインでの雑談はチームワークの重要な要素であり、心理的安全性に大きな影響を与えることが判明している[図表6]。

チーム力を上げるためには、インフォーマル情報を含めたお互いの状況や背景を知ることが大切であることは第4回で伝えたが、そのための雑談は必要不可欠である。

オフィスワークでは、自然と発生していた雑談だが、リモートワークでは意図的に行うことが必要だろう。不必要な情報共有を減らし、雑談の時間を取ることをお勧めしたい。

⑶返答のマネジメント

相手に対する素早い反応(クイックレスポンス)はリモートになったからこそ重要だ。これまでは、部下は、すぐ横や前にいる上司や先輩にちょっとした相談や質問にすぐに答えてもらっていたが、リモートワークになった途端、素朴な質問ですら、チャットやメールなどを使わなければならない。そして、返事が来ない場合は、その仕事が進まなかったり、返信を気に掛けたりしながら別の仕事をすることになる。このような “感情労働” を軽減するためにもクイックレスポンスは効果的だ。実際にわれわれの直近の研究からも、クイックレスポンスとチーム力の相関は非常に高かった[図表6]。セキュアベース・リーダーシップの大切さを解説した第5回でも、この重要性は伝えたが、チーム力を上げる他のどの要因よりも相関が強かったことは興味深い。特に関係性が浅い間柄ほど、クイックレスポンスに気を付けたいものだ。

6. 最後に―物事の捉え方を変える

あらためて、心理的安全性とは「このチームでは率直に自分の意見を伝えても、対人関係を悪くさせるような心配はしなくてもよいという信念が共有されている状態」である。

心理的安全性の低下を引き起こす対人不安は、日々相手や仲間と接する中で、相手の反応に応じて、高くもなり、低くもなる。相手の顔色を感じ取れる機会が減り、反応が読みにくいリモートワークでは、さまざまな不安や懸念が発生しやすいことは前述のとおりだ。

このような環境だからこそ「相手が自分の発言を肯定的に受け止めている」「相手は前向きに捉えてくれる」といった考えをベースに持つことが大切となる。そして、多少反応が悪くとも、「自分の意見が否定されているのではなく、その意見を吟味してくれている」といった肯定的な捉え方をする訓練も必要となるだろう。

リモートワーク環境の適応に向け、マネジメントやデジタル活用なども大切だが、われわれ自身の心理的成熟(物事や人に対して、事実ベースで肯定的に捉える力)も大切な要素になる。

チームの信頼は、一人ひとりがチームメンバーを信頼することから始まる。オフィスワークやリモートワークにかかわらず、不確実性の高い時代を生き抜いていくためには「信頼し、信頼される」連鎖を生むチームづくりを期待したい。本寄稿がその一助となれば幸いである。