本書によれば、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)への対応は、人事面においても、高度なデジタルスキルを持つ人材をどう処遇するかという問題だけではなく、デジタル化を主導するリーダー人材の育成や調達をどうするのかも含め、もはや待ったなしの状況にあるとのことです。

本書は、企業が今後デジタル化を進める上で、どのように人事・人材マネジメントモデル変革を進めていくべきかを、事例を交えながら示したものです。

第1章では、デジタル化の現状を人材視点から総括すると、デジタル化に対する多くの企業の取り組みはまだ成果につながっておらず、そこには改革を拒む組織とヒトの問題があるとしています。

第2章では、デジタル人材の処遇について述べています。まず、デジタル人材を「ビジネス系」と「IT系」の二つに区分し、調査結果を基に、デジタル人材のモチベーション要因や思考特性を区分ごとに分析しています。また、日本型人事制度を職能型・職務型・役割型に分類し、それぞれのデジタル人材の人材マネジメントとの親和性を考察した結果、職能型人事制度(純日本型人材マネジメントモデル)は既に機能不全化しており、見直しが迫られているとしています。そして、デジタル化への不安から生じるコンフリクトを乗り越えるには、経営者のリーダーシップが鍵になるとしています。

第3章では、DXを実現するために必要な組織・人材とは何かを述べています。エンジニアを獲得するだけではDXは実現できず、デジタルで経営のかじ取りができる「経営人材」、デジタルテクノロジーとビジネスをつなぎ、ビジネスモデルの創出や業務プロセスの抜本的改革をリードする「ブリッジ人材」、デジタル人材を幅広く確保するための「デジタルビジネスの下地づくり」の三つがこれからの企業には必要であるとし、そうした考えの下に人材獲得戦略を繰り広げている先進企業の例を紹介しています。

第4章では、処遇制度について述べています。デジタル人材の処遇においては、既存の非デジタル人材との公平性やバランスの問題が生じがちで、この問題の解決アプローチとして、「外部市場価値連動型」職務給制度の導入を提案しています。また、有期雇用契約や業務委託などの形態も考えられること、さらには職務給と能力給のハイブリッド型の報酬制度などを、実際にそうした仕組みを取り入れている企業例も交えて紹介しています。

第5章では、「組織開発手法を活用した人事改革ステップ」について述べています。そのステップとは、①トップが想いとコミットメントを持つ、②役員層を全体最適視点へ転換する、③経営陣でありたい姿から描く、④現場MGを共鳴型で巻き込む、⑤現場MGが双方向マネジメントへ転換する、⑥人事部がエンゲージメントをモニタリングする、の6段階であるとして、それぞれのステップについて解説しています。

本書を読んで、DXの実現に向けて人事面で対応していくということは、これまで抜本的な改革を先送りしてきた日本型人材マネジメントモデルを見直すことにおのずとつながっていくのだとの思いを強くしました。

ともすると抽象論になりがちなテーマですが、先進企業の制度事例が織り込まれていて、具体的なヒントが得られやすかったように思います。

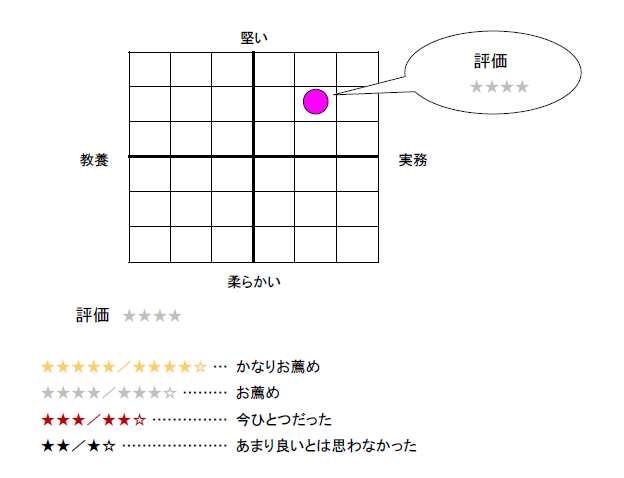

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2020年9月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー