堀江真弘

堀江真弘ほりえ まさひろ

Resily株式会社 代表取締役

1. 前回のおさらい

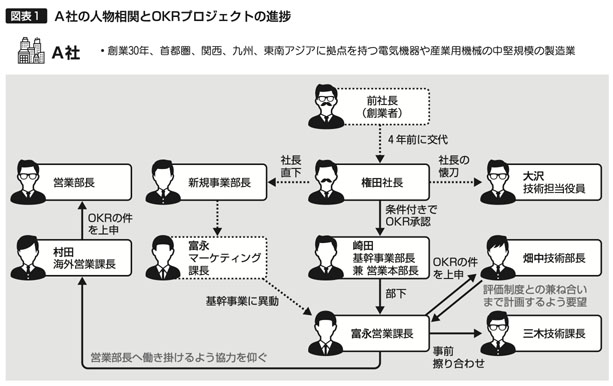

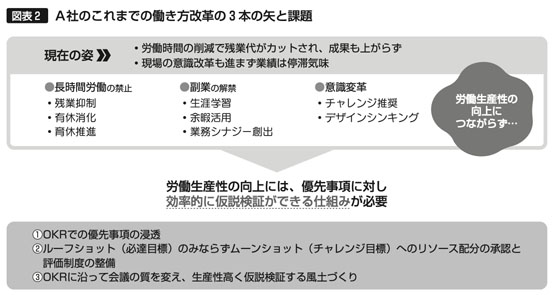

A社は首都圏、関西、九州、東南アジアに拠点を持ち、創業30年を迎えた中堅規模の製造業だ[図表1]。創業社長からバトンを引き継いだ権田は、4年間で複数の新規事業を軌道に乗せた。一方、基幹事業はグローバル化にさらされ、衰退傾向にあり、基幹事業を変革できなければ新規事業が成長する前にA社は危機的状況に陥る。課題は、基幹事業の保守的で新たな仕掛けを生み出せない風土だ。働き方改革の波で成果が高められないまま労働時間と残業代が削られ、社員のモチベーションはさらに低下している。

そこで、権田が目をかけていた営業課長の富永に、基幹事業の意識改革を依頼した。富永は、OKRという高い目標を会社で掲げ、全社の力を会社の優先事項に集中させるためのフレームワークを権田に提案した。

2. OKRの導入条件は、

働き方改革の文脈に乗せること

富永がOKRの特徴と導入の効果、A社が解決すべき組織課題、OKRの導入ステップ、他社の事例について数十分プレゼンした後、権田は矢継ぎ早に富永に質問を浴びせた。

「なぜ、スタッフたちはOKRに力を注ごうと思うんだ。ただでさえ働き方改革で効率化を求められているというのに、さらに高い成果を求めて多くの力を注ぐことにスタッフは納得するのか」

「これまでやってきた意識変革とは、一体何が違うんだ。散々、同じようなことをやってきたじゃないか」

予想どおりの反応だと富永は思った。OKRは、概念そのものではなく、基幹事業を変革し、新規事業とともに当社を復活させる経営陣の魂の込もったメッセージこそが重要なのだ。その上で、それを全社に波及させる推進体制と継続運用が肝になるのである。しかし、権田の言葉は、OKRへの疑念そのものだけでなく、ついには富永がマーケティングから基幹事業部に異動して腐っていたことにまで及んだ。

「新規事業の空気を基幹事業部に浸透させられず、腐っていたお前が、本当にほかの課長連中を動かせるのか」

この言葉に対し、富永の上長である崎田はすかさず「社長、富永については、私も十分に時間をかけてやれなかったんです」とフォローした。しかし、権田の言葉は収まらなかった。富永は、権田の勢いを見るにつけ、今回の計画にかける想いの強さを感じた。

「ではお伺いしますが、権田社長は、製造スタッフの目標に、毎期変わり映えのしない同じような内容が並んでいることをご存じでしたか?」権田は、面食らったような顔をした。「もちろん、役員会でそんなことが報告されないことは分かっています。しかし、基幹事業部が前進していないことは、崎田事業部長からもお聞きになっているのではないでしょうか。OKRの導入には当然スタッフのモチベーションの管理も必要です。ですが、まずは、事業や各部の優先事項を、権田社長が望む会社の方向と一致させ、その進捗(しんちょく)を現場から適宜・適切に受け取らなければならないはずです。でなければ、経営の舵(かじ)取りができない。経営企画部が策定している中期経営計画の大義名分も、基幹事業部の旧態依然とした体制の中で有名無実化しているのではないでしょうか。OKRの導入で、権田社長自身もお考えを変えていただかなければならないかと思います」

富永は、かつて企画会議で立場を忘れて熱い議論を戦わせてくれたときの権田を信じ、言葉を並べた。崎田は黙って権田を見つめている。

権田はゆっくりと口を開いた。「お前の言うことは分かった。もう一度聞くが、なぜOKRを導入することで改革が進むんだ」

「はい。少なくとも、経営陣が魂を込めて設定したOKRであると事業部門が信じることができれば、たとえ経営が目の前の問題に意識を取られたとしても、現場が経営を優先事項に戻してくれるのではないでしょうか。そして、事あるごとに、経営からスタッフに優先事項をOKRに沿って伝え続けることができれば、志を同じくする推進チームが現場で優先事項に意識を向ける活動ができるはずです。重要なことは、継続的な活動として権田社長をはじめ経営層が一枚岩になってメッセージを発信し、推進チームが動き続けることです」

権田はしばらく黙り込んでいたが、最後にこう言った。

「働き方改革で、現場は成果を上げたくても無理だと思い込んでいるのだろう。そうだな、富永」

「はい、そのとおりです。時間も限られ、新たな取り組みをする時間がないと思い込んでいます」

「働き方改革の文脈に沿って、削(そ)がれた労働時間で高い成果を上げられるように進めよう。働き方改革は、確かに会社の一部の連中のやる気を削いだ。お前のような野心がある若手には特に逆効果だった。しかし、短い時間で最大限の効率を上げることは今後の会社運営にとって必要なことだ。長時間かけて成果を出す働き方はもう限界だ。労働生産性を高めなければ、世界では通用しない。働き方改革を成功させる文脈で、全社を変えていこう。それがOKRを進めるための条件だ。そして、小さな成功事例をつくれ。全社で話を進めるのはその後だ。まずは小規模の部署に限定的に導入して、事業が前に進んだという実績を目に見える形で見せてくれ」

それを聞いて、富永と崎田は安心したように互いを見た。崎田との事前擦り合わせのとおり、着地できた[図表2]。

富永はプレゼンを振り返り、「権田社長も、この4年間、必死に会社を変えようとしてきた。しかし、変革を実現するには、志を同じくする現場のメンバーの力が必要だ。大丈夫、権田さんと崎田さんがいる」と決意を新たにした。

改革の血が静かにA社の動脈へと流れていく。

3. OKRの効果を創出する四つのポイント

富永と権田、崎田は議論を通し、以下のことを決定した。

④成功事例が蓄積したら、経営層を巻き込んで一気に全社に展開する

富永は、小規模の導入範囲について考えていた。マーケティング部門だけで取り組むのでは効果は少ない。しょせんは “企画屋” がやっていることと言われてしまえばそれでおしまいである。少なくとも、プロジェクト単位で他部門を巻き込めるとよいのだが。周囲の課長は、富永より年上で、もう部長に昇格する見込みのない者や、富永と出世を競うライバルもいる。皆、一筋縄ではいかないだろう。基幹事業部長の崎田といえども、他部門の部長を容易に動かすことは困難だ。ましてや、次の役員を狙う部門長は、過ちを犯すことを避けたがる。結局、エース級の課長の声が複数集まらないと動かないだろう。富永は、まず自身が心おきなく相談できる海外営業課長の村田に声を掛けた。

「つまり、OKRってのは、四つの効果があるってわけだ」

そう言って村田は、コーヒーを飲みながらディスプレー越しの富永に話し掛けた。村田は年間の3分の2以上を海外で過ごす。会話をする際には、もっぱらテレビ会議を使っている。

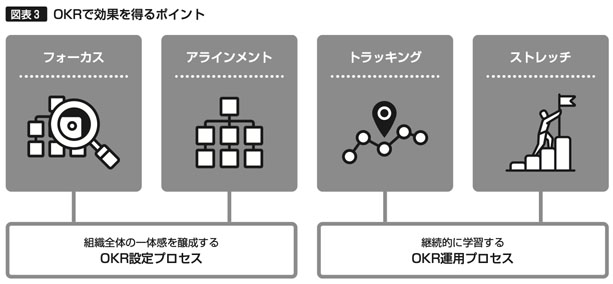

「そうだ」と思い立った富永は、あらためてOKRの仕組みと効果を[図表3]のようにまとめた。

[1]OKRの設定プロセス

OKRの効果を得るには「設定」と「運用」の2段階のプロセスを経なければならない。まずは、「設定」段階として、フォーカスとアラインメントで「組織の一体感」を醸成する。

●フォーカス

フォーカスとは、OKRに関わるすべての関係者にとって、トップのOKRが明確かつ簡潔に方針を理解できるようにすることを意味する。全社で導入する場合は会社OKRを、プロジェクト単位であればプロジェクトOKRを具体的に示さなければならない。例えば、「○○の領域で、□□によって、△△を実現する」というObjectiveを設定するとき、それぞれ何を指すのかをはっきりさせる。例えば、○○が市場や顧客領域、□□が強化する組織の能力、△△が外部からの認知といった具合である。

Objectiveが抽象的だと、プロジェクトに関わるメンバーはフォーカスを定められない。

●アラインメント

次のポイントは、アラインメントだ。トップOKRが決定すれば、部門やさらにその下の部署ごとのチームが、OKRを達成するための戦術と、具体的なアクションやマイルストーンを設定する。ここでのポイントは、設定するOKRの質は階層ごとに異なることを理解することである。例えば、階層ごとに設定するOKRでは、以下の点を心掛ける。

各階層がそれぞれのポイントを意識した上で、OKRを関連づけて設定し、全社にそれらをオープンにすることで初めてアラインメントが完成する。階層ごとの方針と進捗を逐一確認できる環境を整備することで、会社全体の足並みがそろっていくのである。

このフォーカスとアラインメントによって、全社がそれぞれの役割を理解し、一つの目的に向かって進んでいくことができる。こうして「組織の一体感」が醸成されるのである。

[2]OKRの運用プロセス

OKRを設定・共有した後は、実際の運用フェーズに入る。運用フェーズのポイントはトラッキングとストレッチである。

●トラッキング

トラッキングは、進捗の確認による振り返りのことである。Objective達成のキーとなるKey Resultを定量的に設定し、Key Resultの進み具合を確認することで振り返りを行う。各階層のOKRが、何によって前進したのか、なぜ進捗しないかを検証し、仮説を試しながらマイルストーンに正しく進むために学んでいくのである。

トラッキングは、「管理」のためではなく、「会社として学習し、高い成果を上げる」ために行うことが肝要である。部門配下のチームが設定したOKRの具体的なアクションの結果、第2階層の部門OKRが進捗しているかどうかを見ていくことが重要である。そして、月次で部門で取りまとめた課題や現状を基に、会社や事業が示した方針に正しく進んでいるかを振り返り、必要に応じて部門の戦術を微調整する。こうして、会社の全階層を巻き込み、全社で学習を進める。そして、この学習を加速させるのが、次のポイントとなるストレッチである。

●ストレッチ

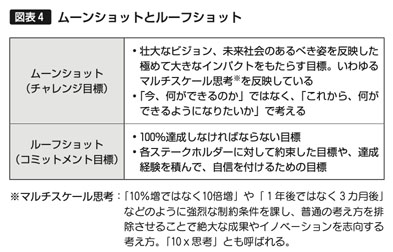

OKRではアグレッシブに目標を設定する[図表4]。しかし、絶対に達成できないと感じるものだとOKRは失敗する。できるかできないか成功確率が半々くらいのものにすることがポイントである。パニックに陥らず、それでいて安心できるほどではないと感じる水準でなければいけない。チームが達成に向けてかすかな自信を感じられるような難易度とすることが適切である。

運用フェーズでは、トラッキングとストレッチの二つによって、常に会社や事業が目指す方針に向かって優先事項を調整し、目標達成を目指していく。

特に重要なのは、会社の階層ごとに進捗を確認し、振り返りで明らかになった課題を効率的に上の階層と共有する会議体(=効率的なトラッキングの場)の設計である。

「俺たちに今重要なのは、フォーカスだな」と言って、村田はコーヒーを飲み干した。

「そうだ。崎田さんが頑張っているのは分かるが、そろそろ事業として捨てるものを決めて、一時的な損失を受け入れてでも思い切って方針転換しなければならない」

「まさにそうだ。だが、それだけではダメだ」と村田は続ける。

「富永が言ったように、フォーカスを決めた上で、適切にトラッキングをしなければならない。今の営業会議は、数字の進捗確認しかしていないんだ。チーム力を高めることなんか何も考えていない。未達の時は怒鳴られるだけだ。部門として何も学習できていない。この会議の在り方を根本から見直さなくてはいかん」村田はいつになく饒舌(じょうぜつ)だ。

「経営層の言う働き方改革は、こうした会議の一つひとつの質を高めていくことで実現できるんじゃないか。富永、お前はそう考えていたんだろう? それだけじゃない。今の営業にはムーンショットという高い成果を求める力が存在しない。いや、ムーンショットに力を注ぐ後ろ盾がないんだ。『評価のことは気にせずにチャレンジに力を注いでよい』と、経営層は誰も言ってくれない。いったん後押ししたように見えても、失敗すれば守っちゃくれない」

富永は、村田が富永の意図をくみ取り始めたことを感じていた。

「会議の質の向上、それに、ムーンショットへのリソース配分の承認を得て、しかも失敗による評価への影響を最小限にしなければならない。それができなければ、働く時間を削られて成果を上げるなんてことはできやしない。働き方改革なんて、ただ残業代を削るための口実さ。もちろん、ムーンショットには新たな製品企画と販路開拓のためのマーケティング戦略、そして俺たち現場の戦闘力が必要だ」村田はそこまで言い切って、カップを置いた。村田は、富永の言葉を待っていた。

「技術とマーケティング、そして村田の大きな営業力、これでプロジェクトチームは決まりだ。通常の営業やマーケティング活動は、ルーフショット(100%達成する必要があるコミット目標)とし、ムーンショットを新たなプロジェクトとしてOKRに落とし込んで進めてみよう。各部門長の承認を得たいと思う。村田、営業本部長に話してくれるか?」

「もちろんだ」

「崎田基幹事業部長には、既に話が通っている」

方針は決まった。部門長の了承さえ取れたら、後は小規模導入の成果(ROI)設定と、プロジェクトゴール、ロードマップを決めるだけである。

4. 技術部長との対話、OKRと人事評価との兼ね合い

畑中技術部長はかたくなだった。「OKRを導入したからといって、バラ色になるわけではない。富永が言っていることは分かるが、技術部の評価は君が考えているよりももっと難しく機微なものなんだ。技術部の成果は2、3カ月で出るようなものではないことは、富永、お前が一番よく分かっているんじゃないか」

技術企画は承認から市場投下まで、優に1年はかかる。権田との企画を新規事業で進めるに当たって、権田は後任の技術担当役員である大沢に、提携会社を使ってあらかじめ技術検証を進めさせていたという。だからこそ、スピード感を持って新規事業を進められたのである。畑中技術部長は、それを面白く思っていないように見えた。

富永は、ここで準備してきたカードを切った。事前に、技術部の三木技術課長との会話の中で、畑中技術部長を口説き落とす策を見いだしていたのである。論点を、新規技術ではなく、マーケティング部門との連携による既存技術の革新に絞るというアプローチだ。しかも、その技術は畑中技術部長の発案によるものだ。

「畑中技術部長、マレーシア向けの自動車機械部品XY技術の件ですが、調べてみたところ、中国のある会社がこの技術に可能性を感じているようです。類似技術を持つ日本企業の買収を狙っていると聞いています。当社の既存技術は、そこと比較して競争力がある。しっかりとした市場調査とマーケティングで、息を吹き返すのではないですか」

富永は畑中技術部長の権田への闘争心をくすぐるように言った。「畑中技術部長もお気づきなのではないでしょうか。本当は、マーケティング部門の協力があれば、技術部は復活できるのではないか、と。技術と企画でしか、世の中は変えられない。片方だけでは成立しないんです」

畑中技術部長は、「そこまで言うんだったら」と言い、試すような目で富永を見た。「君の言うプロジェクトで技術部がねじ曲がった評価を受けないよう、我々が納得できるような人事評価制度との兼ね合いまできちんと計画してくれ。それがなければ、技術部はこの話には乗れない」

このようにして、畑中技術部長との対話は終わった。畑中が決してNOとは言わなかったことに富永は手応えを感じた。しかし、OKRは人事評価とは切り離して運用すべきであるとセミナーでは教えられた。富永は、人事評価制度の設計がこのプロジェクト最大の難関であると見ている。不安に駆られながら、崎田の電話番号をタップした。

次回、富永は労働組合との交渉を最小限にとどめるため、人事評価制度の設計を人事部門と擦り合わせていく。MBO(目標管理制度)とOKR、KPIとOKRは、果たしてどのように違うのか、どのようにスタッフたちの業務に変化をもたらすのかを明らかにしていくことになる。