企業が継続的に成長していく上で欠かせない経営資源であるヒト、モノ、カネ、情報のうち、最も重要なのが「ヒト」であることはドラッカーの指摘を待つまでもありませんが、経営管理においてその「ヒト」の部分を担うのが人事労務管理の役割といえるでしょう。

では実際問題として、人事部に新たに配属になった若手社員がいたとして、人事労務管理(人材マネジメント)の全体像がどれぐらい把握されているかというと、とりあえずは目の前の仕事をこなすことに忙殺され、近視眼的にしか自らの仕事を捉えられていないということもあるのではないでしょうか。

本書は、人事労務管理を担当する初心者から中堅クラスを対象に、人事の業務全般が体系的に把握できるように解説された入門書であり、2012年刊の初版、2017年刊の第2版に続く第3版であるとともに、2010年刊の『人事担当者が知っておきたい、⑩の基礎知識。⑧つの心構え。―基礎編(人事の赤本)』『人事担当者が知っておきたい、⑧の実践策。⑦つのスキル。―ステップアップ編(人事の青本)』の姉妹本になります。

これまでと同様、第1章で「人事の基本」として7つの仕事を挙げ、第2章以下、人材確保、人材活用、人材育成、働き方や報酬マネジメント、働きやすい環境の整備、労使関係と社内コミュニケーションを良くすることなど、人事にとって重要な8つの役割について解説されています。

原則として見開きごとに1テーマ、要点を絞って簡潔に解説されている上に、図説もふんだんに使われていて、新任の人事パーソンにも読みやすい入門書となっています。

入門書の要件である「読みやすさ」と「内容に漏れがなく一貫性があること」の、その両方を本書は満たしており、人材マネジメントの基本的なコンセプトから、諸制度の枠組み、「採用」から「退職」までの業務の流れ、労働法・社会保険に関する基礎知識などが、バランスよくコンパクトに網羅されています。

さらにこの第3版では、近年の法改正への対応はもちろん、最近注目の人事に関するトピックやテーマにも触れています。例えば、職場環境に関する章では、メンタルヘルスケア、ハラスメントの防止、ワーク・ライフ・バランス、ダイバーシティへの対応といった項目が新たに設けられています。

また、最終章では、これからの人事の課題として、これまでも触れていた少子高齢化、グローバル化、企業の社会的責任に加え、HRテックとピープル・アナリスティクス、日本型雇用慣行とその変容、人事管理(PM)と人的資源管理(HRM)といったトピックにも触れられており、まさに「今」読むにふさわしい入門書となっています。

従来の人事労務管理の入門書が、実際には「マネジメント」領域までは踏み込んでおらず、実務中心のいわば「アドミニストレーション」偏重であるものが多いのに対し、この「緑本」「赤本」「青本」のシリーズはいずれも、人材の「マネジメント」という視座がしっかり織り込まれています。

部下に人事部の役割や仕事を教える際に、実は伝えるのに最も苦労するのがその「マネジメント」の部分であり、そこまでを含めてカバーしている点がこのシリーズの特長であると思います。

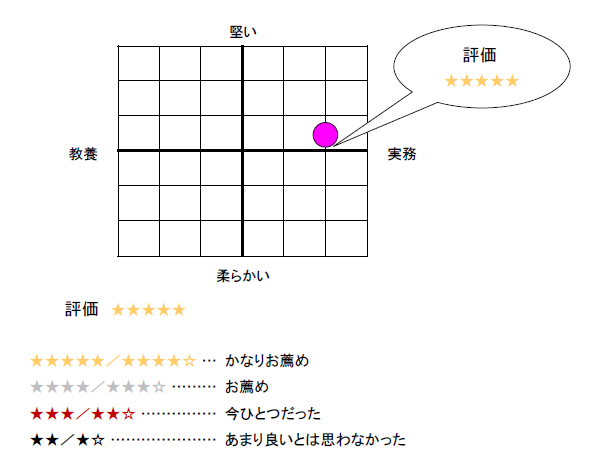

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2020年8月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー