深谷梨恵

KPMGコンサルティング シニアマネジャー

青島未佳

一般社団法人チーム力開発研究所 理事

KPMGコンサルティング ディレクター

九州大学 人間環境学研究院 学術研究員

1. はじめに~心理的安全性の醸成に必要なこと~

多くの日本企業の場合、上司と部下は、評価者と被評価者の関係にある。当たり前であるが、上司と比べ知識や経験が未熟であろうメンバーからすると、「今こんなことを言ったら、上司にどう評価されてしまうのだろう」という “恐れ” や “脅威” の感情が生まれて当然だ。

筆者も若手だった頃、上司に「全然意味が分からない」と抽象的で曖昧(あいまい)な指示やフィードバックを受けていた。「馬鹿(ばか)だと思われたくない」「否定されると傷つく」「評価が下がってチャンスが減るのは嫌だ」というネガティブな気持ちでいっぱいになった。そして、精神的にも楽になりたい一心で、上司の抽象的な指示に対し「かしこまりました」と答えてしまうことが多かった。そのため、その抽象的な指示の本意を聞くことができず、再度提出した企画書や提案書に対しても「やり直して」と言われてしまうことの繰り返しだった。読者の皆さんも同様の経験をしたことはないだろうか。このような、部下が上司の評価を気にして、言いたいことが言えなかったり、聞きたいことが聞けなかったりという対話の問題が、心理的安全性が欠如している状態そのものを表しているのだ。

心理的安全性が高い組織とは、「上司を含むチームメンバーがチームの目的や目標の達成に向けて、あるときは熱い議論を交わしながら、お互いの知恵や意見を率直に話し合い、より良い結果を導ける組織」であると、第1回でお伝えした。上記の例において、どのような要素があれば、多少躊躇(ちゅうちょ)したとしても、自分の考えを率直に発言できたのだろうか。

その要素の一つは「チームの共通目的」だ。第3回でお伝えしたように、チームの共通目的があるからこそ、心理的安全性が必要となる。

チームの共通目的が自分たちにとって極めて重要であったり、達成状態の基準が明確であればあったりするほど、ヒトは行動力を増すはずである。そもそもヒトは種の生存確率を高めるために集団形成を選択してきた。 “命懸けの運命共同体” ではチームの結束もさぞ深かっただろう。目的が明確であるからこそ一人ひとりが目的に向かって正しい行動や適切な発言ができるのだ。

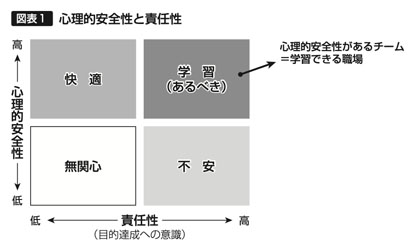

要するに、組織にとっては「心理的安全性」と「責任性」の両軸が必要なのである[図表1]。

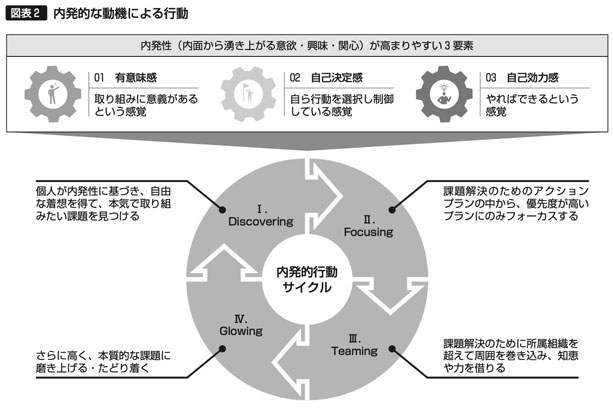

また目的は、「面白いか」「自らやりたいか」「わくわくするか」「達成感や自己効力感・有能感を味わえるか」という点も重要だ。「誰に何を思われたって気にしない!」「言いたいことは言う!」「組織のために言わないといけない!」という強い意思。このような発言に対するオーナーシップと責任感は、「組織と自分が共通でやりたいことをやっている」という強い内発性と組織と個人のベクトルの一致があってこそ形成される[図表2]。

では、実際に皆さんが所属している組織・チームにおいて、「組織の目的」を問われた場合、とっさに言葉に出てくるだろうか。

どの会社にも「ミッション・ビジョン・バリュー」があり、そこに創業者や経営者の強い思いがある。しかしながら、日々自分が担っている一つひとつの仕事がこれらにどう貢献・寄与しているのかは見えづらい。

なぜかといえば、「何のために仕事をしているか」より「何をするか、どうするか」に日々集中しているためだ。例えば、営業では日次のKPI管理、システム開発ではプロダクトローンチを目指している。まさにイソップ寓話(ぐうわ)「3人のレンガ職人」※の例にもあるように「目的なく、ただただレンガを積む職人」状態になりやすいのは組織にありがちな傾向である。

組織の共通目的を深く理解し、共感し、自分事として内発的に捉えることができないと、本当の意味での心理的安全性の醸成は難しい。

2. 心理的安全は組織の共通目的の見直しから醸成する

第1~3回では、心理的安全性とは何かをあらためて定義した上で、「人と人の関わり=プロセス」に着目した組織開発(OD)の手法と事例について解説した(詳細は、第3回を参照)。

第4回となる本稿では、心理的安全性に必要な「チームの共通目的」をデザインするOKR(Objectives and Key Results。目的と主要な結果目標)という強力なツールについて、その定義と導入効果が分かる事例を紹介したい。

3. 心理的安全とOKR(Objectives and Key Results)

まずはOKRとは一体何なのか、定義と特徴を簡単にお伝えする。本稿では、心理的安全性の醸成にフォーカスして記述するため、詳細な仕組みの説明は割愛させていただく。

[1]OKRとは

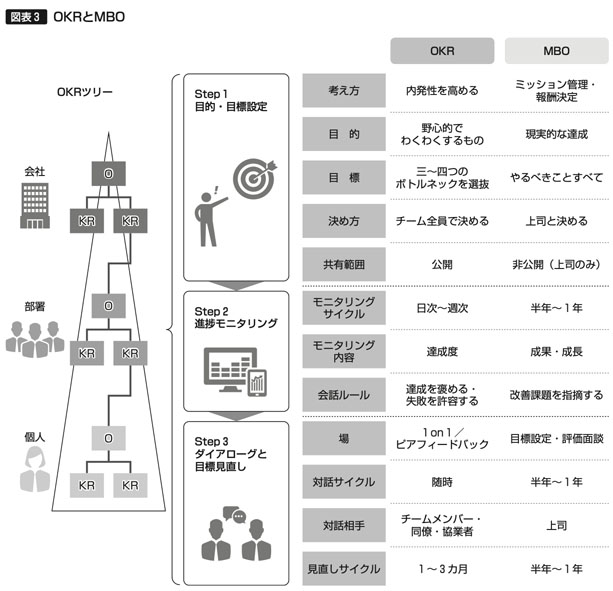

OKRとは、一つの定性目的(Objectives)とそれを実現する主要な成果指標である三つ程度の定量目標(Key Results)を、会社−部署−個人のおのおののピラミッドレイヤー間でつながりを持つように設定するもので、①目的・目標(OKR)の設定、②進捗(しんちょく)モニタリング、③対話による目標の見直し――のプロセス全体を指すプログラムである。

[2]OKRの導入手順

⑴Step1:チームOKRの設定

OKRでは、チームの目的(O)は野心的で100%達成が難しい月面着陸のように「わくわくするチャレンジ」にするルールがある。よって目的達成は必須ではないし、達成度は原則として報酬に連動させない。上司とメンバーは途方もなく困難な目的を前に、評価者と被評価者という関係性を排除したフラットな仲間となることで、より大胆でフラットな議論を実現することができる。

また、チームのOKRは所属する “全員” で議論を重ねて決定する。この一人ひとりの意思をチームの共通目的に昇華させていくプロセスが最も重要で、「自分は何をしたいか」だけでなく「自分がなぜそれをしたいのか」まで皆にオープンに伝えることが、心理的安全性を醸成するチャンスになる。

⑵Step2:進捗モニタリング

OKRは100%達成できなくてもよい代わりに、普段の仕事が「OKRに向かっていたか」は日次、週次でチェックし合うのが原則的なルールだ。進捗率はスプレッドシートなどの簡易なオンライン共有ツール等でリアルタイムに共有し、定期的に直接会話する場を持つ。大切なのは、達成については組織で賞賛し、失敗については責めないというルールだ。これはちょっと声を掛けるのに気後れしがちなリモートワーク下でも、情報共有の組織ルールとして確立されると十分にコミュニケーションを活発化しやすいスタイルであり、組織の心理的安全性を高めるドライバーともなる。

⑶Step3:ダイアローグと定量目標の見直し

目的到達に向けた主要な目標(KR)は、外部環境の変化とともに劇的に変化してしまう可能性が高い。そのため定量目標(KR)の軌道修正は、ビジネスにおける問題解決そのものともいえる。この議論の場として有効なのは、1 on 1や同僚間でのピア・フィードバックなどのリアルタイム性の高い対話(ダイアローグ)の機会だ。こういった場ではOKRのような明確な共通目的があるほうが、さまざまな議論における判断の軸を決めやすいため、多少言いづらいことでも言いやすくなる。ダイアローグが必然的に心理的安全性の醸成に寄与するのだ。

[3]目標管理制度(MBO)との違い

組織の目標管理と言えば、思いつくのはピーター・ドラッカーが提唱した理論MBO(Management By Objective。目標管理制度)である。1960年代から日本企業が導入し始め、今や約9割の企業が導入しているなじみ深いツールであるため、「MBOとOKRは何が違うのか?」という質問は定番ネタとなっているほどだ[図表3]。

プログラム全体のフレームワーク(箱)は同じである。しかし箱に入れるルール(中身)はまったく異なるというイメージで理解してほしい。MBOはタスクの自己管理や人事考課を目的としている一方で、OKRは内発性向上を目的としている。

また「両方を管理するのは煩雑ではないか」という質問も必ず出てくる。筆者はいつも、OKRは部活動やボランティアのように捉えてほしいと伝えている。OJTの延長やOff-JTの機会、もしくは福利厚生というような捉え方が一番イメージに近い。

「MBOかOKRか」という二者択一ではなく、まずは現状自分たちの組織でMBOがどのように機能しているかを、あらためて精査するところからスタートするのが大切だ。要はやりたいことが実現できればMBOだろうがOKRだろうが構わない。MBOという白飯にOKRの思想をふりかけのように加えても、MBOの箱にOKRの中身(思想)を徐々にインストールするイメージでもよい。OKRの導入パターンに画一的な正解はなく、各社の問題意識によってさまざまであってよい。

4. 組織の共通目的がなく、心理的安全性が醸成されないA社の例

ここでは、OKRのような共有するツールがないチームにおいて、過去に起こった事例を紹介する。

外資系企業であるA社は、業界標準の「Talk Straight」が行動指針として掲げられていた。同社のある組織では1年で人数が2倍程度に膨れ上がったため、あらためて組織編成を見直そうという話が出た。さほど難しい話ではないし、論点がクリアになれば早期に着地するものと当初は思われた。ところが、経営陣7~8人が集まって議論をしてもなかなか話がまとまらない。どうも芯を食った議論にならないのだ。

水面下では、少人数、個別宛てのメールやチャットが大量に飛び交っていた。それぞれの立場でそれぞれの本音を話しやすい相手を選び伝えていたようだ。一方、皆で集まって会議をすると発言が出ない、まさに心理的安全性がない状態であった。

組織づくりは、自身の裁量や権限の最大化といった利権争いや、縄張り意識につながるセンシティブな案件だ。

A社における組織の会話でも、一見皆が組織のことを思っているふうだが、遠回しには自分の利害が侵されたくないといった意図がある提案が繰り返されていた。また、「自分は正直どちらでもいいのだけど、組織のことを考えるとねぇ……」と、皆、組織のことは真剣に考えていない様子だった。

こういった状況を打開できないのは「組織が何をしたいのか=自分たちは何を目指すのか」が明確に共有されていないことが原因の一つであると、経営陣の一部はうすうす気が付いていた。しかし、気が付いているメンバーは、自ら主体的にこの問題解決に臨もうとはしなかった。

ある人は、自分の仕事が忙しく議論が面倒なので触れないようにしていた。ある人は、上長への批判につながりかねないと遠慮した。そして「一体うちの組織は何がしたいんだ」と水面下でひとごとのように愚痴り合ったまま、この議論は1カ月たっても決定に至らなかったのだ。

このチームの例から学べることは、組織の共通目的がない状態から、目的をつくり出すだけでもハードルがあるということと、目的がないと自分たちの仕事をより良くするための組織体制一つすら決められないということだ。事実、「Talk Straight」の体質があるはずと思われていた組織でさえも、目的がない中での議論は、メンバー間の利害の対立といったコンフリクトを生じさせ、目に見えぬ誰かの威圧や自分の落ち度からくるマイナス評価を恐れ、直接的に進言をするのが難しかった。

では、もしこのチームにOKRがあったとしたら、どうなっていただろうか。もしチームの目指す方向性をあらかじめ全員で腹を割って会話し、明確な目的を決定していたら。それぞれの個人が想いややりたいことも、その理由まで深く知った上で議論に臨んでいたら。もしかするとほんの1時間もあれば、この話し合いは終わっていたのかもしれない。

5. OKR活用が心理的安全性向上につながったB社の例

次に、OKRを導入したB社における心理的安全性の向上事例を見ていこう。

B社の新規事業企画チームは、新しいIT技術でイノベーションを創出することを目的に組成されたチームだ。メンバーは、中途採用の社員で構成され、B社の社風を体現するようなプロパー社員が1人もいなかった。カルチャーを感じられず、メンバーはどのような行動を起こしていけばよいか迷っていたため、お互いに様子を探るような心理的安全性のない状態であった。そして、自分たちの組織は本来何をすべきなのか悶々(もんもん)としながらも、役員が矢継ぎ早に依頼してくる “気になるテーマ” について事業化の方向性を取りあえず調査・検討しては報告するという、“突発案件への受け身スタイル” の仕事が、気が付けば半年も続いてしまっていた。

リーダーは、このままでは中長期どころか短期的にも目標を立てることすら難しく、将来のこの会社を担う新規事業の柱を創ることが難しくなってしまうと危機感を抱いた。そのようなとき、外部のコンサルタントから全員でOKRをやってみてはどうかと提案され、メンバーとともに1年間OKRを運用してみた。

最初はOKRの思想や仕組みを理解するところからで、反発も多くOKR設定作業も苦労した。しかし、徐々に議論は白熱していき、週1回金曜夕方のOKR進捗会議でのオフラインコミュニケーションも楽しみになっていった。

OKR導入後1年がたって、メンバーからは「組織と個人が何を目指して、何をやっているのかをリアルタイムで常に把握できるから仕事がしやすい」「相互理解と相互信頼が高まった」「不確実性の高い状況でも瞬時に軌道修正できるようになった」「方針転換が起こったときに、その背景や意図を皆の納得のいくように説明できるようになった」との声が上がり、組織パフォーマンスを支えるコミュニケーションの基盤が確実に厚くなってきていると実感できた。

B社では、何よりも「何が是とされる行動なのかが確立されてきた」「失敗を恐れず率直に話し合えるようになった」という意見に表れるように、心理的安全性のみならず、組織の新しい組織文化を創造した意味合いも大きかった。そして、ここでの成功要因はリーダーの統率力と1年以上の継続的な試行錯誤であった。

6. 最後に

OKRという聞き慣れない言葉に最初は戸惑うのも当然だが、管理目的やプロセス等は組織開発(OD)と大きく変わらないものである。あまり名前の印象に引きずられずに、思想や仕組み、その効果に着目してもらえれば幸いである(必要以上に混乱するくらいなら、いっそのことOKRという単語を使うこと自体を潔くやめてしまうことを、筆者はいつも現場で推奨している)。

Netflixドラマ「梨泰院(イテウォン)クラス」が大流行した。主人公がどん底から這(は)い上がり創立した会社を仲間とともに韓国一に育てるストーリーだが、筆者はまさにOKRの運用がなされていると思って視聴していた。わくわくするチームの共通目的と、どんな時でもぶれない思想に基づくリーダーの圧倒的行動力が、メンバーたちとの信頼関係をどんどん深めていく。OKRの本を買って勉強するよりも、このドラマを見るほうがエッセンスの理解の助けになるだろう。

OKRは心理的安全性にとって必要な共通の目的を限りなく適切に管理し、チーム内のコンフリクトをプラスに変え、前向きな対話を引き出すことができる強力なツールである。

冒頭で書いたように、わくわくする目的・目標は一人ひとりの内発性を高める。達成するべき目的が共有されており、そこに向かって個人の内発性が高まれば、多少リスクを取っても組織にとって必要な発言や指摘は増えていくだろう。こういった状態をつくることが、心理的安全性を醸成するということであり、その一役をOKRが担っているのだ。ぜひ、積極的なOKRの導入を検討していただきたい。

|

深谷梨恵 ふかや りえ KPMGコンサルティング シニアマネジャー 北海道大学理学部卒業・北海道大学大学院生命科学院生命情報分子科学修士課程修了。プライスウォーターハウスクーパース株式会社(旧べリングポイント)入社。その後、デロイト トーマツ コンサルティング株式会社、株式会社クニエを経て、2018年7月より現職。組織・人事戦略策定、人事業務改革、タレントマネジメント導入、HRデータ分析、組織風土改革、組織開発等の組織・人事領域全般のマネジメントコンサルティングを手掛ける。北海道大学非常勤講師、各種セミナー・勉強会講師を担当。 |

|

青島未佳 あおしま みか 一般社団法人チーム力開発研究所 理事 KPMGコンサルティング ディレクター 九州大学 人間環境学研究院 学術研究員 慶應義塾大学環境情報学部卒業・早稲田大学社会科学研究科修士課程修了。日本電信電話株式会社に入社。その後、アクセンチュア株式会社、デロイト トーマツ コンサルティング株式会社、九州大学TLO・障害者福祉施設わごころの立ち上げ等を経て、2019年3月より現職。人事制度改革、人事業務プロセス改革、コーポレートユニバーシティの立ち上げ支援、グローバル人事戦略など組織・人事領域全般のマネジメントコンサルティングを手掛ける。九州大学ではチームワーク研究や組織づくりを主軸とした共同研究、コンサルティング、研修・講演などを実施。主な著書に、『高業績チームはここが違う』(共著、労務行政)がある。 |