堀江真弘

堀江真弘ほりえ まさひろ

Resily株式会社 代表取締役

❶4年間の新規事業の取り組みでも変わらない風土

A社は首都圏、関西、九州、東南アジアに拠点を持ち、創業30年を迎えた中堅規模の製造業である[図表1]。基幹事業である電気機器事業のほか、産業用機械の製造を行っている。4年前に就任した現社長の権田は、創業社長からバトンを引き継いだ後、幾つかの新規事業を立ち上げてA社の保守的な風土を改革しようと試みた。権田はソニーの創業者の一人であった井深 大氏に強い憧れを抱く根っからの技術者で、技術担当役員時代からA社の保守的な風土に業を煮やしていた。渾身(こんしん)の力を込めて新商品の企画を上申しても、根拠に乏しく、どこから出てきたかも分からない懸念の意見にかき消され、企画が棚上げされたことは数え切れない。「技術と企画で世の中は変わる」がモットーの権田は、企画会議で何度息巻いたことか。

4年前の役員会で、創業社長が「次は権田くんに任せる」と言って一線を退いたとき、権田は経営の舵(かじ)取りを担う胸の高鳴りと同時に、「本当にやれるのか、変えられるのか」というプレッシャーと他の役員からの冷ややかな視線に気後れしかけた。権田は顔を上げ、「精進していきます。A社を力強く前進させていきましょう」と力強く語った。

その当時、新規事業部門でマーケティング課長を務めていた富永は、技術担当役員時代の権田と何度か仕事をしたことがある。権田の役員時代、富永が一緒に起案した企画の幾つかが、権田の社長就任後に掘り起こされ、新規事業として進められた。あれから4年――。そのうちの2~3件の案件が軌道に乗った。富永は成長への足掛かりができたことに気持ちが高鳴っていたが、その矢先、富永は突然、基幹事業部の営業課長として異動になってしまった。

まだ、新規事業の売上規模はA社全体の15%にしか育っていない。いずれ大きく育とうとも、現状の成功程度では会社全体を変えるまでのインパクトには薄い。そのような現状の中、いずれは衰退していく基幹事業にあって今なお、変わらない基幹事業部の保守的な風土に、富永は内心歯がゆさを感じていた。権田が社長に就任して会社が変わると期待したが、基幹事業部に異動して富永は絶望した。「全社売り上げの8割を超える俺たち基幹事業が守ってやっているから、新しいことができるんだ」「俺たちだって、企画段階から絡んでいたら同じように成功できていたさ」と、当の基幹事業部の危機意識は薄かった。目標管理制度にしても、半期の目標には代わり映えのしない毎期同じような内容が並んでいる。こんな状況の中で、富永は思うように成果を出せずにいた。

そんな中、基幹事業の事業部長 兼 営業本部長の崎田から、時々、デザインシンキングワークショップの誘いがあった。崎田いわく、権田の命で、さまざまな視点から認識を共有して、侃々諤々(かんかんがくがく)の議論によって基幹事業部の意識変革を進めるのだという。周囲の課長だけでなく、富永も乗り気にはなれなかった。A社のような中堅企業にまで働き方改革の波が押し寄せ、本来の業務に十分に打ち込み切れない苛(いら)立ちの中、「またか」と富永はため息をついた。「労働生産性が上がるどころか、働く時間が削られて成果も残業代も下がっている状況なのに……」。富永は「これは権田の愚策だ、現場のことを何も分かっちゃいない」と思った。

ある日、富永が出社すると権田とエレベーターで一緒になり、権田から「その後、どうだ」と声を掛けられた。富永はすかさず「権田社長、本丸の基幹事業部の意識改革に手を付けなければ、わが社はいずれ沈んでしまいます」と自らの置かれた境遇を飲み込み、精一杯の決意で、意識改革の必要性を権田に訴えた。権田は驚いたような顔を見せた後、眉間に皺(しわ)を寄せ「お前も変わらないとな」とつぶやいて、エレベーターから降りていった。

❷風土改革の特命下る

権田はごつごつとした大きな手を力強く握りしめ、ソファに腰掛けている。テーブルの脇には崎田が控えていた。富永が権田の前に腰を下ろすやいなや、権田が口火を切った。

権田:富永、君から提言があった件だ。

富永:はい。

富永は緊張し、権田に差し出がましく進言したことを後悔しかけた。そして、おとがめかと腹をくくった。

崎田は、創業社長と二人三脚でA社をもり立ててきた山本の後継として抜擢(ばってき)された基幹事業の事業部長 兼 営業本部長である。抜擢された当時、「なぜ崎田さんが?」としきりに周囲からささやかれた。崎田は最近では出張続きで忙しくしているようだが、富永は崎田が大きな失敗も成功もなく、着任後はただ日本の人口減少と海外の新興勢力の進出とともに失われていく市場に身を委ねているだけのように見ていた。「富永、頑張れよ」。そう言った崎田の顔は疲労がにじんでいたが、少し安堵したように富永には見えた。

権田は、崎田を通して、基幹事業の改革にトライしてきたが、崎田は事業を維持するため、パートナーや顧客との折衝に力を注ぐ必要があった。さらに風土改革のミッションが重なっては、崎田の負担はあまりに大きい。崎田を営業本部長から外すことができないジレンマと、それでも崎田が努力したことを、富永はこの時初めて知った。富永は、腐っていた自分を恥じた。権田は、射るような目で真っすぐに富永を見て「基幹事業を変えられるのは、技術と企画だけだ。スピリットを取り戻せ」と鼓舞した。

その日の午後、正式に辞令が出され、富永は、基幹事業部営業課長としての業務のほとんどを上長である崎田に引き継ぎ、改革案の検討に取り掛かった。富永は古くからの得意先を抱えるA社の生命線である課にいたが、その顧客のほとんどは崎田との顔つなぎがあった。そのため、引き継ぎには大きな支障がなかった。

まずは全体像の把握のため、現場の視察から始めることにした。今では外注管理が主たる業務で、すっかり縮小してしまった本社工場のほか、東南アジアにある製造工場も視察することにした。また、海外営業の課長に頼み込み、パートナーの海外工場の視察も行った。富永は、現地スタッフの振る舞いや就業規則、評価制度、企業風土をつぶさに観察した。そして、海外で驚くべき光景を目の当たりにした。工場の巨大なモニターに、会社全体の業績目標とその進捗(しんちょく)度合いが掲げられていたのである。あるスタッフに尋ねると、「毎週の朝礼で見ているよ。うるさく上から言われるもんで、見る癖がつくようになった」とさらりと答えた。富永は「製造部門も、会社全体の動きを把握しているのか」と衝撃を受けた。

富永はさまざまな現場を奔走し、改革案を練り上げていった。しかし、まとめていくうちに決定的なピースが足りないことに悶々(もんもん)としていった。「何かが欠けている……」。そんな思いでいると、とあるセミナーの告知が目についた。インテルをV字回復に導いた目標管理手法「OKR」をテーマにしたものだった。先日の海外視察で、製造現場にも全社目標が掲げられていたことを思い出し、何かヒントが得られるかもしれないと、富永は早速セミナーに申し込んだ。

セミナーを受講した日の晩、富永は興奮冷めやらぬ様子で夜中までパソコンに向かって改革案を作成していた。OKRのセミナーで解決できると教えられた経営課題は、すべて自社にも当てはまるからだ。これまで考えていた計画も、そのままOKRのフレームワークに乗せてしまうことでシンプルに社内に展開できるのではないかと考えた。何よりも、A社のような中堅企業にまで波及してきた働き方改革の文脈にも乗せられる。

「何から何までもってこいだ。これならきっと社長も首を縦に振るに違いない」

富永は、権田への報告に向けて夜通しパソコンのキーをたたき続けた。

❸目標管理制度の限界を打ち破る

新たな目標管理手法「OKR」

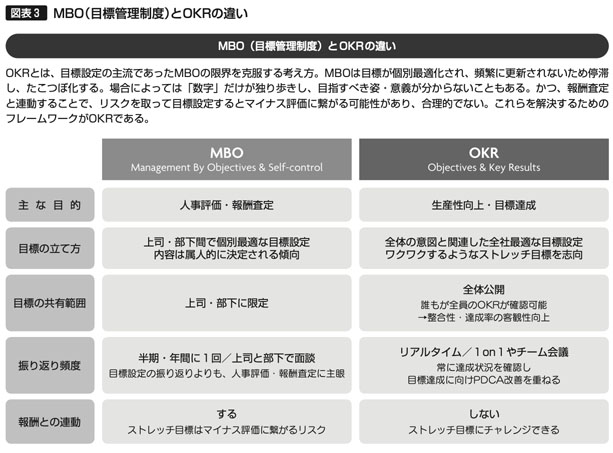

富永は、OKRを[図表2~3]のように理解し、以下[1]~[3]のように導入までの要件を整理して報告書に落とし込んだ。

[1]OKRの特徴

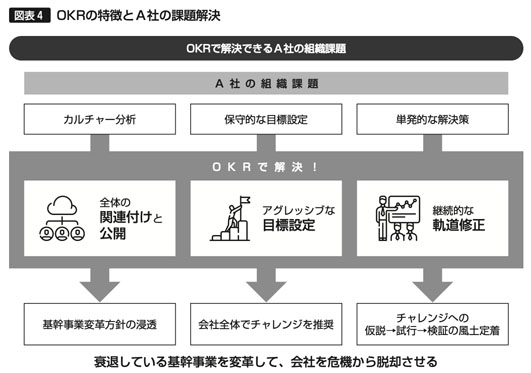

OKRの特徴とA社の経営課題を見ると、[図表4]のようになる。

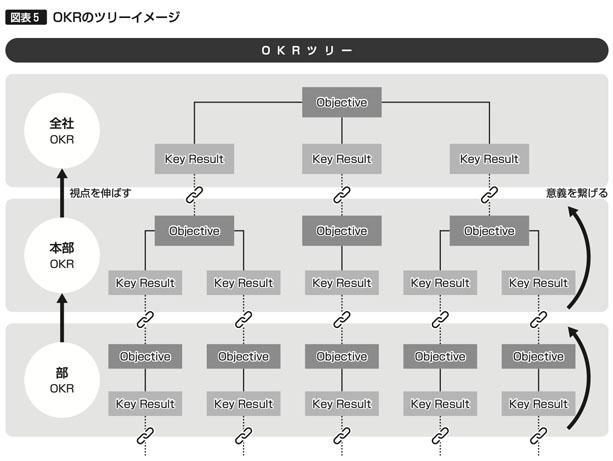

会社から事業、部門、チーム、時に個人までOKRを設定し、それぞれを関連づけて全社に公開・共有することで、組織の方向にそぐわない無駄を排除できる[図表5]。

OKRでは、実現可能性が50%という確率の高い目標を設定する。だからこそ、会社全体で新しいアクションが生まれる風土ができ、本当の意味での横の連携が可能になる。そのためには、会社や事業OKRの設定が肝となる。より上位の組織のOKRが適切に設定されないと、現場に迷いが生じる。

原則は3カ月ごとに会社全体でOKRを振り返っていく。設定したOKRに対し、現場レベルではより高頻度に振り返りの機会を持つようにする。重要なのは、会社レベルの方針を見直す頻度は、3カ月がちょうどよいということである。会社や事業が3カ月で方針を変える必要がなければ、部門以下のOKRだけを変える。

[2]A社で解決すべき組織課題

⑴新規事業と基幹事業のカルチャー分断

新規事業部門では事業を通した個人の成長を実感でき、生き生きと働いているメンバーも多い。しかし、基幹事業にその勢いは波及せず、基幹事業が沈んでしまう懸念がある。基幹事業は衰退期にあり、新たなチャレンジではなく現状維持の業務にどうしても目が向き、停滞を感じている。勢いのある新規事業からの人の異動も困難な状況である。

[3]A社がOKRを導入するためのステップ

⑴経営陣の理解を得ること

特に、現経営陣がこれまで変革を成功させられなかったと非難するような進め方は避けるべきである。現経営陣も一部保守に傾きつつある。目標と進捗が透明化するからといって、進捗が芳しくない部門の不要説が出ること、ましてや意図的に人事考課を下げることは避けるべきである。ただし、導入によって痛みが伴うことは予想ができ、進めるに当たっては、経営陣の理解や失敗を乗り越えるという強い意志が必要である。痛みを伴うが、切り捨てるのでなく、一緒に乗り越えるというメッセージが必要である。

⑶経営陣が会社の方向性を決定する

OKRの特徴で記載のとおり、経営トップが明確に会社の方針を示し、しかもそれが全体にとって意義ある目標となるようにすべきである。設定した以上は、どのような否定的な意見が来ても折れないよう、経営陣が一枚岩となって、自信を持って語り続けなければならない。当然ながら、新たな取り組みの成果を受け止めた上での方針転換は、臆せず行うべきである。

⑷導入推進体制を構築する

経営陣の強い意志の下、複数の部門を動かしていくためには、部課長の協力が欠かせない。現場が目の前の問題に意識を取られても、常に優先事項に会社をフォーカスさせられるよう、経営陣のメッセージを受けて現場を動かすための推進体制が必要である。課題認識を同じくし、志を等しくする強い一枚岩のチームをつくらなければならない。

⑸OKRを設定し、組織課題をどのようなOKR活動で解決するかを計画する

OKRは設定するだけでなく、運用し、組織課題を解決することで、初めて高い効果を得られる。A社の組織課題をよく自覚し、解決するためのOKR活動の運用を計画すべきである。例えば、基幹事業の売上比率を高めるような方針をトップOKRで打ち出し、部門横断の製品開発会議を行う。こうすることで各部門が見ている課題を共有し、商品開発や営業開拓にヒントをもたらすなど、具体的にどのような会議で、OKRのどういった情報を受け取るかを詳細に設計すべきである。

富永は計画の概要をまとめ、約束した1カ月後に権田と崎田の前に立った。4年前、権田が次期社長に指名されたのと同じ会議室である。当時の権田の心持ちを富永は想像した。権田は8人の役員の視線を浴び、バトンを受け取ったのか。今、ここには2人の重役がいる。それでも耐えられない重圧を感じる。富永は、これからの変革の困難に耐え切れるだろうかと自問自答した。

「始めてくれ」と権田は言った。崎田は黙ってうなずいた。富永は企画書を手渡し、パソコン画面をプロジェクターで投影してプレゼンテーションを開始した。

次回、OKR活動がどのようにA社の組織課題を解決するか、その仕組みを富永が重役2人に説明する。そして、崎田と具体的な導入計画の策定を開始することになる。