小出 翔

デロイト トーマツ グループ

ヒューマンキャピタルコンサルティング マネジャー

ポイント

①今後、副業・兼業やフリーランサー、クラウド・ワーカーといった新しいタイプの労働力である「代替的労働力」が増えてくる

②なかでも、特定の仕事を完結させるために働き、業務に基づいて報酬を受ける「ギグ・ワーク」や、専門スキルが必要な業務で、ウェブ上で企業と個人、企業と企業とをマッチングして簡単に受発注する「クラウド・ワーク」は、その手軽さや時間の使いやすさといった観点から副業の手段として活用するケースも増加していく

③人生100年時代を迎え、テクノロジーの進化と競争の激化によって、企業の平均寿命も短くなっていく中では、今後ますます「一つの企業に属さない」という働き方は当たり前になっていく可能性が高い

1.はじめに

人事の新「世界スタンダード」やデジタル・トランスフォーメーション推進における役割につき考察を行う本連載。第3~4回ではデジタル時代の新たな働き方であり、新しいタイプの労働力である「代替的労働力」および人の代わりに仕事を担う「機械」、そして代替されない仕事の形「ハイブリッドジョブ/スーパージョブ」について解説していく。

本稿では、まず「個人」の目線から始まり、徐々にそういった個人をどのようにマネジメントしていくべきかという「企業」目線へとミクロからマクロへと話をシフトさせていく[図表1]。読者の皆さまには足元(個人)で起きている変化を捉え、企業としての取り組みを検討していただきたい。

[図表1]第3~4回の構成

2.増える代替的労働力(副業・兼業従事者、フリーランサー、ギグ・ワーカー、クラウド・ワーカーなど)

街中で「Uber Eats」の配達バッグを背負って自転車で走っている人を多く見かけるようになった。コロナ禍における「3密」回避のため、外食を避ける、または店舗の営業自粛により、デリバリーが増加したことはもちろんだが、勤務先の休業により時間的余裕が生まれた人が、所得面の減少を補うための手段として副業として配達員をするケースが増えているからだ。

2019年5月から複業マッチングプラットフォームを運営するAnother works(アナザーワークス、東京・渋谷)には在宅勤務が広がり始めた2020年3月中旬以降、それまでの2倍近い1日当たり約50人の求職者が新規で登録している。3月13日に5000人を突破した登録者数は、4月末に約8500人まで増加した。業種はエンジニアから広報、人事まで幅広いという。

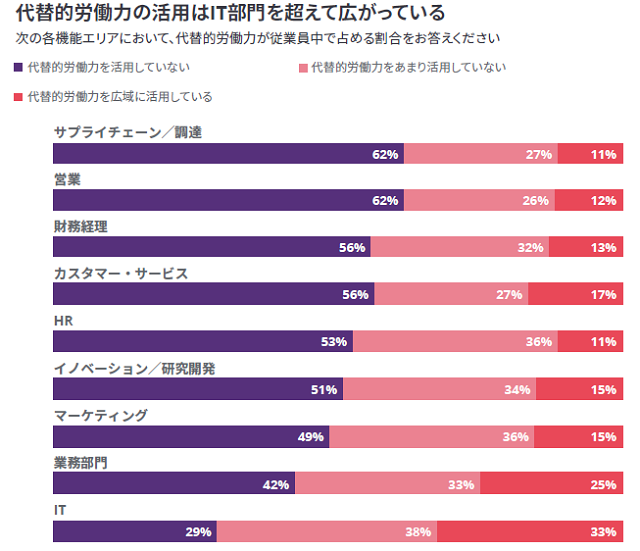

副業・兼業やフリーランサー、クラウド・ワーカーといった雇用の在り方は、当社が毎年実施する「グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド」でも、2013年よりその可能性について言及しており、2019年の調査結果によると、IT部門において代替的労働力が33%を占めていると答えたのをはじめとして、業務部門では25%、マーケティングおよび研究・開発では15%となっている[図表2]。

[図表2]代替労働力の活用

資料出所:デロイト トーマツ「グローバル・ヒューマン・キャピタル・トレンド2019」

[注]四捨五入のためトータルは必ずしも100%になっていない。

これが新型コロナウイルス流行前の調査結果であることを考えると、前述のとおり、現在ではさらに副業・兼業等が増加し、コロナ禍をきっかけに「時計の針が進んだ」結果となっていることがうかがえる。

3.「一つの企業に属さない」という働き方

このような「一つの企業に属さない」という働き方が広がりつつある背景には幾つかの理由がある。一つはITの普及により、ネット上で企業と個人とを結びつけるプラットフォームが拡大し、企業がより簡単に業務を発注できるようになるとともに、個人も同じく簡単に請け負うことができるようになったことがある。前述したUber Eatsといったデジタル時代におけるギグ・ワーク(特定の仕事を完結させるために働き、業務に基づいて報酬を受ける働き方)は、隙間時間に活用したい個人と、食事の配達を委託したい企業・店舗側とをアプリケーションを通じてリアルタイムにマッチングする仕組みだ。そのほかにも、短時間で、かつ個人の好きな時間に仕事を受託するギグ・ワークには[図表3]のようなものがある(2020年6月時点)。

[図表3]国内におけるギグ・ワークの例

| サービス名 | 内 容 |

| Uber Eats | 配達員と利用者、店舗とのマッチング |

| 助太刀 | 建設業界と職人とのマッチング |

| タイミー | 小売店などの仕事の仲介 |

| ハコベル | トラック運転手と物流業の仲介 |

| メリービズ | 企業の経理代行、仲介 |

| ビザスク | 専門性を有する人と相談者とのマッチング |

また、このような隙間時間でこなせる仕事の単位よりもう少し大きな単位、例えばデータ・テキスト入力といった作業関連から、ロゴ作成・スマホアプリ開発といった専門スキルが必要な業務のように、数日~数カ月で実施できる仕事をウェブ上で企業と個人、企業と企業間で簡単に受発注するのがクラウドソーシング(クラウド・ワーク)だ。クラウド・ワークには、[図表4]のようなものがある。

[図表4]国内におけるクラウド・ワークの例

| 仕事内容 | 例 |

| ウェブ開発関連 | ウェブ開発、スマホアプリ開発、ECサイト開発等 |

| ウェブデザイン関連 | ホームページ制作、バナー制作、ウェブデザイン等 |

| サーバー・システム開発関連 | サーバー構築、基幹システム開発等 |

| デザイン関連 | ロゴ・キャラクター作成、イラスト作成、名刺作成、チラシ作成等 |

| ライティング関連 | 記事作成、ブログ記事作成、キャッチコピー、ネーミング等 |

| 画像・動画加工関連 | 画像加工、写真加工、動画作成等 |

| 作業関連 | データ入力、テキスト入力、データ収集、テープ起こし等 |

| 外国語翻訳 | 左記のとおり |

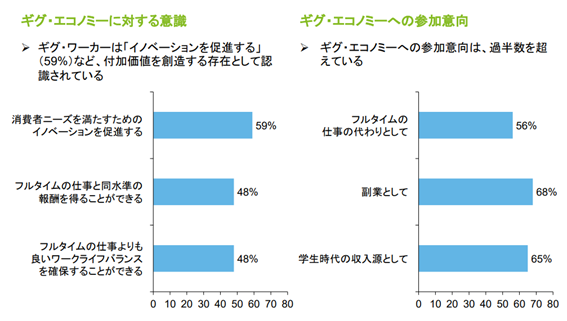

ギグ・ワークとクラウド・ワークのいずれにおいても共通している要素は、「数時間~数カ月に細分化された単位の仕事」を「ウェブ上で企業と個人、企業と企業とをマッチングして簡単に受発注する」という点だ。これにより、個人としては働き方の手段や収入源が多様化し、働きやすくなったといえよう。当社が実施した「ミレニアル年次調査2019」において、ミレニアル世代(1983~1994年までに生まれた世代)はその働き方がイノベーションを促進するとともに、報酬やワーク・ライフ・バランスの獲得という面でその存在価値を認識している[図表5]。また、この調査では、グローバルで見た回答者の68%がギグ・エコノミーに対し、副業として参加する意向を示しており、その手軽さや時間の使いやすさといった観点から副業の手段として活用するケースも増加していくものと推察される。

[図表5]ギグ・エコノミーに対する意識と参加意向

資料出所:デロイト トーマツ「ミレニアル年次調査2019」

[注]デロイトが2018年12月~2019月1月に世界42カ国、1万3416人の1983~1994年生まれのミレニアル世代、10カ国3009人の1995~2002年生まれのZ世代に対して行った調査。2019年から両世代の特徴を包括的に示すため、調査対象を学位取得者以外にも広げている。日本の調査結果はミレニアル世代319人(人口比に合わせた調整後数値)、Z世代301人(各世代、男女比ほぼ1:1)の回答を基に分析している。

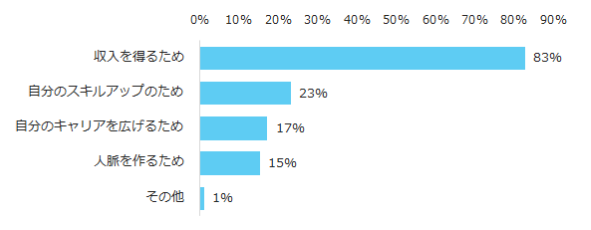

エン・ジャパン社が正社員として勤務する20~40代の5584人に対して2017年に実施したアンケート調査[図表6]によると、副業に関心のある人は88%に上り、かつその理由は83%が収入を挙げているが、次に自身のスキルアップ(23%)、キャリアの拡大(17%)を挙げており、収入に次いで自身のスキル向上を目的としている。

[図表6]正社員を対象とした調査による副業に興味のある理由(複数回答)

資料出所:エン・ジャパン「副業に関するアンケート」(2017年)

「RPAで290万時間の仕事を代替した」「事業ポートフォリオの転換により、××事業を売却する」。こういった記事が各種メディアで盛んに取り上げられるようになり、働く人、またはこれから働く人にとって一つの会社や一つの仕事に従事し続けること、すなわち自身のスキルや経験に偏りが生じることにリスクを感じている人も増えてきているだろう。

『LIFE SHIFT』の著者リンダ・グラットンによると、1998年生まれの世代は、亡くなる平均年齢が100歳に到達し、仮に65歳が定年だとすると、退職後に35年間も生活する必要がある。定年の有無にかかわらず、80歳以降まで働く必要が生じてくると指摘しており、大卒でも60年弱余りの職業人生を送ることになる。東京商工リサーチの「業歴30年以上の『老舗』企業倒産」調査によると、2018年に倒産した国内企業の「平均寿命」は23.9年であり、仮に副業・兼業せずに働いたとしても、2社以上での勤務が必要となる計算だ。今後、テクノロジーの進化が指数関数的に加速し、環境変化が進む中においては、企業の平均寿命も短くなっていくことが予想される。今後ますます「一つの企業に属さない」という働き方は当たり前になっていく可能性が高い。

|

小出 翔 こいで しょう デロイト トーマツ グループ ヒューマンキャピタルコンサルティング マネジャー Digital HR & Employee Experience Teamにて、主にスマートワーク、デジタル人材マネジメント、アジャイルトランスフォーメーション等のプロジェクトに従事。近年はイノベーション創出や人材育成を目的とした外部企業を活用するプラットフォームについて、複業・兼業も含めた具体的な在り方に関する研究を行っている。 |