本書の著者は、前著『あなたのチームは、機能してますか?』(2003年/翔泳社)において、危ない組織の五つの症状として、「信頼の欠如」「衝突への恐怖」「責任感の不足」「説明責任の回避」「結果への無責任」を挙げ、そこから導かれる真のチームワークに求められる五つの行動とは、①弱みを見せて信頼を築き、②健全に衝突し合い、③進んで責任感を持ち、④互いの説明責任を追求し、⑤結果を重視することであるとしています。

本書『理想のチームプレーヤー』で著者は、コンサルタントとしての長年の経験から、組織の繁栄に最も必要な人材はチームプレーヤーであるとした上で、先に述べた五つの行動をうまく実践できるのが理想のチームプレーヤーであり、彼らは共通して「三つの美徳」を身に付けているとしています。そして、その三つの美徳とは何かを、「第1部:寓話」で、前著と同じく物語形式で示しています。物語の枠組みは次のようなものです。

シリコンバレーやコンサルティング会社でキャリアを重ねてきた主人公のジェフは、突然、伯父が経営する有名な建設会社のCEOに任命される。緊急の社長交代劇と共に与えられた使命は、会社史上最大規模の二つのプロジェクトを成功させることだった。ジェフは困惑しながらも、難航するプロジェクトをやり遂げる唯一の方法を見つけ出す。それは、会社のメンバー全員が「理想のチームプレーヤーになる」という価値観を共有し、それに向かう採用と育成の企業文化を、早急に作り上げることだった――。

つまり本書では、主人公がある会社を救おうとする物語を例に、理想のチームプレーヤーとは何かが語られているのです。物語で主人公らはまず、会社に問題を引き起こす「モンスター社員」の特性を考え、次にその反対の特質とは何かを考えます。そして、偉ぶらず、勤勉に働き、人間との接し方を知っていることが、モンスター社員の逆、つまりチームプレーヤーの特質であり、この「謙虚」「ハングリー」「スマート」という三つの要素が、優れたチームプレーヤーに欠かせないという結論に行き着きます。

「第2部:モデル」では、三つの美徳をあらためて定義し、三つの要素のどれかがが欠けている人物のモデルを示すとともに、理想のチームプレーヤーを採用する方法、今いる社員の評価の仕方、一つ二つ美徳に欠けている社員の育成方法、三つの美徳の組織カルチャーへの組み込み方がまとめられています。

例えば、採用に関しては、謙虚、ハングリー、スマートの3要素のエッセンスを探るのに役立つ質問例が紹介されています。その中には、ごく普通に日本の企業面接で見られるような質問もありますが、チームプレーヤーに必須の3要素を持っているかどうかを、要素ごとに探るための質問であるという点が特徴的です。

物語形式なので読みやすく、内容も頭に入ってきやすいです。米国企業の採用はスペック重視という印象が強いですが、実はそれだけではないのかもしれません。一方、日本企業は、以前から本書にあるような採用をしてきたような気がします。しかしながら、そうした手法にどこまで戦略的バックグラウンドがあったかは疑問であり、本書を読みながらそのことについて考えてみるのも良いのではないかと思います。また、著者の前著を未読であれば、さかのぼってそちらを読み進むのも良いかと思います。

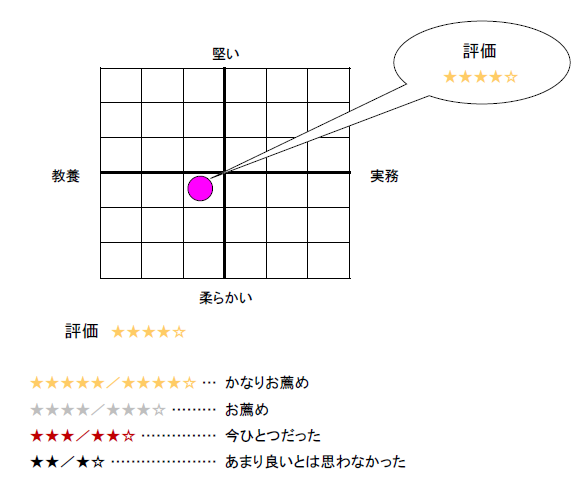

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2020年7月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー