青島未佳

青島未佳あおしま みか

一般社団法人チーム力開発研究所 理事

KPMGコンサルティング ディレクター

九州大学 人間環境学研究院 学術研究員

1. はじめに

現在、組織開発(OD:Organization Development)という言葉が、徐々に日本企業や人事の中でも話題になるようになった。“心理的安全性※1” という言葉も、Google出身者が執筆したビジネス書『世界最高のチーム』(ピョートル・フェリクス・グジバチ、2018年[朝日新聞出版])やネットのブログ、記事などに登場し、少なくとも人事の業界においては、組織づくりの重要な要素として不動の地位を築きつつある。

[1]リモートワークで増す心理的安全性の重要性

昨今、新型コロナウイルス感染症の流行による社会的影響(以下、コロナ禍)に伴い、日本全体がほぼ強制的に在宅勤務を強いられる状況となり、いや応なしに働き方の改革が進んでいる。

これまでは「働き方改革」と言いながら、遅々として進まなかったテレワークやリモートワークだが、実際にやってみると、「課題もあるが、できないことはない」という感覚ではないだろうか。

このように一人ひとりの「働き方」が大きく変わる今の状況において、あらためて心理的安全性の重要さが増していると感じる。

リモートワークは通勤時間が削減できる、上司からの “これやっておいて” といった横やりがなく、自分の仕事に集中できる、ワーキングマザーにとっては効率的に隙間時間を使え、仕事と家事を両立できるなどのメリットがある。

一方で、打ち合わせや会議などにおいては、相手の表情が分からず、真意がつかみづらいといった心理面・人間関係構築上のデメリットも生じやすい。

筆者も、コロナ禍の環境下においてさまざまな会議をZoomやSkype、Teamsなどのツールを使って実施しているが、その会議の時間を有益にするためには、それまでにつくられたチーム内の心理的安全性やお互いの信頼関係が大事なポイントであるとあらためて実感する。

チームの中で、心理的安全性がある(と私が感じている)メンバーでの議論は非常にスムーズで、対面と変わらない議論ができるが、そうでないメンバーでの議論はぎこちなく、一方的に司会者が話すだけにとどまっている。

新型コロナウイルスの影響で急速に進展したリモートワークだが、終息後もこの働き方は一定程度、支持され、進んでいくだろう。しかし、バーチャルの空間においては、これまで日本人が得意とし、多くの企業で求められてきた “その場の空気を読む” ということは難易度が高まる。顔が見えない中で、「Aさんは、どう思っているのだろうか?」「Bさんは、何と言うだろうか?」「自分の考えは発言すべきだろうか?」といったことばかりに気を取られていくと、対面よりもコミュニケーションコストが上がってしまう。

このような状況に陥らないようにするためにも、心理的安全性が高い状態をつくることがリモートワークを円滑に運用していく上で一番の近道となる。

[2]心理的安全性を分かりやすく説く

前回のWEBでの連載では、これまでのチームパフォーマンスの研究を基に、心理的安全性の概念やデータに裏付けられた重要性を解説した。しかし、その重要性は理解できたものの、「この話を上司に伝えても、なかなか理解してもらえない」「重要性は分かるけれど、結局どうしたらいいの?」といった声も多方面からいただいた。また、“心理的安全性が重要だ” と言っている場(会議・ミーティング)そのものに “心理的安全性がない” という場面にも出くわした。

今回は、このような疑問やジレンマを少しでも解消するために、さまざまな具体例を取り上げながら、心理的安全性とは何かを深掘りするとともに、必要な取り組み・方法論を全5回にわたって解説していく。

第1回: “心理的安全性” がある職場をイメージしよう

第2回:心理的安全性を高める組織開発のステップ

第3回:心理的安全性を高める方法① ~事例を基に~

第4回:心理的安全性を高める方法② ~事例を基に~

第5回:心理的安全性を高めるリーダーシップ

2. 「心理的安全性」がある組織、「心理的安全性」がない組織

心理的安全性とは、“psychological safety” の日本語訳であり、組織・チームの中で、対人リスクを恐れずに思っていることを気兼ねなく発言できる、話し合える状態を示す。この言葉が直訳のため、多少なりとも誤解を生んでいる可能性もある。

それでは、心理的安全性がある場合、ない場合とはどういう状態をいうのだろうか?WEBでの連載でも挙げたが、心理的安全性がなかった場合として、以下の有名な事例が挙げられる。

1986年1月28日、爆発の危険性を技術者から再三指摘されていたにもかかわらず、度重なる発射延期のせいもあり、NASA上層部はそれを無視して発射を強行し、発射直後に大爆発を起こして7人の乗組員が命を落とした事件。NASAという組織内の官僚的なヒエラルキー構造における “ものを言えない文化” が原因の一端とされている。この事件の検証過程で、現場の技術者は「下っ端である自分たちが、これ以上問題点を指摘できる雰囲気ではなかった」とも語っており、チームとして “心理的安全性がなかった” ことが示唆されている。

第2次世界大戦下において、航空機の援護もない中、沖縄を目指して、撃沈された戦艦大和。2770人以上が命を落とした。この戦いは不毛なものだと分かっていたにもかかわらず、誰もそのことを発することはできなかった。「当時の社会全般の空気では…」や「あの時の空気から言って」と人々が口々に言うことに象徴されるように、皆が目に見えない “空気” というものに支配されて、本来進むべき方向と違った方向へ物事が進んでしまった。

『「空気」の研究』(山本七平 文春文庫 1983年)より引用・改変

それでは、身近な例ではどうだろうか?

【事例1】総合電機メーカーの研究開発チームの事例

ある総合電機メーカーでは、商品開発部の部品設計チームにおいて、検証項目のテストの結果、一部の機能に不具合が生じていることが判明した。テスト担当のメンバーは、その不具合は他の機能に影響があるため、すぐに上司に報告した。プロジェクトは期日が迫っており、少しの遅れも許されない雰囲気があった。翌日の部門長も参加するゲート通過会議において、上司はその状況を報告しなかった。また、その場に居合わせたテスト担当の部下も発言できなかった。

【事例2】介護現場チームの事例

ある通所施設の介護現場のチームでは、施設長のトップダウンで運営が行われていた。恒常的に人材が不足している業界であり、当該施設も提出・管理の書類作成、利用者への対応など、多くの業務に少人数のスタッフが追われていた。

ある部下が思い切って、月次ミーティングで、スタッフの業務が少しでも楽になるように書類の簡素化、送迎ルートの見直しなどの改善を提案したが、施設長からは余計なお世話という感じで一言、「君が心配することではない」と一蹴された。その後、誰も改善提案をすることはなく、その代わりに複数のスタッフから退職届が提出された。

少なくとも、心理的安全性がある職場だったら、【事例1】では、ゲート通過会議で、上司は自分(自身のチーム)の評価を気にすることなく、きちんと報告しただろう。また、【事例2】においても、改善提案に耳を傾ける姿勢を取っていれば、複数のスタッフの離職を防げたかもしれない。

実際に、【事例2】で提案した部下へのヒアリングでは、「この職場では、誰も上司にものを言えない。私も、今の状況では、これ以上続けられない、退職してもよいという気持ちで改善提案をした。辞める気がなければ、何も言えなかっただろう」と語っていた。

3. 「心理的安全性がある」=「仲良し」という誤解

それでは、“心理的安全性が高いチーム” とはどういうチームだろうか?

“心理的安全性が高いチーム・職場” というと、“アットホームなチーム・職場” や “何でも聞いてくれる優しいメンバー・上司がいる職場” というイメージを持つ人もいるが、そうではない。「心理的安全性がある職場」=「仲良し職場」ではないのだ。

また、心理的安全性の研修をすると、参加したリーダーからは「上司は部下の意見をすべて聞き入れないといけないのか?」「組織のルールも守れない部下に厳しく指導してはいけないのか?」と質問されることがある。

もちろん、答えはNOである。

冒頭に示したように、エドモンドソンが伝えているのは、“このチームでは率直に自分の意見を伝えても対人関係を悪くさせるような心配はしなくてもよいという信念が共有されている” ということだ。発言者側が、「率直に思ったことを口に出せる」という状態だが、受け取る側が「すべてを受容し、否定しない・反論をしない」ということではない。

なぜなら、チーム・組織とは共通の目的を持つ集団であり、メンバー全員がその目的・目標に向かって、エネルギーを注ぐことが前提だからだ。その目的達成のために、問題がある場合や改善すべき点があれば、その点をフィードバックすることは当然ながら必要である。

心理的安全性をベースとして目指すべきチーム・組織の状態とは、以下のようなものである。

要するに、心理的安全性が高いチームとは、「上司を含むチームメンバーがチームの目的や目標の達成に向けて、あるときは熱い議論を交わしながら、お互いの知恵や意見を率直に出し合い、より良い結果を導ける」組織であり、どちらかといえば「優しい組織」よりも「厳しい組織」といえる。結果として、上記のような会議が当たり前になると、意見を言わない、同調しているだけの人は会議には必要ないと思われることになるだろう。

4. 心理的安全性と責任(目標達成への意欲)の高低におけるチームイメージ

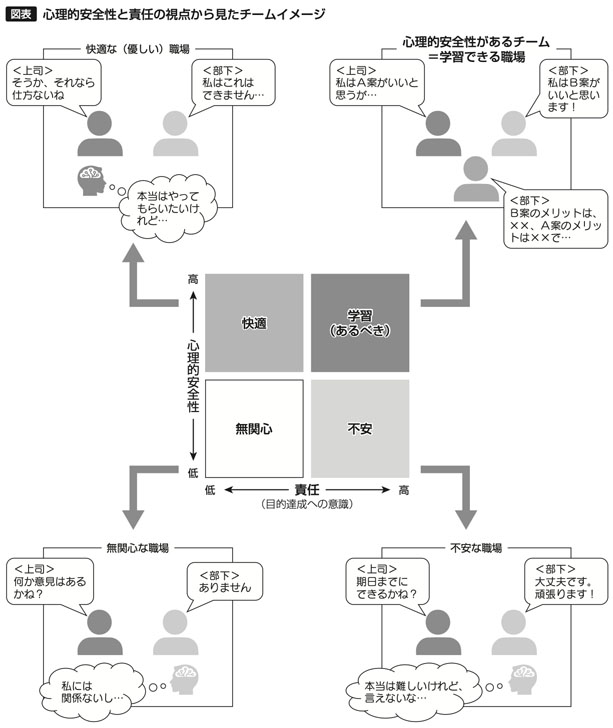

日本においては、意見を表明した後(その意見がどうであれ)、「否定されない、共感してもらえる= “心理的安全性” がある」と解釈されてしまうことが多いのではないだろうか[図表]。

5. 日本において「心理的安全性が高いチーム」をつくる難しさ

[1]空気を読むことが最も大切にされてきた日本

日本の社会においては、実際の組織・職場では、前述したような “心理的安全性” が確保された場は少ない。

多くの職場で、あうんの呼吸を求められ、お互いにその場の空気を読みながら、仮に「白」でも上司が「黒」と言ったら “黒” と言わなくてはならないケースが多いだろう。どうしても言う必要があるときは、できる限り婉曲(えんきょく)的に伝えるといった “心理的安全性” の定義と真逆のことが起きている。

なぜならば、これまで記してきたとおり、日本では、一度決まった方向に異論を唱えられない空気、組織の階層が低い者が上位者にものを言いにくい文化がある。特に集団主義、上意下達が強い伝統的な日本企業においては、上司の意見に反対するなどもってのほかである。

前掲『「空気」の研究』の中では、空気とは「非常に強固でほぼ絶対的な支配力をもつ『判断の基準』であり、それに抵抗する者は異端として、『抗空気罪』で社会的に葬るほどの力をもつ超能力」とある。なんとも、日本の文化・風土を象徴している秀逸な表現である。

また、脳科学者の中野信子氏は著書『人は、なぜ他人を許せないのか?』[アスコム]の中で「日本人は、摩擦を恐れるあまり自分の主張を控え、集団の和を乱すことを極力回避する傾向の強い人たち」と考察している。

日本人は、国民性や国の成り立ち(島国、自然災害が多い、ほぼ単一民族)から、組織がつくっている風土や空気に過度に適応しようとする習性がある。「相互依存で成り立つ社会」においては、組織から排除されると生きていけず、その場の空気を読むということは、自身の生存に関わるために大切で、本能的に身に付いてきたスキルだったのだろう。

[2]横並び・同調志向が強い日本人

心理的安全性は、仮に、自分が他者からどう思われるのかを気にしなければ、必要がない概念である。しかし、人は「他者からどう思われるのか」が、本来気になる生き物であり、多かれ少なかれ、人と仲良くしたい・仲間外れにされたくないという “動機” がある。この動機が、日本人はとても強い。また、人と同じでありたい(あらねばならない)という同調主義的な考え方の影響も大きい。

筆者の身近な例を挙げると、長女が昨年小学校に入学した。外資系企業に勤め、このような研究をしている手前、子どもにはこれまで多様性や個性(人と違っていてもよい)を大切にするように伝えてきたつもりだった。しかし、入学から半年程度がたったある日、長女が朝の着替えの際に「ママ、靴下の色は白か黒じゃなくちゃダメだよ」と言ってきた。そんなルールは実際にないはずなので「どうして?白か黒じゃなくてもいいんじゃない?」と聞くと、「だって、みんな白か黒だから。ほかのお友達が『○○ちゃん、どうしてピンクなの?』って言ってくるんだもん」と言い返してきた。

私の住んでいる区は小学校でも制服がある。同じ制服を着て、帽子をかぶって、皆が同じ服を着ているという状況も関係しているだろうが、親の教育とは別のところで、小さな頃から日々の生活の中で “同じでなくてはならない” と刷り込まれる環境で育っては、多様性も個性もないと率直に思った。

このように小さな頃から、知らないうちに(少なくともわれわれにとっては、それが自然なことであったが、諸外国から見ると異様にも映りかねない)横並びや他人の意見に同調・協調を求められる環境に育ったために、大人になって、日本的な伝統文化を保持する企業・組織に入った場合「人と違った意見を発言する」「反対意見を言う」ことは、実際に難易度が高い。

[3]環境変化を変革のドライバーとする

一方で、近年のグローバル化、インターネットの普及によるデバイスやアプリの進化、性別・国籍・雇用形態の多様化、転職市場の形成、若者の価値観の変化といったさまざまな動きの中では、過度に同調し、職場の空気を読むといった風土も少しずつ風化していっている。

もちろん風土というものは、一朝一夕には変わらない。だからこそ、今から3年、5年、10年かけて企業内で “心理的安全性” の意味と重要性を浸透させていくことが、将来の企業・組織が存続するための第一歩であると考える。

企業によって置かれている環境は違うが、今回のコロナ禍でリモートワークが進んだように、さまざまな環境の変化や外圧を一つのドライバーとして捉え、自分たちが今 “変わる必要性” があることを組織の中で共有してほしい。