英治出版 2020年4月)

本書は、リーダーシップに対する新しいアプローチとして、従来の業務上の役割に基づく関係ではなく、個人的なつながりを重視する「謙虚なリーダーシップ」というコンセプトを提唱しています。

まず、第1章で、リーダーとフォロワーの関係は、レベルマイナス1(人間味のない支配と強制の関係)、レベル1(単なる業務上の役割に基づき監督・管理する関係)、レベル2(個人的で、助け合い信頼し合う関係)、レベル3(感情的に親密で、互いに相手に尽くす関係)の四つのレベルがあるとし、現代社会では、役割に依存するレベル1の関係から、もっと個人的なレベル2の関係に基づくリーダーシップ・モデルが新たに必要になってきているとしています。そして、謙虚なリーダーシップの基盤は、このレベル2の個人的な関係であり、この関係は、率直に話し、信頼し合うことが基盤となるとしています。

第2章では、関係の四つのレベルをあらためて解説し、単なる業務上の役割に基づく関係は、「相手を一個人として見る」レベル2の関係にシフトする必要があるとしています。

第3章から第5章にかけては、謙虚なリーダーシップの成功例として、シンガポールの政治リーダーらが謙虚なリーダーシップにより、国の経済開発を変革した例、医療センターのCEOがセンター内のあらゆる人とレベル2の関係を築いて抜本的な改革を成し遂げた例、アメリカ海軍という厳密なヒエラルキー下において、レベル2の協働が成果を生んだ例という三つが紹介されています。また、第6章では、謙虚なリーダーシップが成功しなかった事例を紹介し、謙虚なリーダーシップを阻害する要因について解説しています。

第7章では、レベル2のリーダーシップの本質を際立たせる「パーソニゼーション(personization)」という概念、グループ・センスメーキング、チーム学習といった謙虚なリーダーシップの主要要素について解説します。その上で、謙虚なリーダーシップは「英雄のようなリーダーシップ」の対極にあり、変化の激しい時代に対応可能な未来型のリーダーシップであるとしています。

第8章では、謙虚なリーダーシップの本質は、対人関係およびグループ・ダイナミクスにひたすら集中し続けることであるとしています。第9章では、謙虚なリーダーシップとは、弱さを受け容れ、レベル2のつながりを通じて、レジリエンシー(しなやかに適応する力)を育むことであるとしています。また、さらなる読書、自己分析、スキル習得を通して、自分自身のリーダーシップに磨きをかけることでできるとしています。

英雄的なリーダーに頼る組織は時代の変化に対応できず、重要なのは、相互に信頼し、率直に本音を伝え合う「組織文化」であって、それを築くためには、役割に基づく関係ではなく、「相手を一個人として見ること(パーソニゼーション)」の絶え間ない実践が不可欠であるというのが本書の趣旨です。

読んでみて、「サーバント・リーダーシップ」や「変革型リーダーシップ」といった従来のリーダーシップ理論の前段階に、謙虚なリーダーシップは位置するのだと思いました。謙虚なリーダーシップというのは、日本人にはなじみやすく、フォロワーにも受け容れられやすいのではないでしょうか。むしろ、個人的なつながりを重視するアプローチというのは、多くの日本のリーダーが実践していることのようにも思いました。

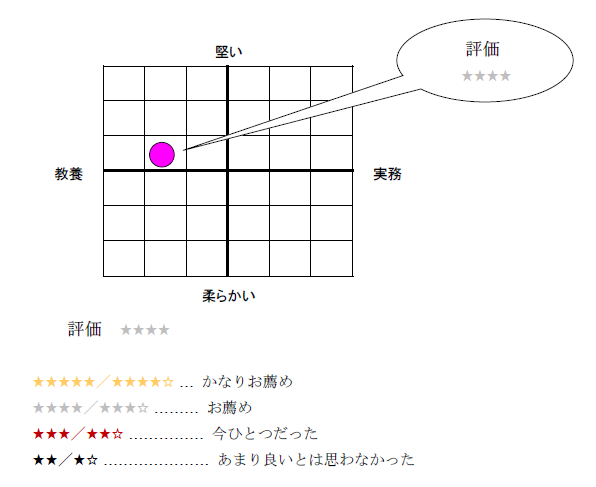

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2020年6月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー