改正法・指針に基づく措置義務のポイントを解説!

労務行政研究所

2020年6月より、職場のパワーハラスメント防止措置が義務づけられ、セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメント等の防止とともに企業での対応が必要になります。

本ページでは、改正法や新設されたパワハラ指針、改正されたセクハラ指針、マタハラ等指針などを参照しながら、企業が講ずべき措置義務のポイントを解説します。

【2020年6月施行】企業に求められる「職場のハラスメント防止対策」とは?

目 次

ハラスメント法制化の目的

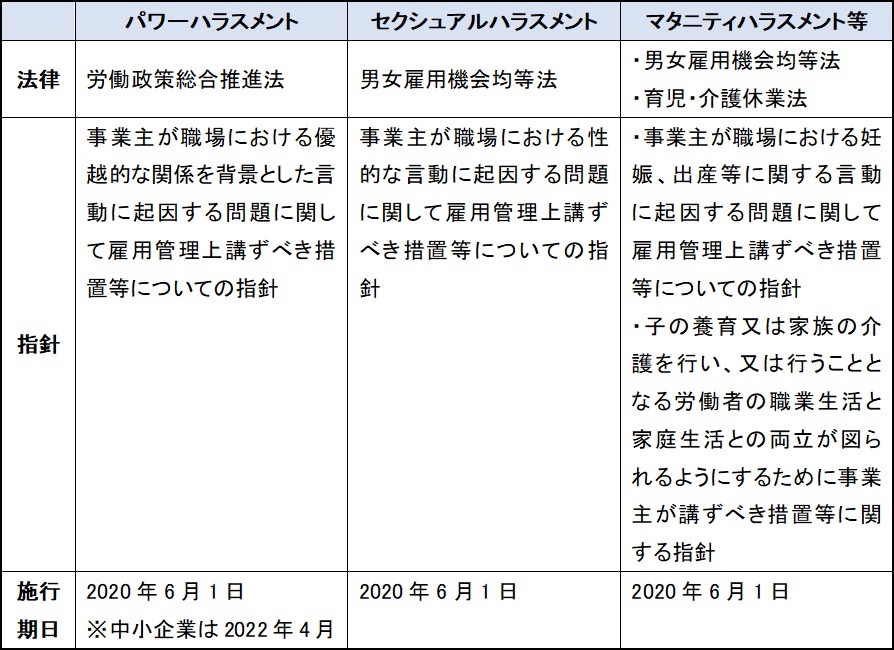

改正法の施行期日と対象

パワーハラスメントの定義

セクシュアルハラスメントの定義

マタニティハラスメント等の定義

ハラスメント法制化の目的

職場においてハラスメントが発生すると、働く人の意欲の低下、心身の不調や能力発揮の阻害につながってしまいます。また、企業にとっても、職場秩序の乱れ、業務への支障、人材流出、社会的信用を失うなどの大きな問題にも発展しかねません。

ハラスメントのない社会の実現に向けて、職場のパワハラ対策・セクハラ対策を強化するために、2019年改正の労働政策総合推進法(以下、改正法)において、国の施策(4条第1項14号)や国の責務(30条の3)として「労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決」に取り組むことが規定されました。

(国の施策)

第四条 国は、第一条第一項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従って、次に掲げる事項について、総合的に取り組まなければならない。

(2~13略)

14 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実すること。

(国の責務)第三十条の三 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

この改正法により職場におけるパワーハラスメントについて事業主の防止措置等が義務づけられることになりました。

また、セクシャルハラスメントやマタニティハラスメント等については、以前から男女雇用機会均等法および育児介護休業法において事業主に防止措置が義務づけられていましたが、今回の改正法にあわせて、不利益取り扱いの禁止や事業主の責務の明確化など防止対策の強化が図られました。

なお、改正法に基づき、2020年1月には、パワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(パワハラ指針)、セクシュアルハラスメントおよび妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置についての改正指針(セクハラ指針・マタハラ等指針)が策定されています。

改正法の施行期日は、2020年6月1日です。

ただし、中小事業主に関して、パワハラの防止措置については、2022年4月1日からの義務となります(それまでの間は努力義務)。しかし、セクハラやマタハラ等の防止対策の強化については、事業所の規模を問いませんので、中小企業であっても2020年6月1日から対応が必要です。

パワーハラスメントの定義

指針において、職場におけるパワーハラスメントは次のように定義されています。

ただし、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

パワーハラスメントに該当する代表的なものとして、次の6類型が挙げられます。なお、これらは限定列挙ではなく、実際には個別の事案の状況等によって判断が異なる場合があり得ます。

1.身体的な攻撃(暴行・傷害)

2.精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

5.過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

指針には「該当すると考えられる例」「該当しないと考えられる例」がそれぞれ記載されていますので、ぜひ一度指針をご参照ください。

参照:事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

セクシュアルハラスメントの定義

指針において、職場におけるセクシュアルハラスメントは次のように定義されています。

これらは同姓に対するものも含まれ、また、被害を受けた者の性的指向または性自認にかかわらず、セクハラに該当することがあり得ます。

指針には「典型的な例」が記載されていますので、ぜひ一度指針をご参照ください。

参照:事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

マタニティハラスメント等の定義

該当する二つの指針において、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントは次のように定義されます。

上記には、マタニティハラスメントのみならず、育児のための制度利用を希望する社員へのパタニティハラスメント、介護のための制度利用を希望する社員へのケアハラスメントも含まれます。

なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものはハラスメントには該当しません。

指針には「典型的な例」が記載されていますので、ぜひ一度指針をご参照ください。

参照:事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

参照:子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針

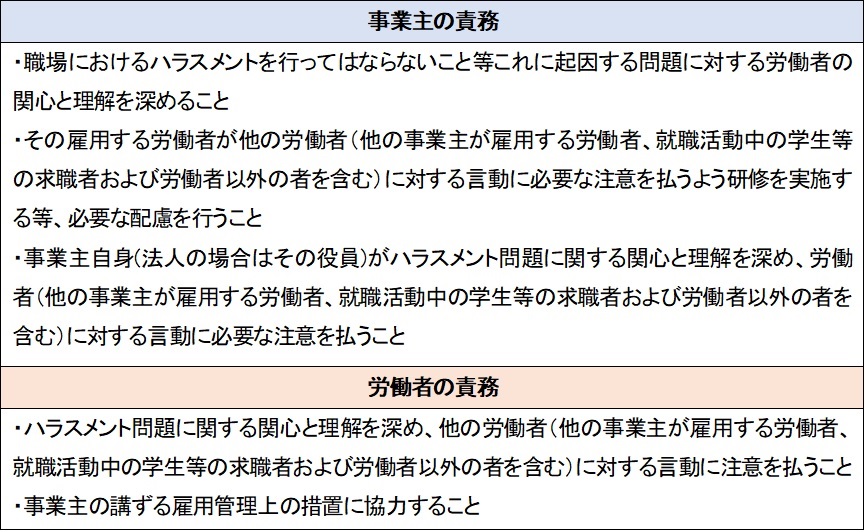

事業主・労働者の責務と対応

パワハラ指針、セクハラ指針、マタハラ等指針において、事業主と労働者の責務が明確に規定されました。

また、労働者が職場におけるハラスメントについて相談等をしたことに対して、事業主が不利益な取り扱いをすることも法律上禁止されます(労働施策総合推進法 30条の2第2項、男女雇用機会均等法 11条第2項、11条の3第2項、育児・介護休業法 25条第2項)。

なお、他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合は、その協力対応(事実確認等)に努めなければいけません(男女雇用機会均等法 11条第1項、第3項)。

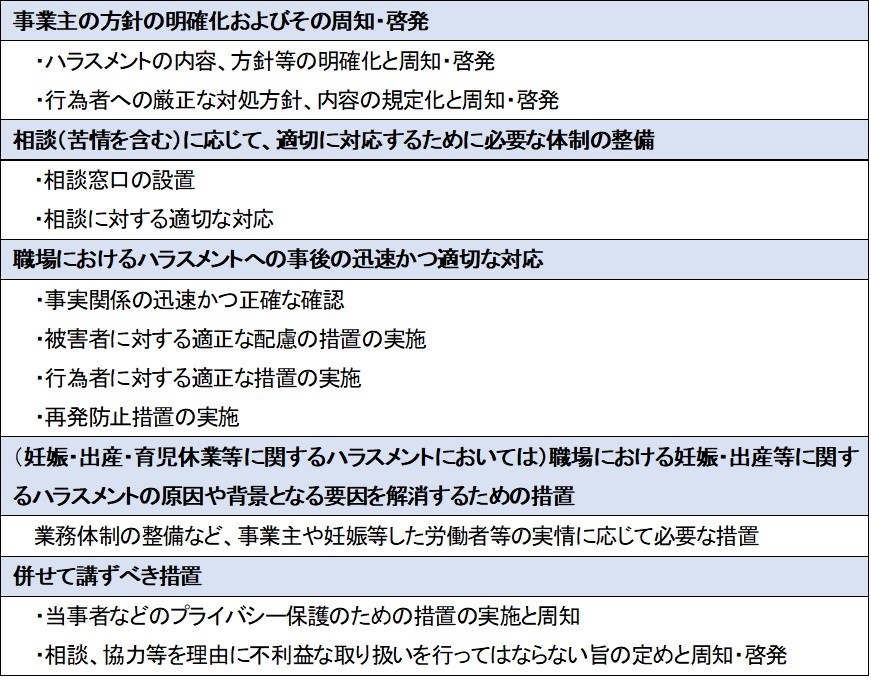

職場におけるハラスメント防止のために取り組むべき措置義務

事業主は「その雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」として措置義務が定められています(労働施策総合推進法 30条の2第1項、男女雇用機会均等法 11条第1項、11条の3第1項、育児・介護休業法 25条第1項)。

指針により、事業主が必ず講ずべき措置義務のポイントが示されています。これらの措置は、パワハラ、セクハラ、マタハラ等、それぞれの視点を踏まえて対応を検討する必要があります。

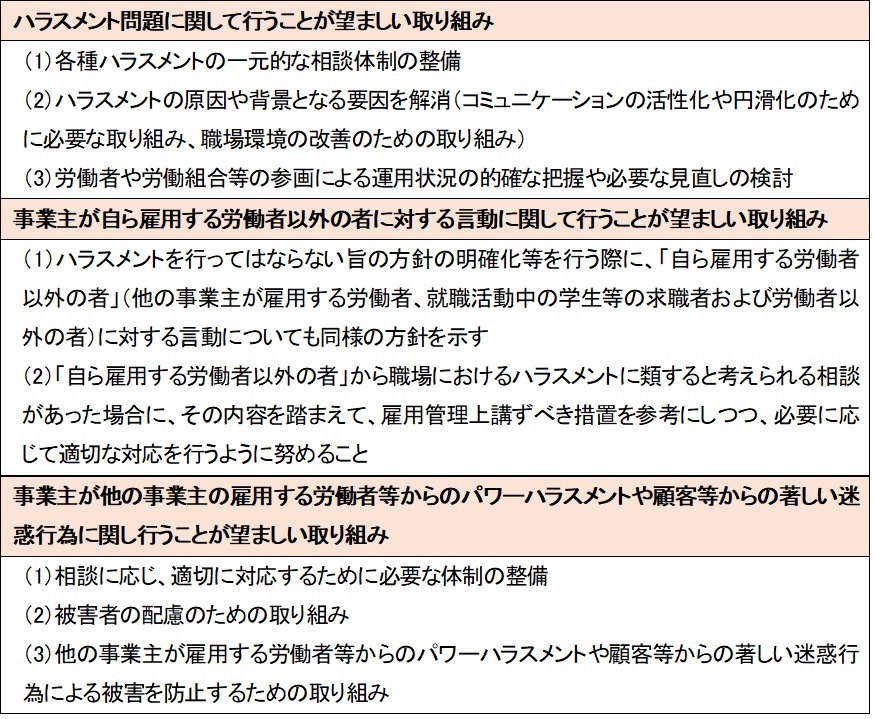

また、義務ではないものの、事業主は以下の取り組みを積極的に行うことが望ましいとされます。

各措置の具体的な取り組み例については、厚生労働省のパンフレットに詳細が記されていますので、ぜひ一度ご確認ください。

参照:パンフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました! ~セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対策をお願いします~」

2020年6月より、企業が講じなければいけない措置義務のポイントは次の四つにまとめられます。

ポイント(2) 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備する

ポイント(3) ハラスメントが発生した場合の迅速かつ適切な対応を確認する

ポイント(4) 上記に併せてプライバシーの保護や不利益取り扱いの禁止等を徹底する

ハラスメントは、個人の尊厳を傷つける許されない行為です。

また職場のハラスメントが発生すれば、被害者・加害者のみならず、職場や経営にも重大な影響を及ぼしかねません。

今回の法改正をきっかけとして事業主が必要な措置を講じ、お互いに尊重し合える雰囲気となるよう、全社員一丸となってハラスメントのない職場づくりを進めてください。

行政による情報提供

職場におけるハラスメント防止対策について、さらに詳しく知りたい方は、厚生労働省など行政のホームページで公開されている一次情報をご確認ください。

- リーフレット「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」

- パンフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました! ~セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対策をお願いします~」

- 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

- 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

- 事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

- 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針

【従業員教育向け】おすすめのeラーニング研修

従業員に対してハラスメントに関する周知・啓発を行う際には、労務行政が提供するeラーニング研修をおすすめします。

労務行政eラーニングのハラスメント講座

講師:向井 蘭 氏(弁護士 杜若経営法律事務所)

※講座タイトルをクリックすると詳細ご案内サイトへ移動します

人事担当者としてハラスメントに関する理解を深め、より実務的な対応を学びたい方は、労務行政が提供する書籍をご検討ください。

『1冊でわかる!改正早わかりシリーズ パワハラ防止の実務対応』

(労務行政 刊 帯刀康一:著 A5判・200ページ 2,420円 2019年11月刊行)