本書は、国内外の女性役員にインタビューして、自身のキャリアにおいて「一皮むけた経験」とは何であったか、その「生の声」を聞くことにより、働く女性ばかりでなく、企業がこれからの時代を生き抜くヒントを探ったものです。

第1章、第2章で、企業の役員となった女性たち10人が自ら語った、その道のりを紹介しています。第1章では、均等法世代の総合職一期、二期生としての道を歩んで役員となった女性を5人、第2章では、役員に就いた年代が30代から50代までの多様なキャリアの女性(短大卒一般職、地域限定職から役員になった人を含む)を5人紹介しています。

第3章では、こうした女性役員のキャリアを分析し、その中で「一皮むけた経験」をするためのポイントは何だったのかを見ていくと、①キャリアの初期に仕事を任せてくれる上司と出会っている、②転勤も海外赴任もいとわなかった、③仕事で修羅場を経験した、④「目をかけ引き上げてくれる人」に早い時期に巡り会った、⑤「ガラスの天井」がなかった――ということになるとしています。これを踏まえ、女性幹部の育成を加速させるには、いわゆる「ポジティブアクション」が必要であるとして、そのポイントを整理しています。

第4章、第5章では海外に目を転じています。第4章では、監査役会の女性を3割以上とするクオータ制を導入したドイツにおいて、それでも残るさまざまな壁を克服し、企業の役員になった女性たちに、自らの成長体験は何だったのかを聞き、第5章では、米国シリコンバレーで、まだ根強いジェンダー・バイアスと闘い、CEOなどエグゼクティブの地位に就いた女性たちに、どのような経験が役立ち、何をモットーに仕事に向き合ってきたのかを聞いています。

第6章では、わが国ならではの女性管理職にとっての壁について証言から明らかにし、第7章では、女性幹部育成にまつわる五つの誤解と題して、根強いジェンダー・バイアスと女性幹部育成の関係を、アンケート調査から探っています。

やはり、第1章、第2章で語られる女性役員たちのキャリアの紹介にはインパクトがありました。部下全員が年上の男性だったり、部長を解任されたり、リストラの矢面に立たされたりと、曲線図で示されたキャリアの軌跡も起伏に富んでいますが、〈谷〉の時期を抜け出す契機となったものは何だったのかという点については、共通点が見られるように思いました。

それが、第3章にある「一皮むけた経験」をするための五つのポイントであり、それを見ても、確かに本人の頑張りや有能さによる部分はあるとは思われ、実際、第1章、第2章などは、"列伝"風に読めてしまう面もあるように思いました。一方で、見方によっては、会社や上司がその人を育てる環境を用意したからこそ、本人のキャリアがあったとも取れます。著者が、女性役員を増やすためには、トップ主導での「ポジティブアクション」が必要であると説く理由が理解できます。

サブタイトルからもうかがえるように、神戸大学の金井壽宏教授の『仕事で「一皮むける」』(2002年/光文社新書)にインスパイアされて、その女性版を指向したものですが、ジェンダー・バイアスの解消がこれからの社会には必要であり、企業には経営方針としてこれを進めることが求められていることを、あらためて思わせられる本でした。

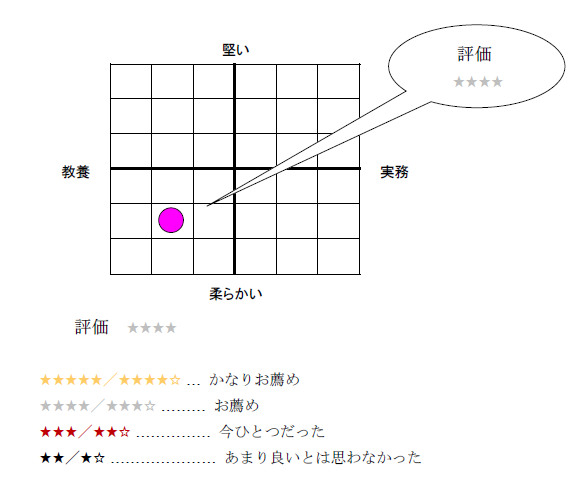

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2020年5月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー