本書では、わが国の職場でいま最も期待値を下回り、業績にマイナスの影響を及ぼしているのは、「オープネス(=OPENNESS)」の低さであるとし、オープネスとは何か、オープネスを使った組織戦略について説明しています。

第1章では、「職場の空気」と「企業の業績」には強い関係があるとし、職場の満足度を高めようとするとき。最も改善の余地があるのは「風通しの良さ」(オープネス)と「社員の士気」であるとしています。

第2章では、オープネスは、①経営開放性(経営と現場の関係がオープンになっているか)、②情報開放性(社内情報にアクセスしやすいか)、③自己開示性(自分の才能を表現しても攻撃対象にならないか)の三つの要素から成るとし、風通しが悪いのに社員の士気が高い会社というのはほとんど存在しないとしています。また、オープネスは衛生要因であり、高ければ高いほど良いというものでもなく、さらに、組織の規模とオープネスは関係がなく、「オープネスが高い=フラットな組織」ということでもないとしています。

第3章では、オープネスを阻む壁として、①ダブルバインド(人の心を蝕む「言行不一致」)、②トーション・オブ・ストラテジー(組織を壊す「戦略わかったふりおじさん」)、③オーバーサクセスシェア(成功例しかシェアしようとしないリーダー)の三つがあるとしています。その上で、経営開放性を高めるには、①失敗が起きたときの解決策と、②経営者が自ら、この事業を成し経営している理由をしっかり伝えることが求められ、情報開放性を高めるには、①印象性、②アクセス性、③質疑性の三つを高めることが鍵となり、自己開示性を高めるには、一人ひとりが持つ才能を仕事で活かすことが重要となるため、社員が創造性、再現性、共感性を発揮しやすい環境づくりが必要となるとしています(章末に「リーダーができるオープネスを高めるアクション12選」あり)。

第4章では、オープネスをどう使うかを説いています。利益が出なくなった組織はまずオープネスが悪化し、リーダーの心の弱さによって事業と組織は負のスパイラルにはまっていくとしています。そうしたことを「予防」するための"打ち手"として、①勝ちグセの強化戦略(勝っているときも自分たちの「機会損失」を発見できる)、②ロードウェイ改善戦略(従業員の働き方や仕事の進め方を改善)の二つを挙げています。さらに、「早期治療」のための"打ち手"として、業績が悪いのに真実を伝えないといった「白い嘘」をつかないことを、「手術」の"打ち手"として、アロケート戦略(士気がダウントレンドに入る前に人を異動させ、活気のあるトップを新しい事業部、地域、部署に配属)と撤退生存戦略(いわゆる「損切り」。事業撤退と退職マネジメントを行い、「存続させる事業と組織」にフォーカス)を挙げています。

社員の士気を左右する「職場の空気」については、これまで定量化して示すことが難しいとされていましたが、クチコミデータなどを駆使してそれを可視化しているのが本書の特徴です。基本的にコンセプチュアルな内容であり、実務家の視点からすれば、すでに分かっている点もあれば、「そうは言っても」という点もあるかと思いますが、それでも十分、組織の在り方についての気づきを促す啓発書として読めるように思いました。

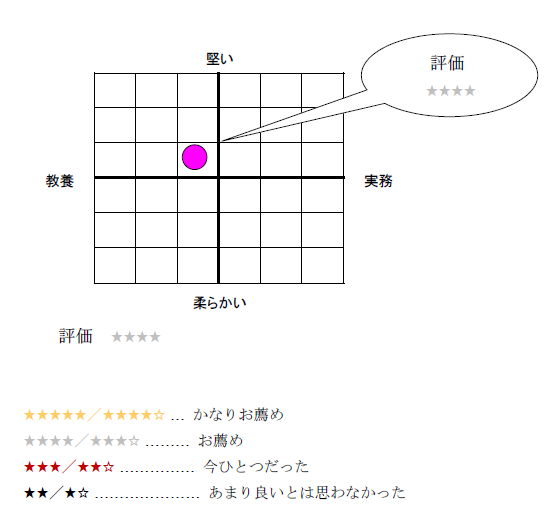

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2019年12月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー