本書では、ダニエル・キムの「組織の成功循環モデル」を引いて、病んでいる組織というのは、「結果の質」→「関係の質」→「思考の質」→「行動の質」という四つの質においてバッド・サイクルに陥っているとし、組織の「関係の質」「思考の質」「行動の質」の向上が「結果の質」を向上させるとして、三つの質(関係・思考・行動)を高めるための方法を述べています。

第1部「関係の質」では、チーム内の風通しを良くする方法を説いています。第1章では、相手を「受容」することの大切さを説き、相手を受容するにはまず自分を受容することが必要で、特に自分の感情に気づき、それを受け入れることが重要であるとしています。第2章では、「コミュニケーション」について、誤解なく相手と意思疎通するための方法として、伝達プロセスを確認しながらコミュニケーションすることを説いています。第3章では、「ファシリテーション」について、会議で大切なのは参加者の納得感であるとし、コンセンサスによる意思決定の方法を解説しています。

第2部「思考の質」では、チームの真の課題を発見する方法を説いています。第4章では、現実の世界を正確に見るには、自らの解釈のベースにある「メンタルモデル」を検証しなければならないとし、メンタルモデルに気づく方法として、ピーター・センゲが提唱した「推論のはしご」や、ロバート・キーガンらが提唱した「免疫マップ」を紹介しています。第5章では、「対話(ダイアログ)」を「お互いの思考プロセスを開示して、新しい見方を創造する行為」と定義し、その必要性を説くとともに、ケースごとの対話のポイントを述べています。第6章では、状況の全体像を"見える化"することで根本的な原因を探る「システム思考」という考え方を紹介しています。

第3部「行動の質」では、チームに自発的な行動を促す鍵となるものとして、「モチベーション」「フロー理論」「習慣化」を挙げています。第7章では、「モチベーション」について、ダニエル・ピンクの『モチベーション3.0』などを引きながら、内発的動機づけのベースとなる、自律性、マスタリー、目的の三つについて解説しています。第8章では、集中しているときの状態を指す、ミハイ・チクセントミハイの「フロー(最適体験)」という概念を紹介し、内発的な動機に導かれてフロー状態に入ることで、人が本来持っている能力が最大限に活かされるとしています。第9章では、「目標設定」に関して、行動に直結し達成感が得られる目標をつくる方法や、行動を習慣化するにはどうすればよいかを説いています。

第4部「実践のために」では、好循環を作り出す方法を述べています。第10章で、結果につなげるための実践方法として、「関係の質」「思考の質」「行動の質」をそれぞれ高める方法を、これまで述べてきたことを再整理しながら解説しています。

さまざまなマネジメント理論、モチベーション理論が独自に統合・再整理されていますが、理論の紹介だけでなく、読者がそこから実践的ノウハウを得られることを目的として、丁寧に説明されていたように思います。関心を持たれた読者は、各章での引用元となっている経営書に当たるのも良いかと思います。

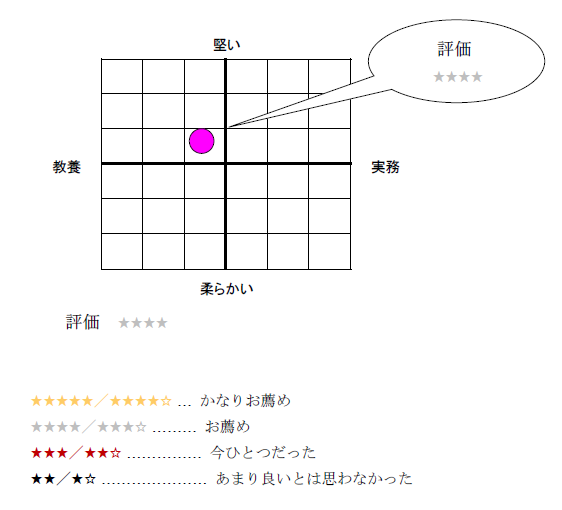

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2019年12月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー