本書では、「わかりあえなさ」から始まる複雑で厄介な組織の問題を解くための方法として、対話やナラティブ・アプローチというものを提唱しています。

まず、組織内の問題を、リーダーシップ研究者のロナルド・ハイフェッツの論に沿って「技術的問題」と「適応的課題」に分け、「技術的問題」はハウツーやノウハウで解決できる問題を指すが、組織内の「わかりあえなさ」の問題は「適応課題」であり、ハウツーやノウハウでは解決はできないとしています。そして、「対話」こそが「適応課題」を解くものであり、対話とは「新しい関係性を構築すること」であるとしています。

第1章では、組織における「適応課題」のタイプとして、ギャップ型、対立型、抑圧型、回避型の四つを挙げ、こうした適応課題が見いだされたときには相手を変えるのではなく、こちら側の「ナラティブ(解釈の枠組み、囚われ)」を変えるアプローチが必要であるとしています。ただし、人々は自己のナラティブに無自覚で、他人のナラティブにも気づかず、両者の間にある溝そのものが見えていないことが多いとのことです。

そこで、第2章では、対話を「溝に橋を架ける」という行為になぞらえ、適応課題に挑んでいくためには、①準備(溝に気づく)、②観察(溝の向こうを眺める)、③解釈(溝を渡り橋を設計する)、④介入(溝に橋を架ける)という対話のプロセスを経なければならないとしており、この部分が本書の核になるかと思います。例えば「準備」においては、いったん自分のナラティブを脇に置いてみることが第一歩であるとしています。そして、最後の「介入」というアクションは、次の「観察」の入り口となり、こうして対話のプロセスを繰り返すことで、新たな関係性が構築されていくとしています。

第3章から第5章にかけては実践編として、総論賛成・各論反対の溝、正論の届かない溝、権力が生み出す溝にそれぞれどう挑むか、より実践的な観点から論じています。

第6章では、対話を拒む五つの罠として、①気づくと迎合になっている、②相手への押しつけになっている、③相手との馴れ合いになっている、④他の集団から孤立する、⑤結果が出ずに徒労感に支配される、を挙げ、そうならないための対処法を説いています。

最終の第7章では、「ナラティブ・アプローチ」の目指すところは、自分を改めることを通じて相手との間に今までなかった関係性を構築することにあるとし、また、対話の実践は自分を助けることにもなるとしています。

NHKの「ハーバードリーダーシップ白熱教室」(2016年)で知られるハイフェッツ教授が提唱しているアダプティブ・リーダーシップ(観察、解釈、介入という三つの主要な活動を反復することで、難題に取り組み、成功するように人々を動かしていくリーダーシップ)の"日本版"のような印象も受けます。

ただし、リーダーシップに限らず、組織内のコミュニケーション場面に当てはまる内容であり、多様な他者のナラティブに向き合う機会が多い人事パーソンにとっては、示唆的な内容だと思います。一方で、書かれていることを実践するには、やはり日々の鍛錬が必要かなとも感じました。

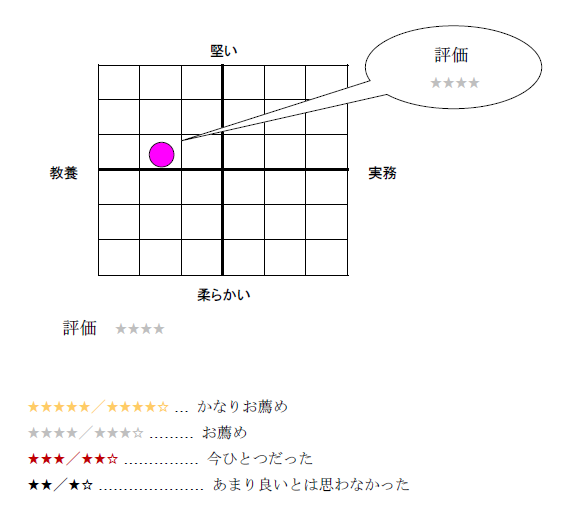

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2019年11月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー