本書は、労働法の基礎知識を解説した初版を、働き方改革関連法の施行を受けて8年ぶりに改訂したもので、「働き方改革」その他の法改正や最近の判例なども盛り込み、近年大きく発展している労働法の骨格とその背景を描き出すことを狙いとしたものであるとのことです。

第1章「労働法はどのようにして生まれたか」では、労働法の歴史を追うとともに、安倍内閣の「働き方改革」の趣旨と背景について解説しています。ここでは、働き方改革は、日本的雇用システムがもたらした社会的弊害の解消という側面とともに、日本経済に成長と分配の好循環を実現するという安倍政権の経済政策(アベノミクス)としての側面を持つとしています。

第2章「労働法はどのような枠組みから成り立っているのか」では、「法」とは何かということから説き起こし、労働法の「法源」について解説しています。そして、日本の労働法の体系は、①法律(強行法規)、②労働協約、③就業規則、④労働契約の四つの法源から成るとしています。

第3章から各論に入り、第3章「採用、人事、解雇は会社の自由なのか」では、雇用関係の終了(解雇)、成立(採用)、展開(人事)について解説しています。第4章「労働者の人権はどのようにして守られるのか」では、労働者の人権の保護(雇用差別の禁止、正規・非正規労働者間の待遇格差の禁止、ハラスメントなどのいじめ・嫌がらせからの保護等)について解説しています。第5章「賃金、労働時間、健康はどのようにして守られているのか」では、労働条件の内容と法の関係を取り上げ、賃金、労働時間について解説しています。

第6章「労働組合はなぜ必要なのか」では、労働組合制度にまつわる基本的知識および日本の労働組合の強みと弱みを解説しています。第7章「労働力の取引はなぜ自由に委ねられないのか」では、労働市場をめぐる法律について取り上げ、労働者派遣事業や職業紹介事業の法規制、雇用の促進のためのいわゆる雇用政策法について解説しています。第8章で「『労働者』『使用者』とは誰か」では、労働関係の多様化・複雑化と法について取り上げ、労働法における「労働者」の適用範囲は、労働基準法、労働契約法、労働組合法などで異なるとしています。

第9章「労働法はどのようにして守られるのか」では、労働紛争解決のための法を取り上げ、行政による紛争の解決や、最後の拠りどころとしての裁判所とその前段階としての労働審判について解説しています。第10章「労働法はどこにいくのか」では、労働法の変化と今後の改革に向けて述べています。ここでは、「個人」と「国家」の中間にある「集団」というものに着眼し、労働組合、労働者代表組織、非営利団体等の「集団」的な組織とネットワークによる問題の解決・予防が、これからの労働法の重要な課題であるとしています。

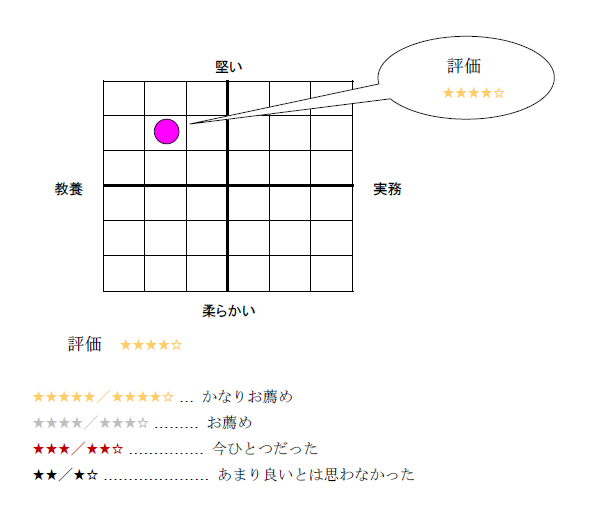

全体としては、オーソドックスな「入門書」と言えるのではないでしょうか。人事パーソンの立場からすれば実務書というより教養書の類になるかと思いますが、労働法にある程度通暁(つうぎょう)している人が読んでも、"復習"を通して新たな知見が得られるものと思われます。旧版もそうでしたが、「読む教科書」として"優れモノ"であると思います。

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2019年7月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー