本書は、人事の総論から始まり、人材育成、採用、組織開発、HRテクノロジー、HRツール、ベンダー、コミュニティの活用までのHR戦略について、各分野のスペシャリストが、最前線の状況および将来の展望を論考したものです。6名による6章の人材論に2名のコラムを加えた形ですが、編者が「どこから読んでもいい」としているように、各章とも独立性の高い内容となっています。

第1章では、編者による「総論」として、経営と人事はベストパートナーでなければならないとし、人事施策を本当に実現させるためには「社内広報(信頼)」の視点が必要不可欠であるとしています。また、エンゲージメントを左右するものは何か、経営レベルに必要な人事の「企画力」とは何かを解説し、さらに、経営の右腕となるCHRO(最高人事責任者)の必要性を説くとともに、「HRテクノロジー」の将来を予測しています。

第2章では、実務家による育成論として、人材育成の「暗黙知」を「形式知」に変えるアプローチについて解説しています。本書サブタイトルにもある、ヒトは「育てる」のか「育つ」のかという問いについて、ここでは、ヒトは「育てる」ことで「育つ」という立場に立ち、「HRテクノロジー」を活用することで「育てる」と「育つ」のそれぞれをひも解くとともに、「ヒト×AI」で人材育成の未来はどうなるかを考察しています。

第3章では、企業の人事担当者がトップ企業の「採用」について述べていて、採用の成功とは「事業の成功」と「従業員の自己実現」が両立した状態であるとしています。また、一流の採用担当者が持っている要素とは何かを解説するとともに、人事は、採用したいターゲットのCX(Candidate Experience=「候補者体験」)が良いものとなるよう設計するプロデューサーであるべきだとしています。

第4章では、「組織開発」の専門家が、組織開発とは何かを解説しています。また、「組織開発は、何からすればいいのか?」と悩む読者に対して、3Pと呼ばれるフレームを使うことを推奨しており、3Pマネジメントとは、Profession(職務)、Performance(評価)、Philosophy(理念)の三つを設計・運用することであるとしています。

第5章では、「HRテクノロジー」の専門家が、HRテクノロジーを適切に使いこなすための、COBITというITガバナンスの成熟度を5段階のモデルで測るフレームワークを紹介しています。ここでは、実際にHRテクノロジーを導入した事例で、COBITの成熟度モデルがどのように変化したかを見ています。

第6章では、ITテクノロジーによる就活支援を行っている会社のPR担当者が、HRツール、ベンダー、コミュニティの今後を展望しています。ここでは、ツール、ベンダー、勉強会など何から始めていいのか分からない人事担当者や、人事向けコミュニティを始めることを検討している会社向けの助言もなされています。

読んでみて、いずれも「一つ先の未来の人事」について書かれているとの印象を受ける一方で、やがては多くの企業が直面することになるであろうテーマを扱っているようにも思いました。コンセプチュアルな内容である一方で、明日から意識して行動に移せるような示唆もあったように思います。

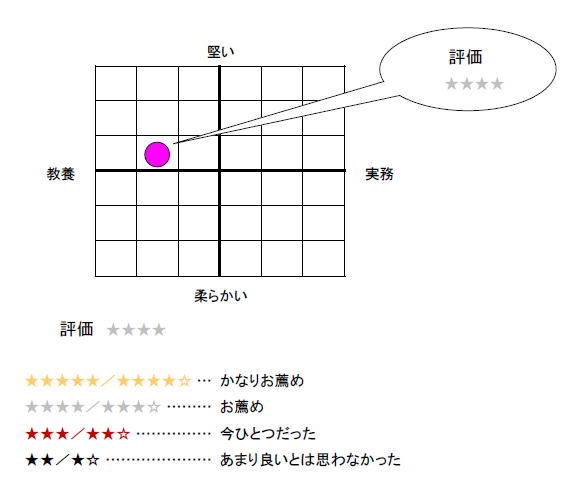

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2019年6月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー