本書の著者によれば、上司などから褒められるとモチベーションが高まり、業績も上がるという実験結果があり、承認が離職の抑制や成長にもつながることが明らかになっているが、一方で、褒められ、認められると逆にやる気が奪われるケースや、無意識のうちに承認欲求の奴隷になり、破滅したり、自殺に追い込まれたりするケースもあるとのことです。つまり、承認欲求には光と影があるということです。

本書は、「承認欲求の呪縛」がどのようなメカニズムで発生するのか、どうすればその呪縛から逃れられるのかを、簡単な数式と具体例を用いながら文かりやすく説明したものです。

「承認欲求」が人間にとって「最強の欲求」となるのは、それ自体が人を動機づけるだけでなく、認められると他の欲求が満たされたり、有機無形の報酬が得られたりするためであるとしています。ところが、あることをきっかけに、獲得した報酬や築き上げた人間関係にとらわれるようになるのが、「承認欲求の呪縛」であるとのことです。「認められたい」が「認められなければ」に変わるのが危険の兆候で、結果的にその人を破滅に導くこともあるとのことです。

「承認欲求の呪縛」は、「認知された期待」と「自己効力感」のギャップに加えて「問題の重要性」という三つの要素によりもたらされるとしています。つまり、「(認知された期待-自己効力感)×問題の重要性=プレッシャーの大きさ」が「承認欲求の呪縛」の強さとなるとのことです。

そして、パワハラや企業不祥事、長時間労働による過労死の背景にもこの呪縛が潜んでいるとし、これまでに起きたさまざま事件を振り返りながら、同様の事件が繰り返される根底には、、外から隔てられた「共同体」の性格が強く、メンバーは内部の規範や人間関係を強く意識し、そこでの承認を失うことを恐れるという、日本の組織の特質があると指摘しています。

無意識のうちに精神的な負担となり、本人に無理をさせ、時にはそれが過労死や過労自殺、組織不祥事といった重大な事態を招く「承認欲求の呪縛」から逃れるにはどうすればよいのか。著者は、日本人はもともと「期待」に潰されやすく、これは「日本の風土病」とでも言うべきものであり、よってリーダーにはメンバーに過剰なプレッシャーをかけない配慮が求められ、また、本人の自己効力感を高め、組織への依存を小さくすることが必要であるとしています。

また、組織不祥事をなくすには、メンバーの「プロ化」、すなわち組織をプロフェッショナルの集団に変えることが有効であり、なぜならば、プロにとっては専門能力こそが生命線なので、自己効力感が高く、期待をプレッシャーではなく、むしろエネルギーに変えるからとしています。著者は、従来型の共同体組織は、遅かれ早かれ崩れていくに違いなく、組織にとっても個人にとっても、変化を先取りしてプロ化を図っていくことが、「承認欲求の呪縛」を解く決め手になり、ひいては不祥事対策の王道にもつながるとしています。

「承認欲求」に関する本をこれまで何冊も書いてきた著者ですが、いずれもそのポジティブな面に焦点を当てたものだったのが、今回は「承認欲求の呪縛」というネガティブ面に着眼し、警告を発しているという点が興味深かったです。「承認欲求」が人間にとって「最強の欲求」であることをよく知る著者が述べているだけに、説得力があったように思います。

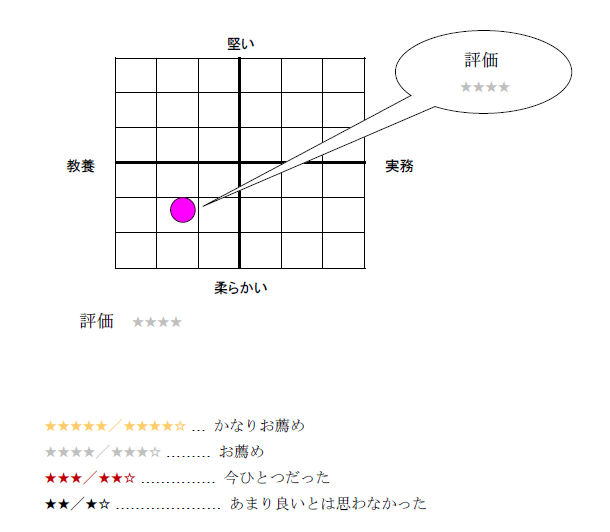

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2019年2月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー