本書の著者によれば、現在進行する「働き方改革」の背景には、「人が足りなくなれば回してもらえばよいし、不要になれば返せばよい」「成果の達成のみ課せば自己責任で働くようになる」といった危険な認識、人事労務管理の放棄とも危惧される状況があるとのことです。本書は、そうした危機意識の下、戦後から現在までの日本の人事労務管理の変化の過程を再検証することで、その時々の課題と「働かせ方」の原理の変遷を捉え直し、今求められる「ディーセント」な人事労務管理の在り方を探ったものです。

まず序章で、人事労務管理の変遷過程を捉える五つの時期区分を示し、全7章の第1章で、【第1期:戦後復興期(1945~1955年)】における企業経営と「生産管理闘争」と呼ばれた労働運動の流れを、第2章で、【第2期:第1次高度成長期(1955~1964年)】における戦闘的労働運動の衰退と協調的労使関係の成立を、第3章で、【第3期:第2次高度成長期(1965~1972年)】における協調的労使関係の定着と、職務分析、職務給の導入などにみられる人事労務管理のアメリカ化ともいえる流れを、それぞれ振り返っています。

第4章では、【第4期:オイルショックと低成長期、バブル期(1973~1991年)】における、職能資格制度や職能給の導入など「能力主義管理」の台頭と、人事評価により競争的に職場秩序を維持する人事管理の流れを、第5章では、【第5期:1992年以降:バブル崩壊と平成不況】における、「能力主義管理」の徹底とそこから女性が差別的に排除された過程、さらに、その「能力主義管理」が限界に突き当たるまでを追っています。

第6章では、今日のグローバリゼーション下の日本の人事労務管理は、フレキシブル化と自己責任化が過度に強調されているとしています。つまり、90年代半ばに経営者が求めた、長期雇用慣行と「ヒト」基準の処遇からの脱却、市場動向にフレキシブルに対応可能な雇用と処遇への移行などが、それらが現実化した今、また新たな矛盾を生じさせているのことです。

続く第7章では、そうした現代日本の人事労務管理の実相を、雇用形態(非正規雇用の増加)、人事賃金管理(「成果主義賃金」の登場と衰退、「役割給」の台頭)、労働時間(長時間労働と規制緩和)、教育訓練などについて、統計や識者の論文などを基に探っています。そして、終章において、ディーセント・ワークの実現に向けた人事労務管理の課題を整理し、施策を提言しています。

本書は、これまで著者が発表してきた論文を基に修正、加筆、再構成したものとのことですが、読んでいて、一連の"流れ"の中で理解できる内容でした。第1章から第5章までは、日産自動車の事例が多く出てきます。また、1995年に日経連がまとめた『新時代の日本的経営』が幾度となく検証対象として引用されています。日本の人事労務管理の歴史を知る上で良書であるし、歴史を知ることは、これから向かうべき方向を探る上で無駄ではないと思います。

個人的に興味深かったのは、第7章で、「役割給」は「職務給に近似した賃金」であるとする考えと、「コンピテンシー」は結局「使われなくなった」という見方の、その両方に異論を唱えている点であり、関心のある人は一度手に取ってみるのもよいかと思います。

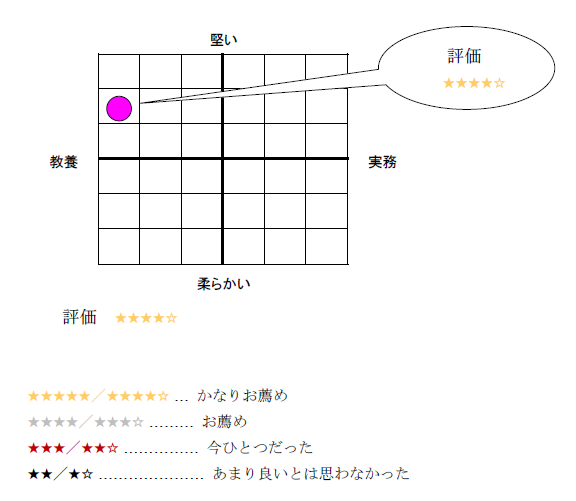

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2019年2月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー