本書で言う「残業学」とは、①残業がどこでどのくらい起きているのか、②残業が起こってしまうメカニズムと功罪、③残業をいかに改善することができるのかという三つを、学際的に研究する学問であるとのことです。本書は、「希望の残業学」というプロジェクトの研究成果の書籍化でもあり、2万人を超える独自調査の結果を分析し、長時間労働のメカニズムに迫り、その解決策を提案したものであるとのことです。

全10講(オリエンテーション+8講+最終講)から成る講義形式になっていて、第1講では、日本における残業の歴史を振り返るとともに、統計を基に、残業が日本型雇用システムの中で、企業が景気変動に即して労働時間を調整するために利用されてきたことなどを考察しています。

以下、大規模調査の結果を基に、第2講では、残業時間やサービス残業の多い業種、職種について見ていき、第3講では、長時間労働によって健康リスクが高まりつつも、一方で「主観的な幸福感」が高まってしまう「残業麻痺」という状態があることを指摘。「残業麻痺」層は「成長実感」を理由に残業に肯定的だが、実際には個人が感じているほど「成長」にはつながっておらず、むしろ、労働の持続可能性を阻害しているとしています。

第4講では、長時間残業はなぜ起きるのか、その発生メカニズムについて考察し、残業が発生する職場には、「集中」(優秀さに基づく仕事の振り分け)、「感染」(帰りにくい雰囲気)、「遺伝」(若いころ長時間労働していた上司)という残業発生要因があると指摘しています。第5講では、生活費を残業代に依存する「生活残業」の問題について、「残業代依存」のメカニズムを探っています。ここまでが、残業がどのくらい起き、また、なぜ起きるのかであり、以下、その解決策となります。

第6講では、長時間労働是正のために企業が行うさまざまな取り組みの効果を検証し、残業施策が失敗する場合の要因を考察しています。第7項では、どうすれば施策の効果を高め、長時間労働を是正できるか、残業時間の「見える化」など、押さえておきたいポイントを示しています。そして第8項では、残業を根本から抑制し、組織の生産性を高めるために、マネジメントと組織をどう改革していけばよいのか、その方法を考察しています。

一般のビジネスパーソンや職場マネジャーに向けて書かれた本であると思いますが、人事パーソンにとって参考になる部分もあるように感じました。ただし、実務家の視点から見ると、前半部分の統計や独自調査の分析はおおむね想定内の内容と思われ、一方、後半部分の解決策の提案は、漠然としたものであるように思いました。そう感じるのは、提案部分の多くは人事・組織マネジメントのセオリーに基づくものであり、前半部分の独自調査の分析との連関が見えにくいためではないかと思います。

また、独自調査データの分析についても、やりがいを持って働くことが残業に直結するということが言いたいわけではないと思いますが、どのような属性の人が「フロー状態」にあって、どのような属性の人が「長期間残業」状態にあるのかという分析がされないまま「残業麻痺」層という概念が持ち出されたりしています。一方で、「残業代依存」という概念も出てくるので、読んでいてアンケート対象者の顔が見えにくかったです。もう少し分析手法に工夫と緻密さが欲しかったように思います。

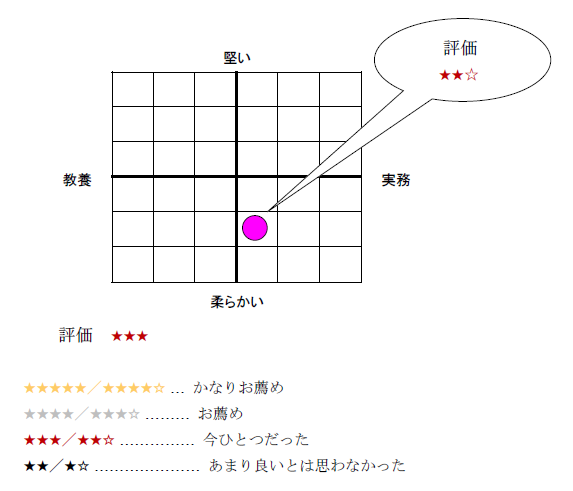

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2019年1月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー