東方雅美 訳 プレジデント社 2018年9月)

本書は、リーダーがチームの安全基地(セキュア・ベース)のような存在となることで、メンバーの才能、意欲、創造力、エネルギーを解き放つ、という考え方に基づいたリーダーシップ論を提唱したものです。

本編は第Ⅰ部~第Ⅲ部の全10章構成となり、まず第1章で、セキュアベースとは安全と安心感を提供し、加えて、冒険やリスクを取ることや挑戦への意欲をもたらすものであるとし、第2章で、セキュアベース・リーダーの九つの特性(①冷静でいる、②人として受け入れる、③可能性を見通す、④傾聴し、質問する、⑤力強いメッセージを発信する、⑥プラス面にフォーカスする、⑦リスクを取るように促す、⑧内発的動機で動かす、⑨いつでも話せることを示す)を挙げています。これらの特性は習得することができるとして、第1の特性(①冷静でいる)について解説し、それを伸ばすためのヒントを示しています。

第3章では、人と人の「絆」こそがセキュアベース・リーダーシップの中心であるとして、信頼を構築するために役立つ二つの特性(②人として受け入れる、③可能性を見通す)を身に付け、伸ばすためのヒントを解説します。第4章では、社会的感情としての「悲しみ」を受け止め、組織に変化を起こすために役立つ二つの特性(④傾聴し、質問する、⑤力強いメッセージを発信する)について解説し、それらを行動として実践するヒントを示しています。

第5章では、「心の目」をコントロールすることが、自身のコントロールには欠かせないとして、心の目で見るために役立つ二つの特性(⑥プラス面にフォーカスする、⑦リスクを取るように促す)について解説し、実践する上でのヒントを示しています。第6章では、「勝利を目指す」リーダーシップ・アプローチを説き、それを支える二つの特性(⑧内発的動機で動かす、⑨いつでも話せることを示す)を掘り下げて、どのように行動へ生かしていくべきかを解説しています。

第7章で、自分のセキュアベースを強化するには自己認識が重要であることを説き、第8章では、自身が他者のセキュアベースになるには、九つの特性のうち、何が自分の強みかを明確にすることが必要であるとしています。第9章では、組織が人間関係と結果の両方を大切にするとき、その組織は従業員にとってのセキュアベースとなり得るとし、結びの第10章では、組織の人間性を高める取り組みは、リーダー自身が自分の人間性に注意を向け、他者に対して自分自身をオープンにすることから始まるとしています。

成功したリーダーと失敗したリーダーの大きな違いは、人生にセキュアベース(安全基地)が存在したかどうかという点であり、安全基地を持つことで、不安や恐れが減少し、リスクへの挑戦が増えていくとのことです。この意欲とエネルギーによって、人は居心地のよい領域から踏み出して、未開拓の可能性を現実のものにしようと努力するようになり、こうしたセキュアベースの力を経験すれば、それを「モデル」に他の人のセキュアベースとなることができるとしています。

啓発的な内容ですが、まったく新しいリーダーシップ論というよりは、「PM理論」や「EQリーダーシップ」など既存のリーダーシップ論と重なる部分もあったように思います。個人的には、リーダーが部下にとっての安全基地になるためには、まず自分自身の安全基地を持つことが重要であるという考えに納得させられました。

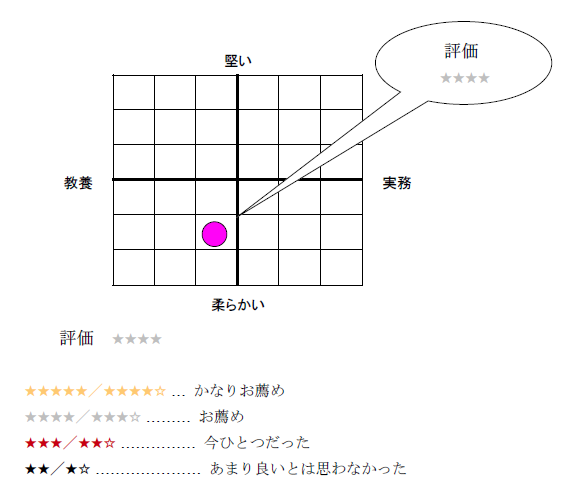

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2018年12月にご紹介したものです。

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー